呼吸

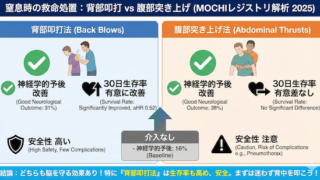

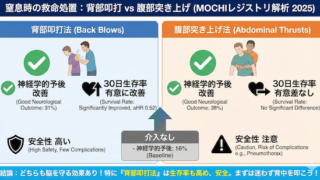

呼吸 窒息、気道異物閉塞により命を落とす人は年間8,000人。その場面に居合わせた人の対策は?

はじめに 日本が世界に先駆けて直面している超高齢社会。その華やかな長寿の影で、静かに、しかし確実に生命を奪い去る「窒息」という病態が、公衆衛生上の巨大な課題として立ちはだかっています。厚生労働省の統計によれば、日本国内で気道異物閉塞により命...

呼吸

呼吸  呼吸

呼吸  医療全般

医療全般  医療全般

医療全般  呼吸

呼吸  中枢神経・脳

中枢神経・脳  呼吸

呼吸