心拍/不整脈

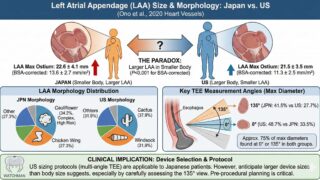

心拍/不整脈 日本人の心臓は「左心房は小さいが、そこから生えている左心耳だけが突出して大きい」

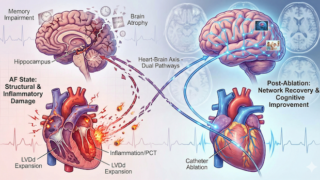

はじめに 心房細動に伴う脳卒中の90%以上は、左心耳という小さな袋状の組織で形成される血栓に起因します。この左心耳を物理的に閉鎖する左心耳閉鎖術(LAAC)は、抗凝固療法の継続が困難な患者さんにとっての福音となりました。しかし、この治療の鍵...

心拍/不整脈

心拍/不整脈  心拍/不整脈

心拍/不整脈  心拍/不整脈

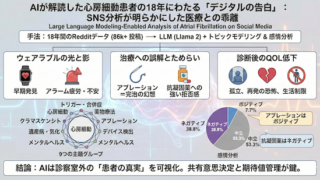

心拍/不整脈  Digital Health

Digital Health  心拍/不整脈

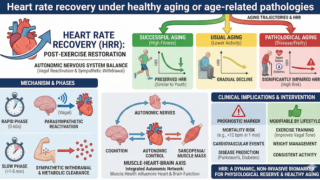

心拍/不整脈  心拍/不整脈

心拍/不整脈  心拍/不整脈

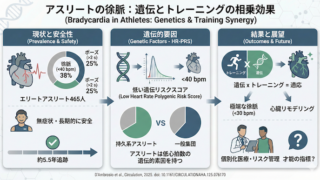

心拍/不整脈  心拍/不整脈

心拍/不整脈  心拍/不整脈

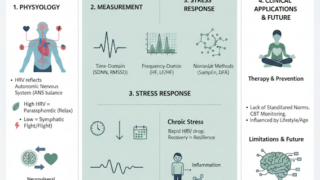

心拍/不整脈  心拍/不整脈

心拍/不整脈