脂質代謝

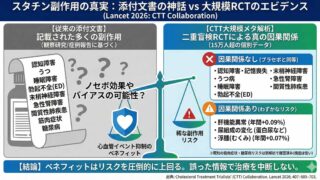

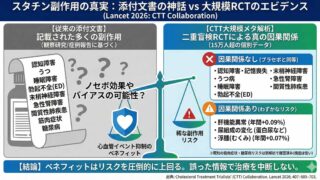

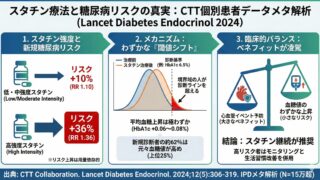

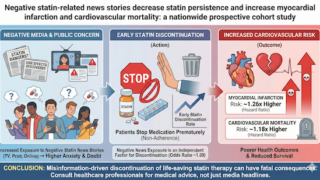

脂質代謝 スタチンの添付文書に記載されている様々な副作用で、本当に起こり得るものはどれ?

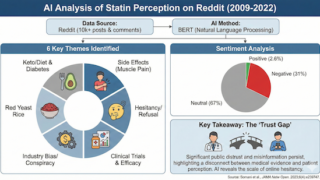

はじめに 長年、スタチン製剤は心血管疾患予防の要として君臨してきましたが、同時に「副作用が多い薬」という汚名も着せられてきました。製品ラベルには、筋肉症状や糖尿病リスクのみならず、記憶障害、うつ、睡眠障害、勃起不全といった多岐にわたる項目が...

脂質代謝

脂質代謝  脂質代謝

脂質代謝  脂質代謝

脂質代謝  Digital Health

Digital Health  脂質代謝

脂質代謝  中枢神経・脳

中枢神経・脳  がん、悪性腫瘍

がん、悪性腫瘍  がん、悪性腫瘍

がん、悪性腫瘍  脂質代謝

脂質代謝  脂質代謝

脂質代謝