食事 栄養

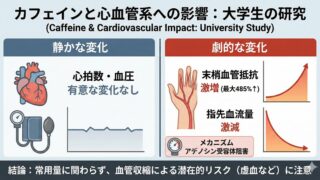

食事 栄養 覚醒の代償:若年成人の心血管系を襲うカフェインの潜在的脅威

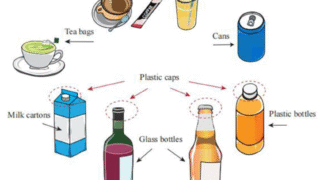

はじめに 現代社会において、カフェインは単なる嗜好品を超え、知的生産性を維持するための必須ツールとして定着しています。特に高いストレスに晒されるアカデミアの世界では、早朝の講義や深夜の試験勉強を乗り切るための特効薬として、多くの大学生がカフ...

食事 栄養

食事 栄養  食事 栄養

食事 栄養  食事 栄養

食事 栄養  食事 栄養

食事 栄養  食事 栄養

食事 栄養  食事 栄養

食事 栄養  食事 栄養

食事 栄養  食事 栄養

食事 栄養  食事 栄養

食事 栄養  生活環境

生活環境