はじめに:同じ「動脈硬化」でも、意味が異なる

「動脈硬化」という言葉は医療現場で日常的に使われていますが、その裏に含まれる病理学的意味は一様ではありません。Santosらは2021年の論文「Arteriosclerosis, atherosclerosis, arteriolosclerosis, and Monckeberg medial calcific sclerosis: what is the difference?」において、よく混同されがちな4つの概念、

・arteriosclerosis(動脈硬化全般)

・atherosclerosis(アテローム性動脈硬化)

・arteriolosclerosis(細動脈硬化)

・Monckeberg medial calcific sclerosis(モンケベルグ型中膜硬化)

を明確に区別し、それぞれの疾患概念と臨床的意義を再整理しています。

本稿では、この論文に基づき、各疾患の定義、機序、臨床的意味、診断・病理像などを統合的に解説いたします。

下記も参考に。この論文と微妙に意味合いが異なっています。

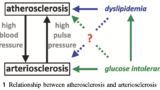

Arteriosclerosis:すべての硬化性病変を包含する概念

「arteriosclerosis」とは、ギリシャ語の「arteria(動脈)」と「skleros(硬い)」に由来し、動脈壁の硬化と弾力性の喪失を意味します。この語は包括的であり、実際には3つの異なる病態―atherosclerosis、arteriolosclerosis、Monckeberg硬化―を含んでいます。

動脈の硬化は収縮期血圧や脈圧を上昇させ、左室肥大や心不全のリスクを高めます。また、加齢や高血圧、糖尿病といった慢性疾患がこの変化を加速させることが知られています。言い換えれば、「arteriosclerosis」は構造変化の総称であり、臨床的には心血管リスク全般の進行指標として捉えられるべき概念です。

動脈硬化に関与する血管の種類は病態によって異なり、アテローム性動脈硬化は大・中口径動脈を、細動脈硬化は細動脈を主に侵します。

分子生物学的には、動脈硬化の進行には血管平滑筋細胞の形質転換や細胞外マトリックスのリモデリングが関与しています。特に、TGF-βやBMPシグナル経路の異常が血管壁の硬化に関与していることが知られています。

Atherosclerosis:免疫と炎症が引き起こす内膜病変

本論文の中核的な主題は「atherosclerosis(アテローム性動脈硬化)」です。これは内膜の損傷から始まる慢性炎症性疾患であり、マクロファージ、Tリンパ球、平滑筋細胞など多彩な細胞が関与します。特に、内皮細胞の機能障害によって血管透過性が亢進し、LDLコレステロールが内膜に取り込まれ酸化されることで、マクロファージが泡沫細胞化してプラーク形成が始まります。

初期病変はType I〜IIIで、泡沫細胞や脂肪条が特徴です。進行するとType IV(atheroma)、V(fibroatheroma)、VI(複雑病変)へと発展し、血栓形成やプラーク破綻を伴うことがあります。さらに、Type VII(石灰化優位)、VIII(線維化優位)といった分類も加えられています。

重要な臨床的知見として、内腔の70%以上が狭窄していれば慢性虚血が生じやすくなりますが、急性冠症候群はむしろ「vulnerable plaque」と呼ばれる、薄い線維性キャップと大きな脂質核を持つ不安定プラークが原因で起こりやすいのです。

Rosuvastatinがhs-CRPを低下させ、心血管イベントを有意に抑制したJUPITER試験(レベル1b)の結果からも、炎症制御がアテローム性動脈硬化の治療戦略に不可欠であることが示唆されています。

アテローム性動脈硬化の危険因子は環境因子と遺伝的素因に分けられます。修正可能な環境因子には喫煙、高脂質食、運動不足が、遺伝的要素の強い因子には性別、糖尿病(DM)、高血圧(SAH)、家族歴があります。年齢、DM、SAH、脂質異常症、喫煙は心血管疾患と末梢血管疾患のリスクを高め、これらの主要な原因がアテローム性動脈硬化です。

Arteriolosclerosis:微小血管系を蝕む高血圧の爪痕

arteriolosclerosisは主に細動脈(arteriole)の壁の肥厚を意味し、高血圧に強く関係しています。細動脈は微小血管床の一部で、終動脈と毛細血管の間に位置し、血流に対する末梢抵抗の大部分を担っています。終動脈と細動脈は血流抵抗を制御し、動脈血圧の調節と組織灌流の調整に寄与しています。このように細動脈は血圧調整と組織灌流の制御において中心的役割を果たすため、その構造変化は腎臓、脳、肝臓などさまざまな臓器に波及します。

細動脈壁には細胞成分と細胞外成分があり、大部分は平滑筋細胞で構成されており、さまざまな生理的刺激に血管収縮または血管拡張で反応することにより血管の直径を制御します。

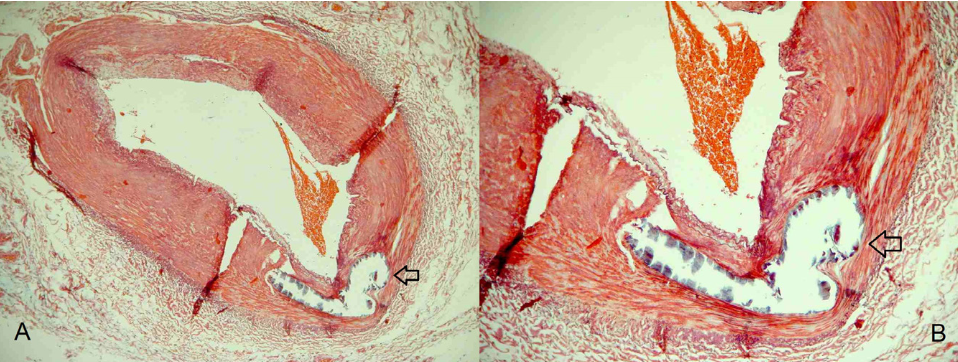

細動脈肥厚には2つの主要なタイプがあります:

- 硝子様細動脈硬化(hyaline arteriolosclerosis):平滑筋細胞の変性と基底膜の肥厚により、透明な沈着物が形成されます。高血圧患者の腎臓において、糸球体輸入細動脈の虚血性変化→腎硬化症→慢性腎不全へと進行します。

- 過形成性細動脈硬化(hyperplastic arteriolosclerosis):著明な同心性肥厚で、しばしば「onion-skin様」と形容されます。悪性高血圧や一部の腎疾患で認められます。

ある研究では、重度末梢動脈疾患(PAD)患者の切断肢を解析した結果、非糖尿病群の50%、糖尿病群の63%に細動脈硬化がみられたと報告されています。

Monckeberg Medial Calcific Sclerosis:メンケベルグ中膜石灰化硬化

メンケベルグ中膜石灰化硬化(Monckeberg medial calcific sclerosis, MMCS)は、アテローム性動脈硬化とは異なり、主に中膜あるいは内弾性板への石灰化を特徴とし、血管内腔の閉塞を伴わないという点で特異です。

MMCSには、外膜からの筋線維芽細胞の活性化と遊走、平滑筋細胞の分化など、さまざまなメカニズムが関与している可能性があります。MMCSに関連する臨床状態には、糖尿病(DM)、慢性腎臓病(CKD)、高齢などがあります。一般に、MMCSは50歳以前ではまれですが、CKDではアテローム性病変がなくてもより早期に発症することがあります。MMCSは血管石灰化(VC)の一種と考えられており、心血管疾患による罹患率と死亡率の上昇と関連しています。コホート研究(レベル2b)では、心血管疾患の既往のない成人において、高い足関節上腕血圧比(ABI)(≥1.4)と心血管死亡率のリスク上昇との間に可能性のある関連が示唆されました。

従来、MMCSは閉塞性病変として現れず動脈内腔を侵害しませんが、アテローム性プラークと共存することがあります。MMCSは進行したアテローム性病変とは異なり閉塞性の性質を持ちませんが、どちらのタイプのVCも動脈手術中の術中の困難を引き起こす可能性があります。

Vascular Calcification:血管石灰化

血管石灰化(Vascular Calcification: VC)という用語は、血管領域における異所性石灰化を特徴とする一連の状態を指します。血管石灰化に含まれる4つの異なる病態は、MMCS、アテローム性プラークの石灰化、心臓弁の石灰化、および石灰化防御(calciphylaxis)です。冠動脈石灰化スコア(CACスコア)は臨床現場で広く用いられ、10年後のASCVDイベント発生率と強く相関します。

下肢末梢動脈疾患の患者においても、CTによる石灰化スコアと心血管死亡リスクとの間に有意な関連が認められています。とりわけ、CKDや糖尿病を合併する患者で石灰化スコアが高値を示し、治療抵抗性や血行再建術の困難さを招く要因となります。

結論:動脈硬化性疾患の概念整理と臨床的意義

動脈硬化(arteriosclerosis)という用語は動脈の硬化を引き起こすすべての病変を含むのに対し、アテローム性動脈硬化(atherosclerosis)は動脈内膜に脂質が蓄積したアテローム性プラークの存在を指します。一方、細動脈硬化(arteriolosclerosis)は微小血管床の血管(細動脈)の細胞性または硝子様肥厚を表します。最後に、MMCSは筋性動脈の内弾性板または中層における石灰化の存在です。アテローム性病変とMMCSは、心血管イベントの危険因子として研究されている血管石灰化に含まれます。

明日から活かせる臨床的示唆

この研究から得られた知見を臨床現場で活用するための具体的なポイントを以下に示します:

- 動脈硬化性疾患の鑑別診断:患者の動脈病変を評価する際には、単に「動脈硬化」とまとめるのではなく、アテローム性動脈硬化、細動脈硬化、MMCSのどれに該当するのか、またはそれらの組み合わせなのかを意識して診断を進めることが重要です。

- 血管石灰化の評価:CTを用いた血管石灰化スコアは心血管リスクの層別化に有用です。特に糖尿病患者やCKD患者では、末梢動脈の石灰化スコアを定期的に評価することを考慮します。

- ABI解釈の注意点:糖尿病患者でABIが異常高値(≥1.4)を示す場合、MMCSによる偽高値の可能性を考慮し、他の検査(例えば趾上腕血圧比や血管造影)を併用します。

- プラークの脆弱性評価:アテローム性動脈硬化患者では、プラークの形態(脂質コアの大きさ、線維性キャップの厚さ)をイメージングで評価し、脆弱プラークの存在を推定することで、急性心血管イベントのリスクをより正確に評価できます。

- 微小血管障害の認識:高血圧や糖尿病患者では、細動脈硬化による標的臓器障害(腎障害、脳小血管病変)の進展に注意を払い、早期から厳格な血圧・血糖管理を行います。

- 治療戦略の個別化:血管石灰化の程度と分布を評価することで、血管内治療や外科的治療の適応やアプローチ方法をより適切に選択できます。特に高度な石灰化がある場合には、治療手技の難易度が上がることを事前に想定します。

これらの実践的なアプローチをとることで、動脈硬化性疾患のより精密な診断と個別化された治療が可能となり、患者の心血管アウトカムの改善につながると考えられます。

参考文献

Santos VP, Pozzan G, Castelli Júnior V, Caffaro RA. Arteriosclerosis, atherosclerosis, arteriolosclerosis, and Monckeberg medial calcific sclerosis: what is the difference?. J Vasc Bras. 2021;20:e20200211. https://doi.org/10.1590/1677-5449.200211