序論

痔核は誰にでも存在する解剖学的構造ですが、症状を伴うと「痔核疾患」として医療介入が必要になります。米国では年間1,000万人に影響し、外来消化器疾患の第4位を占め、年間4百万件の受診と13億ドルの医療費を生じています。生命予後を脅かす疾患ではありませんが、出血、疼痛、かゆみ、脱出といった症状は生活の質を大きく損ないます。本稿では、最新の疫学データ、病態生理、診断手法、治療戦略を整理、解説します。

疫学とリスク因子

1989年の全米調査では成人の20%(約3,600万人)が痔核と診断され、770万人が外科的治療を受けた経験を有していました。さらに、大腸腺腫予防試験における2,813人の解析では、38%に痔核が認められました。

リスク因子として最も強固に関連するのは便秘と妊娠です。

便秘

- 大規模な観察研究で、痔核患者は便秘スコアが有意に高く、Rome基準での便秘有病率も痔核群で高い(12% vs 8%)ことが示されました。

- 便秘は排便時のいきみを増加させ、直腸肛門部の静脈圧を上昇させるため、内痔核の脱出や出血に加え、外痔核の腫脹や血栓形成にも寄与する可能性があります。

妊娠

- 妊娠女性280人の前向き研究では、43.2%が痔核を発症しました。リスク因子は便秘(OR 18.98)、20分以上のいきみ(OR 29.75)、新生児体重3800g以上(OR 17.99)などです。

- 妊娠では、子宮の圧迫による静脈うっ滞とホルモン変化(黄体ホルモンによる平滑筋弛緩)が直腸肛門部の血管拡張を助長するため、内痔核・外痔核の両方でリスクが高まると考えられます。

下痢

- 一方、下痢もリスク因子であり、症例対照研究では痔核群の28.7%が下痢を有していました(対照群15.8%, OR 2.1)。

肝硬変と門脈圧亢進症

- 興味深いのは、肝硬変と門脈圧亢進症の患者で痔核が高頻度に認められる点です(有病率59% vs 非門脈圧亢進症19%)。直腸静脈瘤との鑑別が臨床上極めて重要です。

痔核疾患の分類

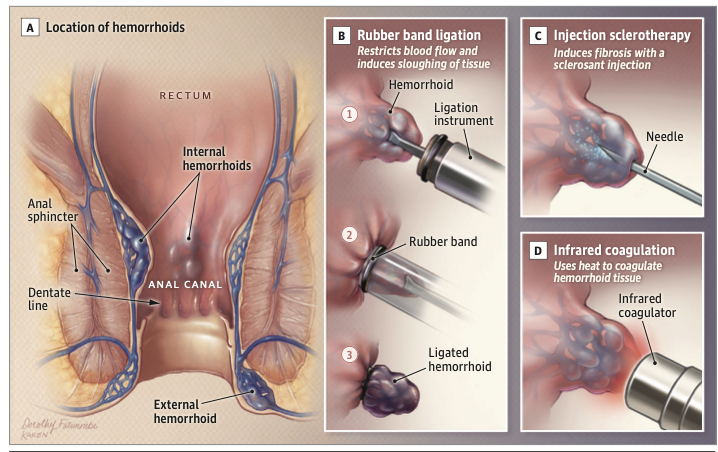

そもそも、痔核(hemorrhoids)とは何か

- 解剖学的定義

痔核(hemorrhoids)は、肛門管内に存在する血管と結合組織からなるクッション構造のことです。

これは正常な解剖学的構造であり、誰にでも存在します。 - 生理的役割

排便時に血液で膨らむことで肛門管を密閉し、便失禁を防ぐ役割を果たします。

内痔核の静脈叢は肛門管の静止圧の約15%を担っており、肛門括約筋の補助的機能を有します。

また、便が通過するときにクッションとして働き、粘膜や括約筋を物理的損傷から守る働きもあります。 - 疾患としての痔核(痔核疾患, hemorrhoidal disease)

日常的に「痔核」と呼ぶときは、この正常構造が異常に腫大・拡張・脱出して症状を呈する「病的状態」を指します。

病態としては、支持組織の脆弱化や静脈の異常拡張により、出血、痛み、かゆみ、脱出といった症状が出現します。

疾患としての分類

痔核は 発生部位 に基づき、以下の3つに分類されます。

- 内痔核(internal hemorrhoids)

- 歯状線より上に発生

- 直腸粘膜に覆われ、体性感覚が乏しいため痛みは少ない

- 主な症状:無痛性の出血、脱出

- 外痔核(external hemorrhoids)

- 歯状線より下に発生

- 皮膚で覆われ、陰部神経支配を受けるため痛みが強い

- 主な症状:急性の疼痛、腫脹(特に血栓化時)

- 混合痔核(mixed hemorrhoids)

- 内痔核と外痔核が併存

- 両者の症状をあわせ持つ

内痔核の重症度分類

内痔核は 脱出の程度 によって4段階に分類されます。

- Grade I:肛門管内にとどまり、脱出しない

- Grade II:排便時に脱出するが自然に還納する

- Grade III:脱出し、用手還納が必要

- Grade IV:脱出が持続し、還納できない

この分類は治療方針決定の中心であり、例えばGrade I–IIIでは輪ゴム結紮術などの外来処置が第一選択、Grade IVでは外科的切除が推奨されます。

外痔核の臨床的分類

外痔核はさらに以下のように整理されています。

- 血栓性外痔核:急性の強い疼痛と青紫色の腫瘤で発症

- 非血栓性外痔核:痛みはなく、軟らかい皮膚の膨隆として認められる

痔核と間違われやすい疾患(Differential diagnosis)

裂肛(anal fissure, いわゆる切れ痔)

- 肛門上皮の線状の裂け目。

症状の特徴

- 裂肛は 排便時および排便後に持続する鋭い痛み を伴うのが典型。

- 出血は鮮血で、便や紙に付着することが多い。

- 慢性化すると潰瘍様の外観を呈することもある。

痔核との違い

- 内痔核は「無痛性の鮮血便」が典型であるのに対し、裂肛は「強い痛み」が主症状。

- 裂肛は多くの場合「後方正中部」に発生し、視診で線状の裂け目として確認できる。

治療

- 保存療法(食物繊維や便軟化剤で硬便を予防)

- 局所治療(硝酸薬軟膏、ボツリヌストキシン注射)

- 手術療法(内肛門括約筋切開術)

など

肛門周囲膿瘍(anal abscess)

- 感染による膿の貯留。

- 症状:肛門周囲の腫脹・発赤・強い圧痛、発熱や排膿。

- 治療は切開排膿。

痔瘻(anal fistula)

- 膿瘍の後に形成される瘻孔。

- 症状:肛門周囲からの膿の持続的な排出、慢性炎症による痛みや湿潤感。

肛門腫瘍・直腸癌(anal/rectal cancer)

- 症状:排便とは関係のない出血、肛門周囲の腫瘤感、持続的な痛み。

- 診断には生検が必須。

直腸静脈瘤(anorectal varices)(特に肝硬変・門脈圧亢進症患者で重要)

- 痔核と肉眼的に似ているが、青色調で蛇行した静脈。

- 症状:出血(しばしば大量)、脱出はしない。

病態生理

上記のように、痔核は肛門管の血管性クッションであり、血液を充満させて排便時に肛門括約筋を保護する役割を担っています。内痔核は歯状線より上に存在し、直腸上皮で覆われ、静止時の肛門管圧の約15%を担います。

痔核疾患では、支持組織(筋や結合組織)の脆弱化により血管が拡張し、出血や脱出が生じます。組織学的にはコラーゲン構成の異常が報告されており、結合組織の構造的弱化が病態に寄与していることが示されています。この分子レベルの知見は、痔核が単なる静脈の拡張ではなく、結合組織疾患としての側面を有することを示唆します。

外痔核は歯状線の下に位置し、体性感覚神経(陰部神経分枝)に支配されているため、血栓形成時には急激な疼痛を引き起こします。

臨床像と診断

内痔核も「痛い」

内痔核は無痛性の鮮血便が典型で、排便時に紙や便に付着する血液として認識されます。大規模観察研究(n=3505, 内痔核グレード I–IV)では、痔核患者の94.9%が痛み、89.4%が不快感、60.8%がかゆみ、57.9%が出血を訴えました。

内痔核は「無痛性出血」が典型的とされますが、実臨床では 痛みや不快感も高頻度に報告される ということを示しています。これは、痔核の脱出による肛門周囲皮膚への刺激、粘液の付着、二次的な炎症・浮腫などが関与していると考えられます。

診断

診断には視診・直腸指診・肛門鏡が必須です。外痔核血栓は青紫色の腫瘤として一目で診断可能ですが、内痔核は肛門鏡での評価が必要です。特に直腸出血が排便と無関係に起こる場合、大腸癌の可能性を考慮し、大腸内視鏡が推奨されます。

内痔核はI~IV度に分類され、治療選択の基準となります。全国規模の内視鏡調査では、I度が72.9%、II度が18.4%、III度が8.2%、IV度が0.5%と報告されています。

治療戦略

保存的治療

第一段階は生活習慣の是正です。食物繊維20–30 g/日、水分5–6杯/日を推奨し、排便時のいきみを避けます。TONEプログラム(3分以内の排便、1日1回排便、いきみ禁止、十分な繊維摂取)では、III–IV度患者のうち56.5%で脱出改善、出血率は71.8%から29.4%へ低下しました。

薬物療法では、局所のヒドロコルチゾンや鎮痛薬、さらにフレボトニクス(フラボノイドなど)が有効です。メタ解析では、フレボトニクスにより出血(OR 0.12)、かゆみ(OR 0.23)、漏出液(OR 0.12)が有意に減少しました。

(※日本で処方できるフレボトニクスはなさそうです)

外来処置

保存的治療が無効な場合、I–III度内痔核には外来処置が行われます。

- 輪ゴム結紮術は最も推奨され、8週後に86.7%が無症状となり、2年後の再発率は15.5%でした。ただし抗凝固療法中の患者では出血リスクが高まります。

- 硬化療法は短期効果が70–85%と高いものの、長期寛解は約1/3に留まります。

- 赤外線凝固は70–80%の成功率ですが、再治療が多く必要です(30.8% vs 結紮術11.4%)。

外痔核血栓

発症72時間以内であれば血栓除去が推奨され、疼痛軽減と再発予防に有効です。72時間以降は保存療法(便軟化薬、局所麻酔薬、温浴)が推奨されます。

外科治療

III–IV度や混合痔核には外科的切除が必要です。痔核切除術の再発率は5.8–6.5%、合併症は16–20%で、出血(6.2%)、尿閉(3.4%)、便失禁(4.8%)が報告されています。

一方、経肛門的動脈結紮術(THD)は疼痛が少ない利点があるものの、1年後の再発率は59%と切除術の31%より高い結果でした。

実践的意義

本レビューから臨床医が即実践できる点は以下です。

- 症状のない痔核は治療不要であることを説明する。

- 初期介入は必ず食物繊維と水分摂取の改善から始める。

- 便秘・下痢・長時間の排便習慣を正すだけで症状が大幅に改善する。

- 出血を訴える患者では必ず大腸癌の除外を行う。

- 保存的治療で効果が乏しければ輪ゴム結紮術を第一選択とする。

- 抗凝固薬内服患者では結紮術後の出血に注意する。

- 外痔核血栓は72時間以内であれば積極的に血栓除去を検討する。

- III–IV度や混合型には外科切除を選択肢として提示する。

結論

痔核疾患は頻度が高く、社会的負担も大きい疾患です。第一歩は生活習慣の改善であり、効果が乏しければ外来処置へ、さらに難治例では外科治療へと段階的に進めます。輪ゴム結紮術が内痔核治療の中心を占める一方で、外痔核血栓や高度の脱出例には外科的治療が必要です。

参考文献

Ashburn JH. Hemorrhoidal Disease: A Review. JAMA. Published online August 18, 2025. doi:10.1001/jama.2025.13083