序論:米国の高血圧ガイドライン改訂とその意義

高血圧は世界で最も有病率が高く、かつ修正可能な心血管疾患(CVD)の危険因子です。冠動脈疾患、心不全、心房細動、脳卒中、認知症、慢性腎臓病などに直結し、全死亡率にも強く影響を与えます。2025年版のAHA/ACC/マルチソサエティ合同ガイドラインは、2017年版から更新されました。本改訂の特徴は、(1) PREVENTスコアを用いた10年リスク評価の導入、(2) 生活習慣改善の具体化と強調、(3) 低リスク群に対する介入方針の明確化にあります。これらは単なる治療戦略の変更にとどまらず、予防から包括的管理までを視野に入れた包括的なアプローチを示しています。

基礎知識:高血圧の悪影響

・高血圧は、総心血管疾患、冠動脈疾患、心不全、大動脈および末梢血管疾患、腎疾患、虚血性および出血性脳卒中、認知症、認知障害のリスク増加と関連しています

・収縮期血圧(SBP)が 20 mm Hg 上昇するごとに、また拡張期血圧(DBP) が 10 mm Hg 上昇するごとに、心血管イベントリスクが約 2 倍になります。

・BPが正常範囲を超えると(SBP ≥ 120 mm HgまたはDBP ≥ 80 mm Hg)、たとえ降圧治療を開始しても、不可逆的な血管損傷と残留リスクが生じる可能性があります

・高血圧と診断され治療を受けてSBP/DBP 値が 120/80 mm Hg 未満の人は、高血圧ではない未治療の SBP/DBP 値が 120/80 mm Hg 未満の成人に比べて CVD のリスクが 2 倍になり、このことは血圧上昇を根本的に予防することの重要性が理解できます。

血圧の定義と分類

本ガイドラインは、診察室血圧(office BP)を基準に以下の4区分を採用します。この分類自体はこれまでのガイドラインとあまり変わりません。

- 正常血圧:<120/80 mmHg

- 高値血圧:120–129/<80 mmHg

- Stage 1高血圧:130–139/80–89 mmHg

- Stage 2高血圧:≥140/90 mmHg

この区分は、観察研究や大規模RCTにおける血圧とイベント発症率の直線的関係を背景にしています。血圧が10 mmHg上昇するごとに脳卒中や冠動脈疾患のリスクはおよそ20%上昇するとされ、リスク層別化の根拠を与えています。

評価と診断の新たな枠組み

診断は診察室血圧のみでは不十分です。白衣高血圧や仮面高血圧を見逃さないために、家庭血圧(HBPM)や24時間自由行動下血圧(ABPM)の積極的活用が推奨されます。診察室測定は標準化が不可欠で、測定前5分の安静、正しいカフサイズ、2回以上の測定平均が基本です。ここで強調されるのは「測定精度こそ診療の出発点」であるという点です。

治療開始と管理目標

今回のガイドラインの中核は「すべての成人における管理目標 <130/80 mmHg」という明確化です。(ただし、施設入居者や余命が限られる患者、妊婦などは個別の調整が必要です。)

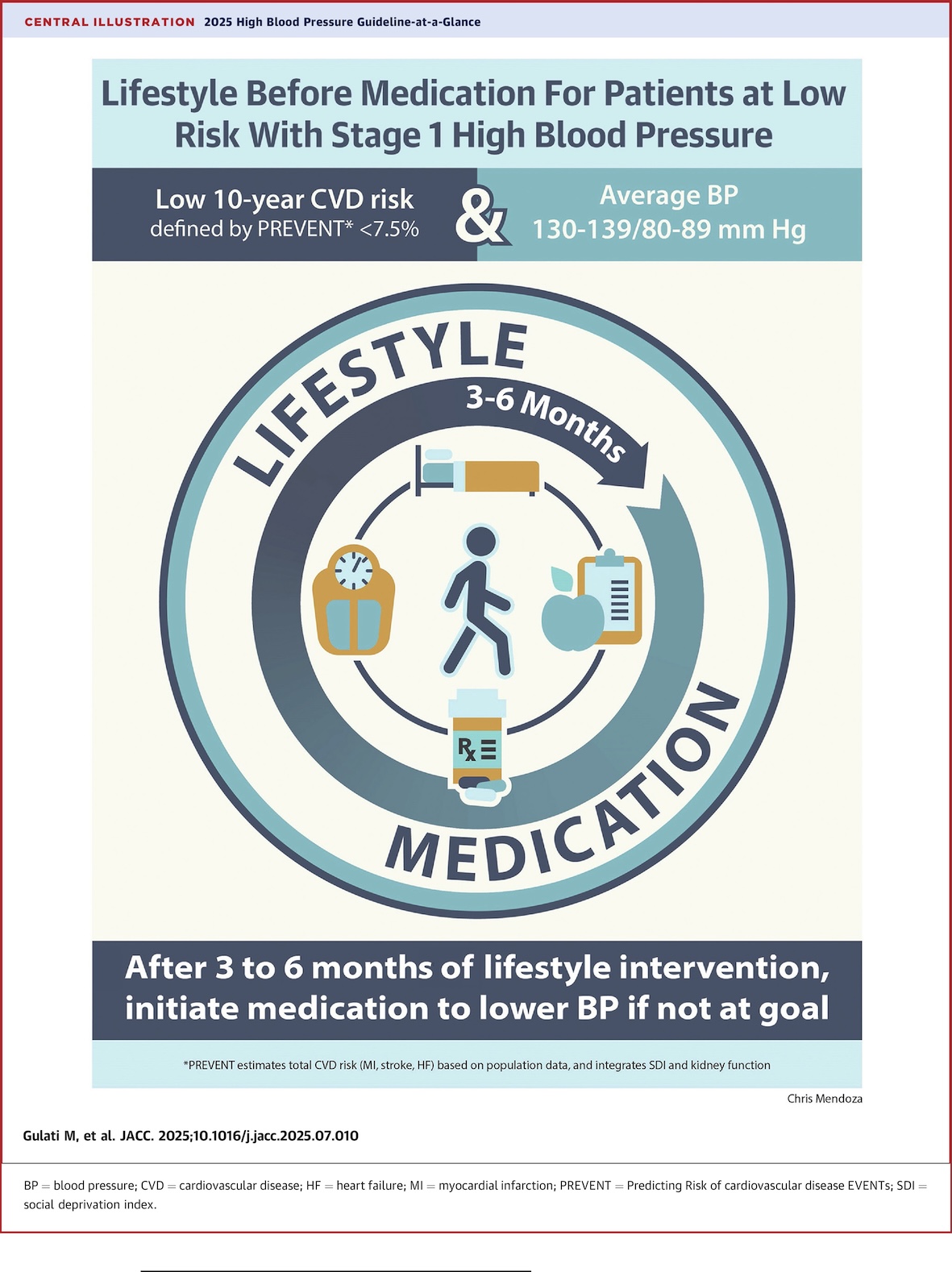

- Stage 1高血圧(130–139/80–89 mmHg):

10年心血管リスク(PREVENTスコア※)7.5%以上、または臨床的CVD・糖尿病・CKD合併例では薬物療法を推奨。

それ以外はまず生活習慣改善を3〜6か月試み、それでも130/80 mmHg以上が持続する場合に薬物治療が推奨されます。低リスク群への薬物導入がより明確に推奨されるようになりました。 - Stage 2高血圧(≥140/90 mmHg):

原則として2剤併用を配合剤で開始することが推奨されます。

重症高血圧(>180/120 mmHg)で臓器障害を伴わない場合は外来での迅速な薬物調整を推奨。ここで強調されるのは「早期からの多剤併用」が標準となった点です。

※PREVENTスコアは、米国の疫学データに基づいた 心血管リスク予測ツール です。

従来のASCVDリスクスコアより広く、心筋梗塞・脳卒中だけでなく心不全や心房細動も対象に含みます。予測可能な期間は 10年リスクと30年リスク の両方で、若年者の長期予防にも対応しています。

入力項目は 年齢、性別、人種、血圧、コレステロール値(LDL/HDL)、糖尿病、喫煙、CKDや既往歴 など日常診療で得られるデータです。

生活習慣改善の強化と具体化

生活習慣介入は、血圧管理の基盤であると同時に、今回の改訂の核心をなしています。

- 体重管理:肥満や過体重を有する成人に対し、体重の5%以上減量を目標とすることが推奨されます。

- 食事:DASH食など心血管保護的な食事パターンを推奨。特にナトリウム摂取 <2,300 mg/日(理想 <1,500 mg/日)が明記されました。

※ Na(mg)× 2.54 ≈ 食塩(mg)

・ナトリウム 2,300 mg/日 → 食塩換算で 約5.8 g/日

・ナトリウム 1,500 mg/日 → 食塩換算で 約3.8 g/日 - カリウム摂取:適度なカリウム摂取が推奨されますが、CKDやカリウム排泄を抑制する薬剤使用時には血清Kのモニタリングが必須です。

- アルコール制限:女性は1杯/日以下、男性は2杯/日以下、あるいは断酒を目標とします。

- 身体活動:有酸素運動やレジスタンス運動を組み合わせた構造化プログラムが推奨されます。

- ストレス管理:新たに、瞑想やヨガ、呼吸法といった心理的介入が推奨に加わりました。

- 睡眠管理:睡眠不足や睡眠障害(特に睡眠時無呼吸症候群)が高血圧のリスク因子とであり、十分な睡眠の確保が推奨されます。

これらは単なる生活習慣改善の一般論ではなく、数値目標や具体的行動指針を伴う点が、患者教育や実臨床に直結する実践的特徴です。

特殊集団への配慮

高齢者では降圧の恩恵とリスクの両面が際立ちます。7〜10%に起立性低血圧がみられ、過度の降圧は転倒や虚血を招きかねません。症状評価を伴う個別化が求められます。妊婦では従来よりも早期に治療を開始する方針が明示され、母児双方の安全性が強調されました。糖尿病、CKD、脳卒中既往の患者では、より厳格な管理が望まれます。

治療アプローチの実践的側面:配合薬と家庭血圧測定

治療の第一選択としては、Stage 2高血圧では2剤併用を原則とし、単一錠剤に配合された製剤が推奨されます。これにより服薬アドヒアランスの向上と血圧コントロール達成までの時間短縮が期待されます。

また、家庭血圧測定の重要性が強調されました。臨床医とチーム医療スタッフによる定期的フィードバックと組み合わせることで、血圧管理率の改善につながります。一方、カフレスのスマートウォッチやウェアラブルは、現時点では精度と信頼性が不足しており、推奨されていません。

薬物療法の進展

第一選択薬はACE阻害薬、ARB、Ca拮抗薬、利尿薬を基盤とします。Stage 2では初期からの2剤配合が原則です。抵抗性高血圧ではMRAの導入が推奨され、原発性アルドステロン症のスクリーニングが低閾値で推奨される点が今回の新規性です。さらに、肥満合併例ではGLP-1受容体作動薬の活用が治療オプションとして明示されました。

なお、腎神経デナベーション(RDN)は薬剤抵抗例の一部に効果を示し、約60〜70%の患者に降圧効果が期待されます。ただし長期的には腎動脈狭窄などのリスク(発生率0.2%/年)が存在し、慎重な適応が求められます。

AHA/ACC 2025 vs ESC 2024 高血圧ガイドラインの比較

2024年のESCガイドラインとの比較も興味深い点です。基本的に大きな違いはないのですが、表現方法が微妙に異なります。

血圧管理目標

- AHA/ACC 2025:成人すべてを対象に <130/80 mmHg を標準目標と設定。

- ESC 2024:より厳格に 120–129 mmHg を目標値として提示。

体重・肥満管理

- AHA/ACC:具体的に 「体重の5%減量」 を推奨し、実際に取り組みやすい数値目標を強調。

- ESC:BMIや腹囲などの身体計測値に基づく管理を重視し、肥満の診断基準に即した長期的目標を提示。

アルコール摂取制限

- AHA/ACC:日常生活での行動に直結する形で、男性は1日2杯以内、女性は1日1杯以内と具体的に明示。

- ESC:より総量管理の観点から、1週間あたり100 g以下と規定。

要点

- ESC は数値を厳格化し「医学的に望ましいゴール」を提示。

- AHA/ACC は日常生活での実行可能性を重視し、「患者が取り組みやすい行動目標」を明示。

2017年AHA/ACCガイドラインとの比較

今回の 2025 AHA/ACC/Multisociety ガイドラインと、従来の 2017年AHA/ACCガイドライン を比較すると、血圧管理目標や治療開始の基本枠組みは大きくは変わっていません。ただし、いくつか重要な“進化”があります。

リスク評価ツールの更新

・2017年版では「Pooled Cohort Equations (PCE)」を用いてリスク層別化していました。

・2025年版では 新しい「PREVENTスコア」 を導入し、10年CVDリスク ≥7.5% を基準としました。

→ 「どの患者に薬を始めるか」の判断根拠が最新化。

配合薬(single-pill combination, SPC)の強調

・2017年版でも2剤併用は推奨されていましたが、2025年版では「原則として単一カプセル製剤(配合剤)で」と明確に言及。

→ アドヒアランス改善を狙った実務的強化ポイント。

特殊集団での扱い

・妊婦:2017年版では扱いが限定的でしたが、2025年版では「SBP/DBP ≥140/90 mmHg で薬物治療開始」と明確化。

・CKD・糖尿病・高齢者などのサブグループで、より具体的な管理指針が追加されています。

新規治療の位置づけ

・抵抗性高血圧に対する 原発性アルドステロン症スクリーニング強化。

・腎神経デナベーション(RDN)についても適応と限界を整理。

・肥満合併例で GLP-1受容体作動薬 の使用を新たに記載。

臨床現場での実践的応用

このガイドラインが読者に示す行動指針は明確です。

- 患者教育では「5%の体重減量」「ナトリウム1,500 mg未満/日(=食塩約3.8 g未満/日)」を具体的目標として提示すること。

- 初診のStage 1高血圧患者に対しては「まず3か月間、生活習慣改善を徹底し、それでも130/80 mmHg以上であれば薬物治療」という流れを明示すること。

- 家庭血圧測定を習慣化させ、受診ごとにその結果を基に治療調整を行うこと。

これらを臨床に組み込むことで、患者自身が血圧管理に能動的に関与し、長期的なCVD予防に結びつけることが可能になります。

最後に

2025年8月末には日本の「高血圧管理・治療ガイドライン2025」が6年ぶりに改訂される予定です。米国や欧州のガイドラインとの比較も興味深いところです。

参考文献

・Gulati M, Moore MM, Cibotti-Sun M. 2025 High Blood Pressure Guideline-at-a-Glance. J Am Coll Cardiol. 2025. https://doi.org/10.1016/j.jacc.2025.07.010

・Jones DW, Ferdinand KC, Taler SJ, et al. 2025 AHA/ACC/AANP/AAPA/ABC/ACCP/ACPM/AGS/AMA/ASPC/NMA/PCNA/SGIM Guideline for the Prevention, Detection, Evaluation, and Management of High Blood Pressure in Adults. J Am Coll Cardiol. 2025; doi:10.1016/j.jacc.2025.05.007