はじめに

認知症の発症には加齢や遺伝的素因だけでなく、生活習慣に基づく修正可能な危険因子の関与が指摘されてきました。その中でも特に「中年期の高血圧・糖尿病・喫煙」は、血管性病変を介して脳機能に影響を与えるとされ、近年ではアルツハイマー病との重複病理も報告されています。しかし、これまでの疫学研究はこうした血管リスク因子の総体的な寄与を過小評価していた可能性があります。

本論文は、米国4地域を対象とした大規模コホート研究(ARIC研究)において、33年にわたる縦断データを用いて、血管危険因子が認知症発症にどれほど寄与しているかを精密に推定したものです。特に中年期(45〜54歳)から初老期(65〜74歳)にかけてのリスク因子の影響を年齢別に検証し、さらにAPOE ε4遺伝子型、性別、人種による違いを層別解析しています。

研究の方法と対象

本研究は、Atherosclerosis Risk in Communities Neurocognitive Study(ARIC-NCS)に基づく前向きコホート解析で、1987年から2020年までの追跡期間を有しています。対象は米国4都市に住む45〜74歳の黒人および白人12,000名超。血管危険因子は以下の通り定義されています。

- 高血圧:収縮期血圧≧130mmHgまたは拡張期≧80mmHg、もしくは降圧薬使用

- 糖尿病:空腹時血糖≧126mg/dL、非空腹時≧200mg/dL、診断歴または治療中

- 喫煙:自己申告による現在喫煙

主要評価項目は、標準化アルゴリズムと専門家による診断確認を経た「80歳までの認知症発症率」であり、さらに80歳以降の発症も別に評価されています。解析には交絡因子(年齢、性別、教育歴、APOE ε4遺伝子、BMI、コレステロール、飲酒、身体活動など)を含めたCox回帰モデルと、Population Attributable Fraction(PAF)推計法が用いられています。

【補足】Population Attributable Fraction(PAF)とは?

Population Attributable Fraction(PAF:人口寄与割合)とは、ある特定のリスク因子が集団全体における疾患発症にどの程度寄与しているかを示す指標です。疫学研究でよく用いられ、「そのリスク因子が存在しなければ、どれだけの割合の疾病が防げたか」を理論的に推定することができます。

PAF = (全体の疾病発症率 − リスク因子のない人の発症率) / 全体の疾病発症率

という式で表せます。

■ 例:PAFが30%とは?

例えば、「高血圧による認知症のPAFが30%」である場合、それは「高血圧がなければ、認知症の30%が予防できた可能性がある」という意味です。これは因果関係を仮定したうえでの理論的な数字であり、公衆衛生介入のインパクトを評価する際に非常に有用です。

主な結果:中年期からの血管リスクが認知症の最大因子に

最も重要な結果

最も重要な発見は、45〜74歳時点で少なくとも1つの血管リスク因子を有していたことにより、80歳までに発症する認知症の22〜44%が説明されるということです。具体的には以下の通りです。

- 45〜54歳でのリスク保有によるPAF:21.8%(95% CI: 14.3–29.3)

- 55〜64歳:26.4%(95% CI: 19.1–33.6)

- 65〜74歳:44.0%(95% CI: 30.9–57.2)

80歳までの認知症発症の22〜44%が、「高血圧・糖尿病・喫煙」という3つの修正可能な血管リスク因子に起因していた可能性が示されたのです。「これらのリスク因子がなければ、5人に1人以上の認知症発症が防げた可能性がある」という、非常に実践的かつ政策的意義の大きいメッセージです。

各リスク因子ごとの寄与率

また、各リスク因子ごとの寄与率では、45〜54歳では喫煙が最大、55歳以降では高血圧の寄与が最も大きくなりました。特に高血圧と糖尿病の合併は、単独因子よりもリスクを相乗的に高めており、65〜74歳ではハザード比が3.08(95% CI: 2.23–4.26)に達しています。

※ なぜ65〜74歳でPAFが高くなるのか?

一見すると65〜74歳のPAFが44.0%と最も高く、この結果だけを見れば、「高齢期の血管リスク管理の方が認知症予防に効果的」と解釈できそうです。しかし、この解釈には注意が必要です。

これは主に以下の要因によるものと考えられます。

- 高齢になると血管リスク因子の保有率が上がる(例:65〜74歳では高血圧や糖尿病の人が増えます。77.7%が何らかの血管リスクあり)

- リスク因子が複数同時に存在する(クラスタリング)ことが増える

- 高齢期には認知症の発症率自体が上昇し、母数が大きくなる

- PAFは相対リスク × 曝露割合で決まるため、曝露が多い高齢群ではPAFが高くなる傾向がある

しかし、これは「高齢期からリスク因子を取り除けば、認知症が予防できる」という意味とは限りません。「PAFの高さ=介入の効果が高い」とは限らないのです。リスク因子の累積暴露を防ぐには、中年期からの管理が決定的に重要です。

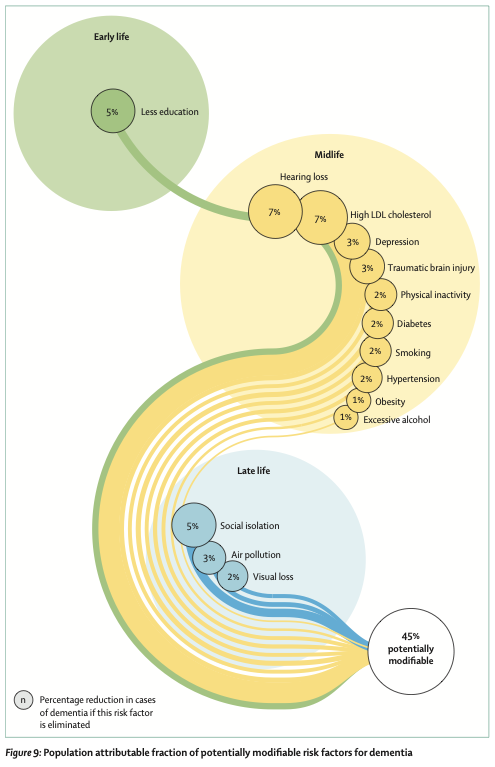

参考:認知症の修正可能な因子(Lancet 2024)

2024年Lancet誌に発表された研究では、認知症のおよそ45%は予防可能で、その45%を占める要素の中には高LDL血症7%、不活動2%、糖尿病2%、喫煙2%、高血圧2%、肥満1%、飲酒過多1%(全て中年期(18-65歳)において)があり、それぞれの割合を占めていると推定されています。生活習慣に関わるような因子を合わせるとおおよそ17%ということになります。

(Lancet. 2024 Jul 30:S0140-6736(24)01296-0. )

層別解析:遺伝子型・人種・性別による違い

この研究では、APOE ε4遺伝子型、性別、人種別にPAFを詳細に分析しています。

APOE ε4(アポリポプロテインE イプシロン4)遺伝子型とは

APOE ε4(アポリポプロテインE イプシロン4)遺伝子型とは、アルツハイマー病の発症リスクを高めることが知られている遺伝的多型の一つです。Apolipoprotein E(APOE)という脂質代謝に関与するタンパク質をコードする遺伝子に存在するバリアント(多型)のうち、「ε4」は特に神経変性疾患との関連が強いことから、認知症研究で注目されています。

・APOE ε4はアミロイドβタンパク質の除去を妨げることで脳内に沈着しやすくなり、アルツハイマー病の神経病理(アミロイド斑やタウ病理)を促進すると考えられています。

・ε4保有者では発症年齢が早まりやすく、また認知機能低下のスピードも速いとされます。

層別解析の結果

- APOE ε4非保有者ではPAFが著しく高く、65〜74歳でのPAFは61.4%(保有者では25.2%)でした。

- 黒人の参加者では全年齢層でPAFが高く、最大で52.9%(65〜74歳)に達しました。

- 性別では、女性は55歳以降でより高いPAFを示し、65〜74歳では51.3%に達しました。

これらは、血管因子の寄与が「非アルツハイマー遺伝型」「社会的健康格差」「女性の加齢関連脳脆弱性」などの複雑な要因と交差することを示唆しています。

遺伝的因子を有していても

APOE ε4はアルツハイマー病の最も強力な遺伝的リスク因子の一つです。しかし、遺伝子だけでなく、中年期からの血管リスク管理(高血圧・糖尿病・禁煙)によって認知症リスクは大きく左右されることが本論文により示されました。APOE ε4などの遺伝的因子の有無にかかわらず、日々の生活習慣の改善が最も現実的かつ強力な予防策といえそうです。

分子病理学的視点:血管病変とアルツハイマー病理の重複

本研究が注目するもう一つの論点は、血管病変とアルツハイマー型病理との相互関係です。小血管病変(arteriolosclerosisや微小梗塞)は、アルツハイマー病理と共存しやすく、その相加効果が認知症発症に大きく寄与することが近年の剖検研究で示されています。血管因子を介した慢性低灌流やBBB障害がアミロイド蓄積や神経変性を促進する可能性も示唆されています。

実践的意義:「80歳を超えてからでは遅い」

この研究は「80歳を超えてからでは遅い」という現実を明確に示しています。

動脈硬化、微小血管病変、慢性炎症、脳虚血など、認知症の背景には数十年にわたる病理の蓄積があります。高血圧や糖尿病を中年期に放置すると、脳の血管ダメージは進行し、高齢期になってから介入しても取り戻せない可能性が高いです。

80歳以降の発症に対するPAFは2〜8%にすぎず、中年期からの血管因子管理こそが認知症予防の鍵となるのです。

したがって、臨床現場や保健指導では以下のような実践的提言が導かれます。

- 40代からの血圧・血糖・喫煙状況の早期把握と積極的な介入

- 高リスク群(APOE ε4非保有者、黒人、女性)では多因子管理を強化

- 一次予防(健康体重・身体活動の推進)による“前向き介入”の価値

Limitation:この研究の限界と注意点

本研究には以下の限界があります。

- 曝露や交絡因子の時間変化を考慮していない(時変共変量なし)

- 二値化されたリスク定義により、リスクの重症度や累積効果を評価していない

- 黒人と白人以外の人種が含まれておらず、一般化には制限がある

- APOE遺伝子情報の欠測により一部の対象が除外され、推計値が保守的に出ている可能性

- 80歳以上では病因の多様性が増すため、単一因子による影響が減衰すること

おわりに:認知症予防は“若いうちの血管ケア”から

本研究は、認知症の予防戦略を中年期の血管リスク因子管理にシフトさせる強力なエビデンスを提供しています。認知症という多因子性疾患に対し、単一因子介入ではなく、多面的・多時期的な予防介入が必要であることを再確認させてくれます。

医療政策の設計、健診の在り方、そして個人の生活習慣にいたるまで、この研究の知見は幅広い実践的インパクトを持っています。私たちが今日からできるのは、“80歳を迎える前に”血管リスクを見直すことです。

参考文献

Smith JR, Pike JR, Gottesman RF, et al. Contribution of Modifiable Midlife and Late-Life Vascular Risk Factors to Incident Dementia. JAMA Neurol. 2025;82(7):644-654. doi:10.1001/jamaneurol.2025.1495

Livingston G, Huntley J, Liu KY, Costafreda SG, Selbæk G, Alladi S, Ames D, Banerjee S, Burns A, Brayne C, Fox NC, Ferri CP, Gitlin LN, Howard R, Kales HC, Kivimäki M, Larson EB, Nakasujja N, Rockwood K, Samus Q, Shirai K, Singh-Manoux A, Schneider LS, Walsh S, Yao Y, Sommerlad A, Mukadam N. Dementia prevention, intervention, and care: 2024 report of the Lancet standing Commission. Lancet. 2024 Jul 30:S0140-6736(24)01296-0. doi: 10.1016/S0140-6736(24)01296-0. Epub ahead of print. PMID: 39096926.