はじめに:泌尿器疾患と心血管疾患の意外な接点

良性前立腺肥大症(BPH)は、男性の加齢とともに高頻度にみられる疾患であり、排尿障害や夜間頻尿といった下部尿路症状(LUTS)を呈します。その病態には、前立腺組織の過形成、ホルモン環境の変化、慢性炎症、交感神経活性の亢進など、さまざまな因子が関与しています。一方、心血管疾患(CVD)は、日本における主要な死亡原因の一つであり、同じく加齢と代謝異常により罹患率が上昇します。

これら2つの疾患が一見無関係に見える一方で、肥満、高血圧、糖尿病、脂質異常症、身体活動の低下など、共通の危険因子を有していることが知られています。今回の研究では、前立腺疾患と心血管疾患という異なる臓器領域の疾患が、臨床疫学的にどのような関連を有しているのかを、全国規模のデータベースを用いて詳細に解析しています。

これまでの研究では、BPHとCVDの関係について一致した結果が得られていませんでした。中国の中高年男性を対象とした研究ではBPHとCVDリスクの正の関連が報告されましたが、オランダの一般人口を対象とした研究では、下部尿路症状(主にBPHに起因すると推定される)とその後のCVDイベントとの間に関連が認められませんでした。

研究デザインと方法:237万人という膨大な母集団を対象に

本研究は、日本の大手民間保険会社の請求データを統合した「JMDC Claims Database(2005年~2022年)」を用いた、後ろ向きコホート研究です。対象となったのは、18~74歳の男性3,027,810人のうち、心血管疾患の既往歴や主要な生活習慣データの欠落がない2,370,986人(中央値44歳)です。

このうち48,651人(2.1%)にBPHの既往がありました。BPHはICD-10コードN40によって診断された者と定義されました。

主要アウトカムには以下の5種類のCVDが含まれました:

- 心筋梗塞(MI)

- 狭心症(AP)

- 脳卒中(stroke)

- 心不全(HF)

- 心房細動(AF)

交絡因子(年齢、BMI、高血圧、糖尿病、脂質異常、喫煙、飲酒、身体活動)を調整したCox比例ハザードモデルにより解析が行われました。さらに、BPH治療薬の使用有無による層別解析、6種類の感度分析も実施されています。平均追跡期間は1,359±1,020日。

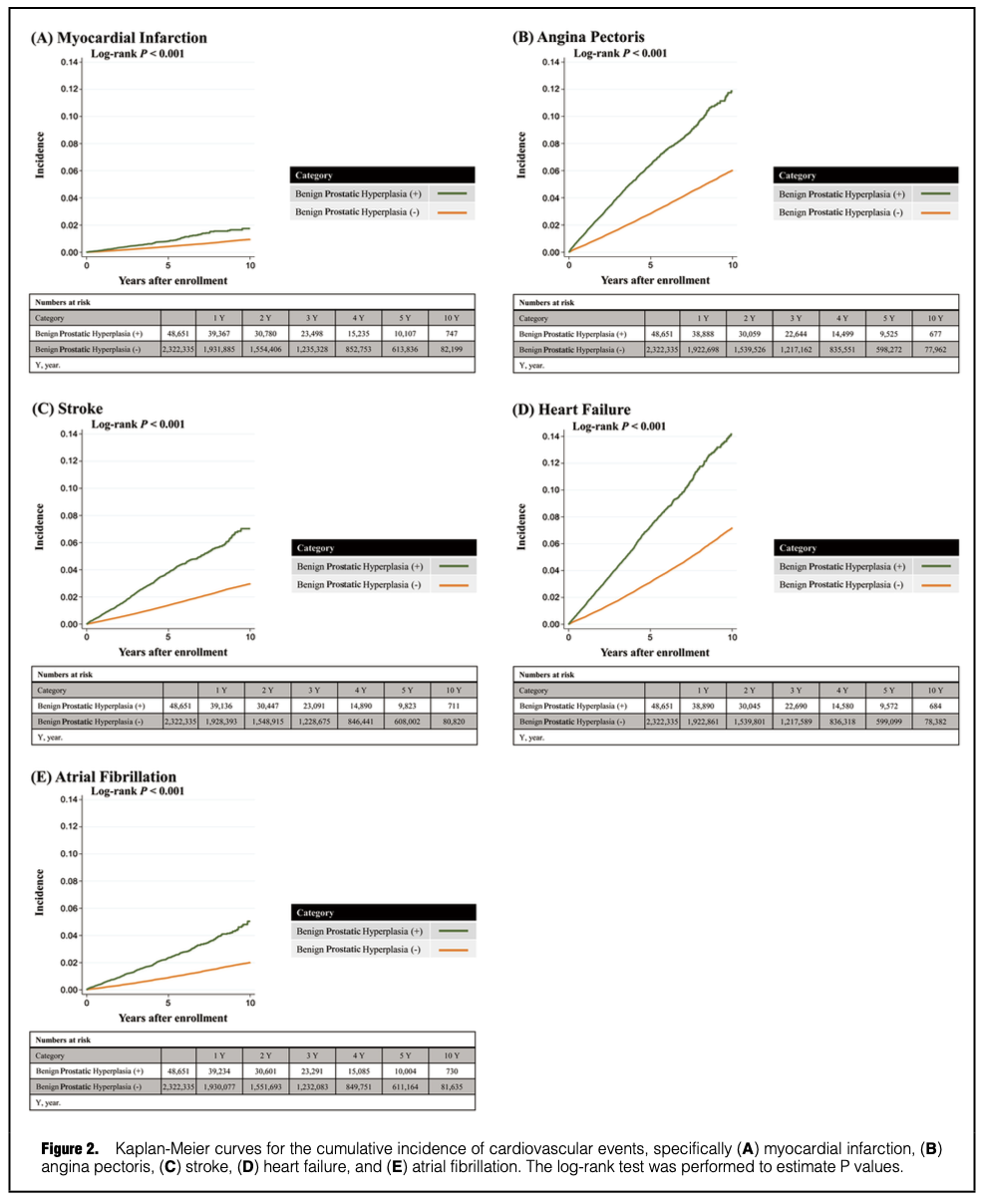

主な結果:BPHは複数のCVDイベントリスクを有意に高める

解析の結果、BPHの既往がある者は、以下の心血管イベントにおいて発症リスクが有意に上昇していました(全てモデル3での多変量調整後):

- 狭心症:HR 1.31(95%CI 1.25–1.37)

- 脳卒中:HR 1.26(95%CI 1.18–1.33)

- 心不全:HR 1.21(95%CI 1.16–1.27)

- 心房細動:HR 1.15(95%CI 1.07–1.24)

- 心筋梗塞:HR 1.04(95%CI 0.92–1.18)※有意差なし

中央値1,359日(約3.7年)のフォローアップ期間中、7,638件のMI、52,167件のAP、25,355件のstroke、58,183件のHF、16,693件のAFが記録されました。

さらに、年齢別層別解析(50歳以上、60歳以上)や、生活習慣病を除外した群(肥満・高血圧・糖尿病・脂質異常なし)においても、以下のように同様の傾向が確認され、結果の堅牢性が示されました。

50歳以上の男性(776,173人)に限定した分析

50歳以上の男性(776,173人)に限定した分析でも同様の結果が得られました:

- 狭心症:ハザード比1.32(1.25-1.38)

- 脳卒中:ハザード比1.28(1.21-1.37)

- 心不全:ハザード比1.21(1.16-1.27)

- 心房細動:ハザード比1.15(1.07-1.25)

60歳以上の男性(230,011人)に限定した分析

60歳以上の男性(230,011人)でも結果は一貫していました:

- 狭心症:ハザード比1.25(1.17-1.34)

- 脳卒中:ハザード比1.31(1.20-1.42)

- 心不全:ハザード比1.16(1.09-1.24)

交絡因子(生活習慣病)を除外した分析

肥満、高血圧、糖尿病、脂質異常症のいずれもない男性(872,204人)においても、BPHとCVDリスクの関連は一貫していました。

- 狭心症:ハザード比1.52(1.36-1.69)

- 脳卒中:ハザード比1.54(1.33-1.77)

- 心不全:ハザード比1.45(1.30-1.61)

- 心房細動:ハザード比1.40(1.20-1.65)

この結果は、BPHがこれらの従来の危険因子とは独立してCVDリスクと関連している可能性を示唆しています。

考察:なぜBPHがCVDの発症に関与するのか

本研究の結果は、単なる共通リスク因子の存在を超えて、BPHがCVDの独立したリスク因子である可能性を示唆しています。考えられる機序としては、以下が挙げられます。

- 交感神経の亢進:夜間頻尿などによる睡眠障害が持続的な交感神経活性化を引き起こし、心血管系への負荷を高めることが知られています。

- 慢性炎症:BPHの病態には前立腺局所の慢性炎症が関与しており、これが全身性の炎症状態に波及する可能性があります。

- 血圧リズムの乱れ:夜間の排尿による覚醒は、血圧の日内変動に影響し、心血管リスクを高める可能性があります。

- 代謝異常の共通基盤:BPH患者では、高頻度に肥満・インスリン抵抗性・脂質異常などが共存しており、これが心血管系の慢性ダメージに寄与すると考えられます。

- その他:さらに、BPHとCVDはともに加齢関連疾患であり、細胞老化や酸化ストレス、ミトコンドリア機能障害などの共通の分子メカニズムが関与している可能性があります。特に、テストステロンとエストロゲンのバランスの変化が、前立腺と心血管系の両方に影響を与えることが示唆されています。

特筆すべきは、交絡因子を除外したサブグループ(肥満・高血圧・糖尿病・脂質異常なし)においても、BPHがAP、stroke、HF、AFのリスク増加と独立して関連していたことです。この結果は、BPHが「単なる生活習慣病のマーカー」ではなく、CVDに対する実質的な影響因子であることを強く示唆しています。

新規性と臨床的意義

この研究の最大の新規性は、237万人という大規模集団を対象とした解析により、BPHが心血管イベント(とくに狭心症・脳卒中・心不全・心房細動)の独立リスク因子であることを示した点です。これまでの先行研究の多くは、サンプルサイズが小規模であったり、BPHとCVDを包括的に検討していなかったため、本研究はこの分野のエビデンスギャップを大きく埋めるものです。

今後、BPH診療にあたる泌尿器科医や一般内科医、さらにはCVD予防に従事する循環器内科医にとって、BPH患者を単なる泌尿器疾患として診るのではなく、心血管リスク層別化の対象とする視点が求められます。「泌尿器疾患を契機にCVD予防を促進する」という新たなアプローチ=「uro-cardiology」という領域の萌芽が期待されます。

臨床応用への示唆:明日からの実践

この研究結果を日常診療に活かすためには、以下の点が重要です。

この研究結果は、臨床現場で以下のような実践的な応用が可能です:

- リスク評価の見直し:BPHと診断された男性患者に対しては、従来のCVD危険因子(高血圧、糖尿病など)の有無にかかわらず、心血管リスクの評価をより積極的に行う必要があります。

- 生活習慣指導の強化:BPH患者に対しては、心血管リスクを低減するための生活習慣指導(適度な運動、バランスの取れた食事、禁煙など)を特に強調すべきです。夜間頻尿や不眠のある患者では、交感神経亢進や血圧変動への対応(生活指導や必要に応じた降圧薬調整)も検討することが望まれます。

- 専門科間連携の促進:泌尿器科医と循環器科医の間で、BPH患者の心血管リスクに関する情報を共有するシステムを構築することが推奨されます。

- 患者教育の充実:BPH患者に対して、泌尿器症状だけでなく心血管健康にも注意を払うよう教育する必要があります。

研究の限界

本研究には以下のような限界も存在します。

- 観察研究の性質:因果関係を確定するためには、さらなるメカニズム研究や介入研究が必要です。

- 診断精度:BPHの診断が保険請求データ(ICD-10)に依存しているため、組織学的診断や症状評価が含まれていません。また、症状のないBPH患者が含まれていない可能性があります。

- 高齢者データの不足:75歳以上のデータが含まれていないため、高齢者における関連性は不明です。

- 検出バイアス:BPH患者は医療機関を受診する機会が多いため、CVDがより多く検出されている可能性があります。

今後は、前立腺容積やPSA値、夜間排尿の頻度などの臨床データを用いた前向き研究が求められます。また、交感神経活性や睡眠の質などを評価する生理学的パラメータとの関連も明らかにしていく必要があります。

結論

この大規模研究は、BPHが中高年男性のさまざまな心血管イベントのリスク上昇と関連していることを明らかにしました。この知見は、BPH患者の管理において心血管リスクを考慮に入れる必要性を強調しています。また、泌尿器科と循環器科の連携を促進する新たな学問領域「泌尿器循環器学(uro-cardiology)」の創設を提唱するものです。

臨床医は、BPH患者を診察する際に心血管リスクにも注意を払い、必要に応じて循環器専門医との連携を図ることが推奨されます。また、BPH患者自身も、泌尿器症状の管理だけでなく、心血管健康にも関心を持つよう指導すべきです。

参考文献

Suzuki Y, Kaneko H, Okada A, et al. Benign Prostatic Hyperplasia and Incident Cardiovascular Disease. Circ J. 2024;88(3):408–416. doi:10.1253/circj.CJ-23-0607