はじめに

高血圧は「沈黙の殺人者」と呼ばれ、心血管系だけでなく全身の微小循環に影響を与えます。その中でも網膜は、脳や腎臓と類似した血管構造を持ち、微小血管病変を可視化できる「窓」として注目されています。これまで降圧療法が網膜血管構造に影響を及ぼすことは示唆されてきましたが、収縮期血圧(SBP)を120 mmHg未満にまで強化して下げることが網膜微小血管にどのような影響を与えるかは不明でした。本研究(Wangら, JACC 2025)は、その空白を埋めるエビデンスを提供しています。

研究デザインと対象

この解析は、中国116施設で実施された多施設ランダム化比較試験 ESPRIT(NCT04030234) の二次解析です。対象は50歳以上の高リスク高血圧患者で、以下の2群に無作為化されました。

- 強化降圧群: SBP <120 mmHg

- 標準降圧群: SBP <140 mmHg

そのうち17施設で追跡3年時のフォローアップの際、眼底写真(Color Fundus Photography, CFP)が実施され、1,081人(強化降圧555人、標準降圧526人)が解析対象となりました。平均年齢は62.7歳、女性は37.8%、糖尿病は39.1%、冠動脈疾患は21.5%、脳卒中既往は19.3%でした。

参考

評価項目

主要評価項目は arteriole-venule ratio(AVR:細動脈径/細静脈径比) であり、副次的に以下の指標が解析されました。

- 中心網膜細動脈径(CRAE)・静脈径(CRVE)

- 血管密度(area density, skeleton density など)

- 複雑性(fractal dimension, branching point数など)

- 蛇行度(tortuosity: turning angle など)

人工知能を用いた自動解析システムにより、血管径・構造の精密な定量化が行われています。

補足:眼底写真から得られる所見

1. arteriole-venule ratio(AVR:細動脈径/細静脈径比)

網膜の細動脈(arteriole)と細静脈(venule)の太さの比率を示します。

- AVR低下=細動脈が相対的に細くなる状態で、高血圧や動脈硬化でよく見られます。

- AVRが小さいほど、脳卒中や心血管イベントのリスクが高いことが知られています。

2. 中心網膜細動脈径(CRAE)・中心網膜静脈径(CRVE)

網膜中心部の動脈・静脈の平均的な直径を示す指標です。

- CRAE(Central Retinal Arteriolar Equivalent):細動脈の代表径。細くなると高血圧や内皮障害を反映します。

- CRVE(Central Retinal Venular Equivalent):細静脈の代表径。拡張すると炎症や代謝異常(例:糖尿病)と関連します。

3. 血管密度(area density, skeleton density など)

網膜内にどれだけ血管が分布しているかを示す指標です。

- area density:血管が占める面積の割合。

- skeleton density:血管を線として抽出したときの総長さの密度。

これらは組織への酸素供給能力を反映し、密度が低下すると微小循環障害を示唆します。

4. 複雑性(fractal dimension, branching point数など)

血管がどの程度複雑な分岐構造を持っているかを数値化します。

- fractal dimension:血管の分岐やパターンの幾何学的複雑さを表す指標。高いほど効率的に血流を分配できる構造。

- branching point数:分岐の多さ。微小循環の健全性を反映します。

5. 蛇行度(tortuosity: turning angle など)

血管がどれだけ曲がりくねっているかを示す指標です。

- turning angle:血管の曲がり具合を角度として定量化。

- 血管が過度に蛇行すると、慢性高血圧や糖尿病網膜症、虚血による血管新生などが疑われます。

補足のまとめ

眼底写真の解析からは、単なる血管の「太さ」だけでなく、血管の本数・分布・分岐・形のゆがみまで定量的に把握できます。これらの所見は脳や腎臓など他臓器の微小循環とも相関があるため、眼底は「全身の微小循環を映す鏡」といえます。

主な結果

- 血圧到達

- 強化群:平均SBP ≈120 mmHg

- 標準群:平均SBP ≈135 mmHg

(追跡期間中央値3.5年)

- 主要アウトカム(AVR)

- 強化群で有意に改善(β=0.16; 95%CI: 0.05–0.28; P=0.005)

- CRAEも有意に拡大(β=0.14; P=0.02)

- CRVEには有意差なし

- 血管密度・複雑性

- 強化群で有意に増加(skeleton density, fractal dimension, branching densityなど)

- 静脈系では変化なし

- 蛇行度

- 強化群で血管の蛇行が軽減(turning angle低下, P=0.02)

- サブグループ解析

年齢、性別、糖尿病、冠動脈疾患、脳卒中既往、SBP水準、高血圧罹病期間のいずれにおいても効果は一貫しており、交互作用は認められませんでした。

分子生物学的視点

網膜細動脈の狭小化は、一酸化窒素(NO)依存性の内皮機能障害や細動脈硬化(arteriolosclerosis)を反映することが知られています。強化降圧によるAVR改善は、これら病態の可逆性を示唆します。また、血管の分岐パターンやフラクタル次元の改善は、微小循環の輸送効率や自己調節能(autoregulation)の回復を意味し、微小血管レベルでのリモデリングが起きていると考えられます。

臨床的意義

本研究の示す重要な点は、強化降圧が単に大血管イベントを減らすだけでなく、臓器障害の最前線である微小循環を直接改善することです。網膜は非侵襲的に観察できるため、将来的には「治療の見える化」として患者教育や臨床試験のエンドポイントに活用できる可能性があります。実際、網膜細動脈の口径狭小化は、長期的に冠動脈疾患や脳卒中リスクを高めることが疫学研究で示されており、微小循環の改善は心血管アウトカムにも直結する可能性があります。

新規性

- ランダム化比較試験デザインに基づき、強化降圧が網膜微小血管の形態をより良好に維持(preserve)していることを初めて示した。

- 網膜微小循環という新たな臓器系を対象に、降圧治療の効果を可視化した点で、心臓・脳・腎臓に続く「第四のターゲット臓器」としての意義を示した。

- AIを活用した定量的画像解析により、血管の口径だけでなく、複雑性や蛇行度といった幾何学的特性まで包括的に評価した点が革新的です。

Limitation

- ベースラインの網膜画像がなく、各患者の変化を追跡できなかった。

- 群間で年齢・性別に差があったが、調整後の解析結果は一貫していた。

- 画像不良や同意撤回により一部参加者が除外されたが、感度解析で結果の頑健性は確認された。

- 網膜以外の微小循環(腎・脳など)との直接的関連は本研究では評価されていない。

まとめ

ESPRIT試験の二次解析は、収縮期血圧を120 mmHg未満に下げる強化降圧療法が、標準治療に比べて網膜微小血管の形態をより良好に維持(preserve)していることを示しました。この知見は、高血圧管理の目的を「大血管イベントの抑制」から「微小循環レベルでの臓器保護」へと拡張し、未来の臨床実践や患者指導に新たな方向性を与えるものです。

参考文献

Wang B, Shi D, Zhang Z, et al. Effect of Intensive Blood Pressure Lowering Treatment on Retinal Microvasculature: Secondary Analysis From ESPRIT. J Am Coll Cardiol. 2025;86(17):1377-1388. doi:10.1016/j.jacc.2025.05.020

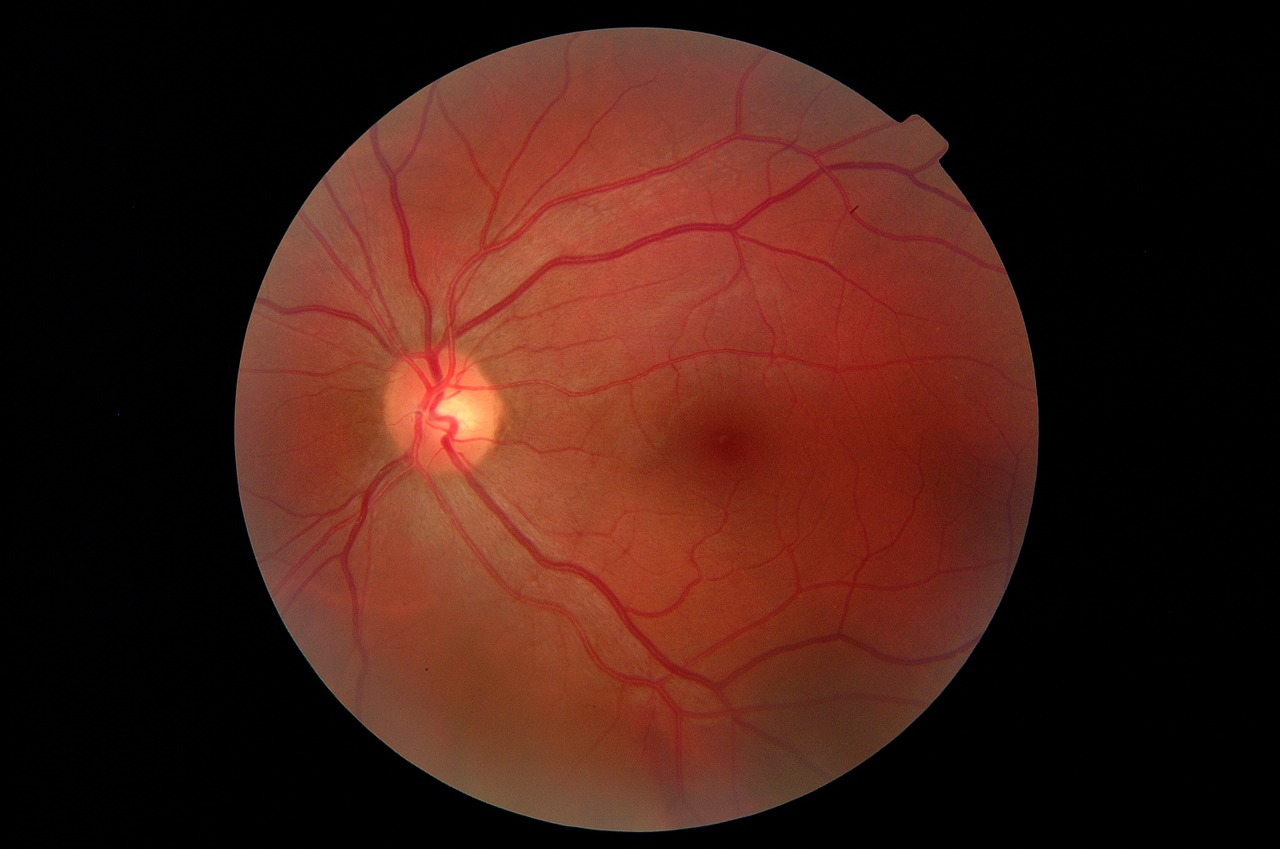

おまけ:眼底の観察

1. 眼底鏡で医師が目視できる範囲

- 眼底鏡やスリットランプ+90Dレンズなどで医師が直接観察すると、大きな出血・白斑・網膜動静脈交叉部の変化・静脈拡張・動脈反射の増強といった肉眼的所見は把握できます。

- 「動脈が細い」「静脈がうねっている」などの質的評価は可能ですが、数ピクセル単位での血管径やネットワークの複雑さを定量化することは不可能です。

2. 研究で用いられる評価

- AVR、CRAE、CRVE:血管径をミクロン単位で測定し、数値として算出します。

- 血管密度、複雑性、蛇行度:画像処理アルゴリズムで血管を二値化・スケルトン化して解析します。フラクタル次元の計算やturning angle解析などは、AIや専用ソフトウェアなしにはできません。

3. AIの役割

- Wangらの研究でも、眼底写真をディープラーニングを用いた自動血管セグメンテーションアルゴリズムに入力し、血管径や分岐、複雑性を算出しています。

- AIは血管を背景から正確に抽出し、ノイズや撮影条件のばらつきを補正できるため、人間の目視では不可能な定量解析を可能にします。

4. 臨床的な違い

- 医師の目視:網膜症の有無、出血や白斑など大きな変化の早期発見に有用。

- AI・画像解析:血管径や分岐パターンの微細な変化を定量化し、心血管リスクのバイオマーカーとして利用可能。

まとめ

- 眼底鏡での目視だけでは AVR, CRAE, CRVE, 血管密度, 複雑性, 蛇行度を解析することはできません。

- これらはAIや専用の画像解析ソフトが必須であり、今後の臨床応用は「AI眼底解析」が鍵になります。