序論

私たちが毎日手に取るペットボトルの水やコーヒー、炭酸飲料。その中に、目には見えないほど微細なプラスチック粒子が含まれていることをご存じでしょうか。マイクロプラスチック(MPs, <5mm)およびナノプラスチック(NPs, 1–100nm)は、かつて「環境問題」の象徴でしたが、近年では「食品安全」そして「人体への暴露源」として注目されています。

本論文は、飲料を中心にこれらの微粒子がどのように生成・侵入し、どのような毒性をもたらすのかを体系的に整理し、さらに予防策までを提示しています。2022年時点で世界のプラスチック生産量は3.9億トンを超え、その多くが飲料容器や包装材などの使い捨て用途に使われています。利便性の裏で、微粒子化したプラスチックが人間の体内へと侵入する時代が到来しているのです。

プラスチックはどこから飲料に混入するのか

プラスチック粒子は、原材料のポリエチレンテレフタレート(PET)、ポリプロピレン(PP)、ポリエチレン(PE)などから派生します。

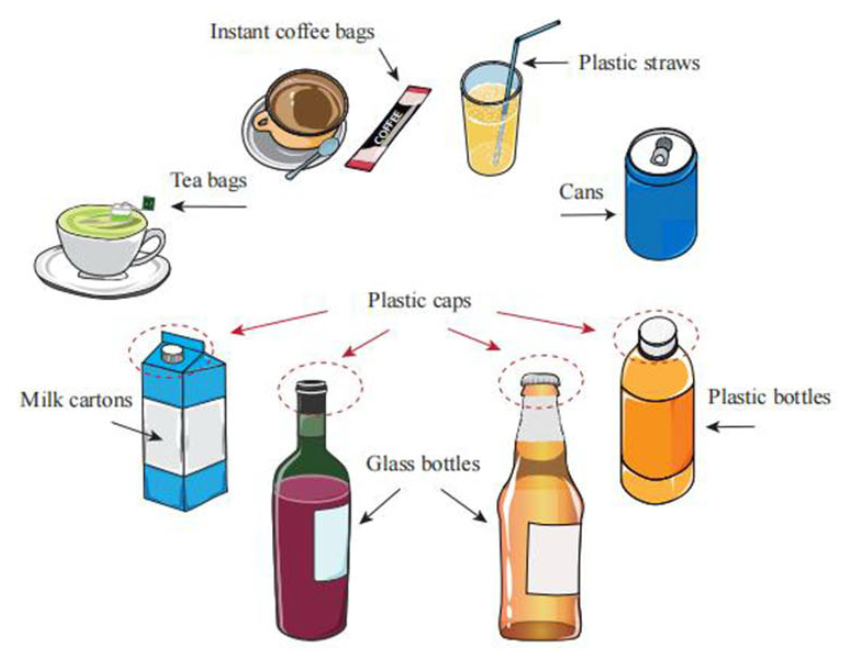

ペットボトル、紙コップの内側コーティング、ストロー、ティーバッグ、キャップなどが主要な発生源です。特に高温条件下では粒子の溶出が顕著であり、ある研究ではPPボトルからMPs 9.66個/L、NPs 0.73×10⁷個/Lが検出されています。紅茶のティーバッグを熱湯に浸すだけで、数百万個の微粒子が放出されるケースも報告されています。

加えて、飲料の製造工程(洗浄・充填・輸送)でも摩擦や静電気によってMPsが生成し、さらに原料水自体がすでにプラスチック粒子を含む場合もあります。

つまり、飲料中のMPs/NPsは「包装材からの溶出」と「環境水由来の混入」が複合的に関与しているのです。

体内への侵入と分布

飲料を通して体内に入ったMPs/NPsは、消化管から吸収され血流に乗って全身を循環します。PETやPEの粒子は血液から検出されており、さらに胎盤、母乳、心臓、脳、腎臓、腸など多臓器で存在が確認されています。

ナノスケールの粒子は、細胞膜を透過してミトコンドリアや核にまで到達する可能性があります。分子レベルでは、細胞膜の脂質二重層に挿入し、膜透過性を変化させることでカルシウムイオンの恒常性を乱すことが指摘されています。また、マクロファージがこれら粒子を貪食しきれない場合、慢性的炎症が誘発されます。これは動脈硬化や自己免疫疾患の病態にも通じるメカニズムです。

さらにMPsは表面に重金属(鉛・カドミウム・水銀)や有機汚染物質を吸着する性質をもち、体内での毒性を増幅させる可能性が示されています。したがって、単独の粒子ではなく「汚染物質複合体」としての影響がより問題なのです。

毒性の実態:酸化ストレスと神経毒性の二重作用

論文では、飲料を介したプラスチック粒子の毒性として、酸化ストレス、DNA損傷、ミトコンドリア障害、免疫異常、神経変性などが報告されています。

特に注目されるのは、ポリスチレンナノ粒子が神経細胞のα-シヌクレイン蓄積を促進し、パーキンソン病様変化を引き起こす可能性があるという知見です。ナノ粒子が脳血液関門を通過しうることは動物実験で確認されており、神経疾患リスクとの関連は今後の研究課題として重要です。

腸管レベルでは、MPs暴露によって腸上皮細胞のタイトジャンクションが破壊され、腸内バリア機能が低下。腸内細菌叢の乱れも誘発されるとされています。炎症性腸疾患患者の糞便中には、健常者より有意に多くのMPsが含まれており、慢性炎症と粒子暴露の関係が示唆されます。

酸化ストレスと免疫異常を介するこれらのメカニズムは、代謝疾患や神経変性疾患、がんリスクにも波及する可能性があります。

検出技術の進展と課題

プラスチック微粒子の分析は、現在でも標準化が十分ではありません。蛍光顕微鏡や走査電子顕微鏡(SEM)、原子間力顕微鏡(AFM)、ラマン分光法、フーリエ変換赤外分光法(FTIR)、質量分析などが用いられています。

中でもラマン分光やFTIRは非破壊で高感度なため、飲料分析の主流技術となりつつあります。しかし、粒径1μm以下の検出には限界があり、ナノプラスチックを正確に測定する技術は未成熟です。近年注目されているマイクロ流体デバイスを用いた検出は、迅速・携帯型であり、現場応用が期待されています。

今後の課題は、国際的に統一された「粒径・形状・濃度測定法」を確立することです。これがなければ、地域間・製品間の比較は不可能であり、健康影響の評価も進みません。

世界的な汚染実態と規制の現状

報告されている飲料中のMPs濃度は、地域や製品によって大きく異なります。

- ボトル水:欧州で150–325個/L、米国で74–241個/L

- 炭酸飲料:中国で50–150個/L

- 牛乳:インドで20–60個/L

- ビール:ドイツで2–79個/L

これらの数値は、環境水と比較しても同等かそれ以上の汚染レベルです。

一方で、規制体制は国や地域で大きく異なります。EUは2024年に飲料水中マイクロプラスチック測定法(EU 2024/1441)を制定し、先行的に監視体制を整備しました。米国では連邦レベルの法制度はなく、カリフォルニア州が独自にSB1422法を導入してモニタリングを義務化しています。日本や中国、オーストラリアでは依然として研究段階にあり、国際的な基準づくりが急務です。

予防と対策

技術的対策としては、ナノ濾過(NF)や逆浸透(RO)膜などの高度濾過技術が効果的で、飲料製造時の微粒子除去に応用されています。また、生分解性・生体適合性をもつポリ乳酸(PLA)やセルロース系素材への転換が進みつつあります。

産業レベルでは、定期的なMP/NP検査を製造工程に組み込むこと、包装材の品質管理を強化することが求められます。消費者レベルでも、高温でのプラスチック容器使用を避ける、ガラスや金属製容器を選ぶなどの行動変容が実践可能です。

さらに、再利用・リサイクルの推進、製品ラベルへの情報開示、教育・啓発活動を通じて「見えない汚染」を可視化することが重要です。飲料メーカー、行政、研究機関、そして消費者が協働してはじめて、この複合的な問題は解決へと向かいます。

限界と今後の展望

本研究の限界として、検出法や粒径基準の不統一、ナノ粒子定量の技術的制約、飲料中濃度と健康影響の因果関係の不明確さが挙げられています。

また、生分解性プラスチックが実際に自然環境下でどのように分解し、どの程度安全なのかという点も未解明です。人体への長期暴露データは存在せず、疫学的研究の蓄積が必要です。

今後は、複合汚染(プラスチック+重金属+微生物)を考慮した毒性評価、体内動態モデルの構築、国際的な法整備が求められます。マイクロ・ナノプラスチック問題は、単なる環境汚染ではなく、「健康リスク」として捉え直す段階に来ています。

おわりに

この論文が教えてくれるのは、プラスチックはもはや「外の問題」ではなく、「体の中の問題」でもあるという現実です。私たちは1日に何リットルもの飲料を摂取します。その積み重ねが数年、数十年となったとき、微細な粒子がどのような影響を及ぼすのか。

今日からできることは、再利用可能な容器を選ぶこと、熱湯をプラスチック容器に注がないこと、そしてこの問題を「科学的に知ること」です。

見えない粒子を意識すること。それが、健康と環境を守る最初の一歩になります。

参考文献

Ma C, Ramachandraiah K, Jiang G. Micro and nano plastics: contaminants in beverages and prevention strategies. Front. Sustain. Food Syst. 2024;8:1491290. doi:10.3389/fsufs.2024.1491290