はじめに:見過ごされがちな二つの血管老化現象

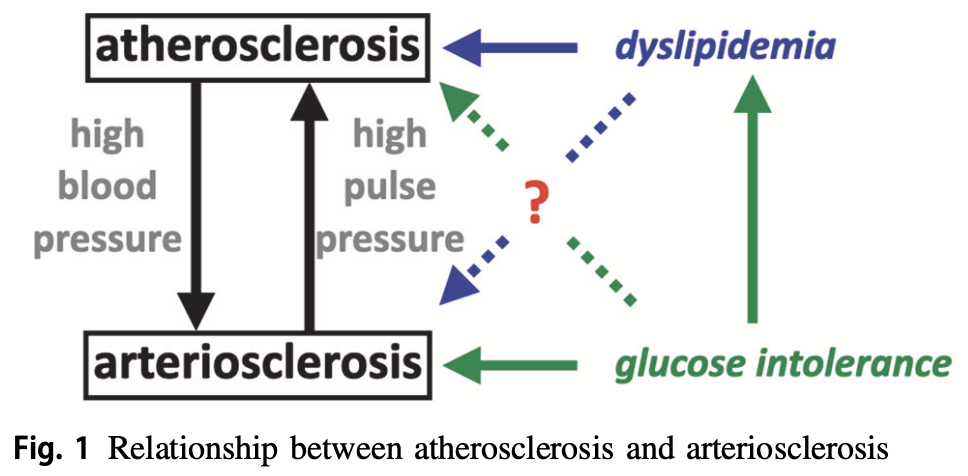

動脈硬化(atherosclerosis)と動脈硬化(arteriosclerosis)は、いずれも加齢や生活習慣により進行する血管病変として知られています。一般的には「動脈硬化」という用語でひとくくりにされがちですが、両者は病態的にも形態的にも異なる現象であり、それぞれが心血管疾患リスクに異なる寄与をします。

ここでは、とりあえず以下の日本語表現とします。

・atherosclerosis:(アテローム性)粥状動脈硬化

・arteriosclerosis:動脈硬化症

本稿では、Murakami氏による2023年の総説「Atherosclerosis and arteriosclerosis」に基づき、この二つの疾患概念を明確に分けながら、それぞれの特徴、診断指標、そして代謝異常との関連について解説します。特に、近年の研究により浮かび上がった「早期血管老化(early vascular aging)」という概念の臨床的意義にも注目して解説を進めます。

atherosclerosis 粥状動脈硬化とarteriosclerosis 動脈硬化症:構造的・機能的違いとは

atherosclerosis 粥状動脈硬化は、中〜大血管の内膜(intima)における脂質沈着とそれに続く慢性炎症反応を中心とする病態です。LDLコレステロールの沈着により泡沫細胞が形成され、やがてプラークが肥厚・破裂することで狭窄や閉塞を引き起こします。冠動脈でこれが生じると、狭心症や心筋梗塞の直接的原因となります。

一方で、arteriosclerosis 動脈硬化症は血管の弾力性の喪失を主軸とする変性性病変です。弾性動脈、特に大動脈では、加齢に伴い弾性線維が断裂し、コラーゲン沈着や石灰化が進行することで、血管の「硬さ(stiffness)」が顕著になります。形態的には、むしろ血管は拡張する傾向があり、これは動脈硬化とは対照的です。

Murakami氏は、arteriosclerosis 動脈硬化症における弾性線維の断裂が、心拍回数の累積(すなわち加齢そのもの)に依存すると指摘しており、病因としての「時間」の重要性を強調しています。

cfPWVとbaPWV:動脈硬直性評価の標準指標

arteriosclerosis 動脈硬化症の評価には、パルス波伝播速度(pulse wave velocity, PWV)が標準的に用いられます。特にcfPWV(carotid-femoral PWV)は中心動脈の硬さを反映する信頼性の高い指標として知られています。一方、baPWV(brachial-ankle PWV)はより簡便で実地臨床向けのスクリーニング指標として普及しています。

興味深いことに、Ohmoriらの研究では、粥状動脈硬化性疾患の既往歴の有無に関わらずcfPWVに有意差は認められなかったと報告されています。これは、arteriosclerosis 動脈硬化症があくまで加齢や機械的ストレスに起因する変化であり、粥状動脈硬化病変とは独立して進行しうることを示唆しています。

早期血管老化(Early Vascular Aging)という新たな視点

Murakami氏は、「早期血管老化(early vascular aging: EVA)」の概念を紹介しています。これは、性・年齢別のcfPWVの95パーセンタイルを超える状態を指し、将来的な心血管イベントリスクの高い人を早期に見つけ出すための指標となります。EVAは、加齢に起因する自然な血管硬化と異なり、病的要因によって「時間が早まる」ことを特徴としています。

Murakami氏らの以前の研究では、先天性心疾患を持つ成人においてEVAの有病率が高く、その決定因子としてLDLコレステロール、トリグリセリド、空腹時血糖、HbA1cが挙げられました。これらの所見は、EVAが代謝異常の蓄積によって惹起されることを示しています。

- LDL-C ≥ 140 mg/dL(オッズ比2.1)

- 空腹時血糖 ≥ 110 mg/dL(オッズ比1.8)

- HbA1c ≥ 6.0%(オッズ比1.9)

脂質異常症と血管硬化症:明確でない関連

一般的には、LDLコレステロールの蓄積が粥状動脈硬化の主因であることはよく知られていますが、arteriosclerosis 動脈硬化症との関係は一様ではありません。

いくつかの研究(Fujiwaraら)は、baPWVと総コレステロールとの間に有意な関連を認めていません。一方で、Wilkinsonらは、LDLコレステロールの上昇が中心血圧やaugmentation indexの上昇と関連すると報告しています。また、Valleeらによる解析では、LDLおよびnon-HDLコレステロールがPWV indexと有意に相関していました。

このような矛盾した報告の背景には、測定部位の違いや解析手法のばらつきが考えられますが、いずれにしても「脂質異常症=血管硬化の進展」と単純に結論づけることはできません。

糖代謝異常とAGEsによる分子機構

arteriosclerosis 動脈硬化症の進展において、Murakami氏は血糖の役割に注目しています。高血糖環境下では、血管壁のコラーゲンとグルコースが非酵素的に反応し、終末糖化産物(AGEs)が形成されます。このAGEsはコラーゲン分子間の架橋を促進し、血管壁の柔軟性を損なう原因となります。

これは単なるHbA1cの上昇にとどまらず、持続的な高血糖暴露が分子レベルで血管硬直性、arteriosclerosis 動脈硬化症を増強することを意味しています。したがって、空腹時血糖値やHbA1cだけでなく、トリグリセリド値もPWVの決定因子となり得るのです。

スタチン治療と動脈硬化の改善:脂質改善を超えた効果

複数のメタ解析(D’Eliaら、Upalaら)により、スタチン療法がPWVの低下に寄与することが報告されています。しかしこの効果は、LDL低下という直接的メカニズムに依らない可能性もあり、抗炎症作用やNO合成の促進といった多面的(pleiotropic)な効果が関与していると考えられています。

これは、arteriosclerosis 動脈硬化症が単に脂質による構造変化ではなく、炎症や酸化ストレスに起因する可逆的要素を持つことを示唆しており、治療介入の希望が持てる所見です。

両病態が交差する高齢者の血管

高齢者では、atherosclerosis 粥状動脈硬化とarteriosclerosis 動脈硬化症がしばしば重複し、病態が複雑化します。高血圧はPWVを上昇させ、脈圧拡大は動脈壁の負荷を増し、結果として動脈硬化性変化を加速させます。

Murakami氏は、「脈圧の拡大(arteriosclerosis 動脈硬化症の特徴)は、atherosclerosis 粥状動脈硬化を促進する」と述べており、病態の境界が時間とともに不明瞭になる現実を浮き彫りにしています。

本論文の新規性と意義

本論文の新規性は、atherosclerosis 粥状動脈硬化とarteriosclerosis 動脈硬化症という類似した用語の混同を明確に整理し、異なる病態として捉える重要性を再提示した点にあります。さらに、EVAという概念を通して、小児・若年層からの評価の必要性を訴えた点が臨床的にも新しい視座を提供しています。

おわりに:血管年齢を意識した介入を明日から

血管の老化は、単に年齢を重ねたことによる「宿命」ではなく、生活習慣や代謝状態の改善によって十分に「抗う」ことができる現象です。血圧、血糖、脂質を日々モニターし、必要に応じて介入を行うこと。それこそが、atherosclerosis 粥状動脈硬化とarteriosclerosis 動脈硬化症、双方の進行を遅らせる鍵になります。

今後はcfPWVやbaPWVのような非侵襲的指標がより一般的に活用され、早期介入のための臨床意思決定を支援することが期待されます。

参考文献

Murakami T. Atherosclerosis and arteriosclerosis. Hypertension Research. 2023;46:1810–1811. https://doi.org/10.1038/s41440-023-01284-0