はじめに

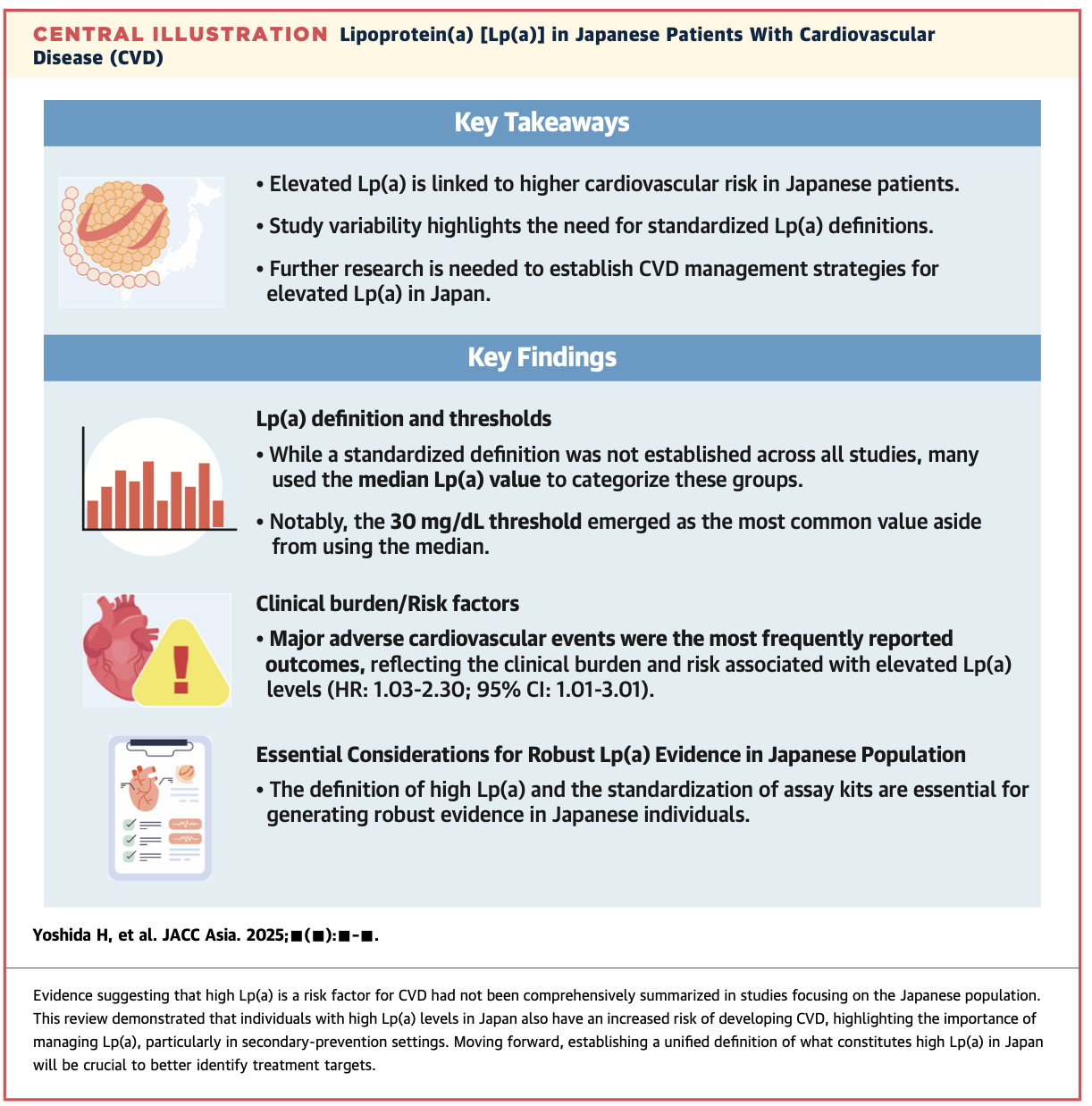

近年、リポ蛋白(a) [Lp(a)] は従来の脂質指標では説明できない心血管リスクを担う独立した因子として注目されています。欧米ではすでに30 mg/dLや50 mg/dLといったカットオフ値が臨床指針に組み込まれつつありますが、日本ではその基準が未だ確立されていません。本稿では、Yoshidaらによる体系的レビュー(2025年)を手掛かりに、日本人心血管疾患(CVD)患者におけるLp(a)の臨床的意義を整理し、分子生物学的背景や今後の課題について考察します。

Lp(a)の分子構造と病態生理

Lp(a)は低比重リポ蛋白(LDL)に類似した粒子であり、アポリポ蛋白B100に加えてアポリポ蛋白(a)がジスルフィド結合で結合しています。この構造上、LDLと同様に動脈壁へ取り込まれる一方で、アポリポ蛋白(a)がプラスミノーゲンに似た構造を持つため、線溶系を阻害し血栓形成に寄与する可能性があります。さらに、酸化ストレスや炎症を誘発することが知られており、アテローム形成と血栓性イベントの双方に関与する「二重リスク因子」として位置づけられます。

レビューの方法と対象

本レビューでは、2003年から2023年に日本で実施された観察研究、介入研究、登録研究を網羅的に検索しました。最終的に56件の研究が抽出され、そのうち26件が日本で広く用いられているLATEX免疫比濁法によるLp(a)測定を使用していました。対象患者の加重平均年齢は68.3歳であり、73.1%が高血圧を合併し、糖尿病も頻度の高い併存症でした。男性比率が高く、喫煙歴を持つ患者は中央値で41.6%でした。

日本人におけるLp(a)レベル

加重平均のLp(a)値は25.4~31.9 mg/dL、中央値は14.0~24.0 mg/dLと報告されています。疾患別には大きな差はありませんでしたが、慢性冠動脈疾患や糖尿病を合併する冠動脈疾患群ではより高値を示す傾向が見られました。欧米でしばしば用いられる30 mg/dLという基準値は、日本の複数の研究でも高リスク群の設定に用いられており、一定の妥当性を持つと考えられます。

高Lp(a)の定義と不一致

26件中17件の研究が患者を高値群と低値群に分類しましたが、カットオフは16.5~47 mg/dLと大きくばらつきました。最も多かった基準は30 mg/dLでしたが、20 mg/dL台を用いた研究もあり、臨床判断に迷いが生じる一因となっています。背景には、測定方法の違い、対象疾患や追跡期間の差異、さらには欧米研究の結果をそのまま引用している点などが影響しています。日本人特有の遺伝的背景(例:欧米で報告されるSNP rs10455872やrs3798220が稀であること)も考慮すると、独自の基準策定が求められます。

高Lp(a)と臨床的アウトカム

25件の研究がLp(a)高値と臨床転帰の関連を解析しました。主要心血管イベント(MACE)は7件で評価され、Lp(a)高値群は有意にリスクが上昇しました。ハザード比は1.03~2.30(95% CI: 1.01–3.01)の範囲であり、中央値が高いほどMACE発症率も上昇し、相関係数は0.85と強い関連が示されました。

死亡リスクについては6件の研究で解析され、全死亡や心臓死のリスクはLp(a)高値群で上昇していました(HR 1.23~4.05)。一部の研究ではカテゴリー解析では有意差が出ず、連続変数として解析した場合に有意となる例もあり、解析方法の選択が結果に影響を与えることが示唆されます。

一方で、急性冠症候群や末梢動脈疾患に関する結果は一貫性に欠けました。これは追跡期間が短い研究が多かったこと、イベント定義が研究間で異なっていたことが原因と考えられます。

臨床応用と実践的視点

本レビューの最大のメッセージは、日本人CVD患者においても高Lp(a)が明らかに独立したリスク因子であるという点です。現時点ではLp(a)を直接下げる承認治療薬は存在せず、臨床現場では「他の修正可能な因子を徹底的に管理する」ことが実践的戦略となります。スタチンや抗血小板薬の使用頻度には群間で差がなかったことからも、Lp(a)高値は既存治療では十分に制御できない「残余リスク」として残ることがわかります。

読者が明日から実践できることとしては、まずLp(a)測定を一度受けてみることが挙げられます。とくに冠動脈疾患や脳卒中の既往がある方、また家族歴に心血管イベントが多い方は測定意義が高いと考えられます。また、数値の解釈に一律の基準はありませんが、30 mg/dLを一つの目安とし、それ以上であれば他のリスク因子管理をより厳格に行うべきです。

limitationと今後の展望

このレビューにはいくつかのlimitationがあります。まず、「高Lp(a)」の定義が統一されていないため、リスク水準を明確に示すことが困難でした。次に、解析の多くは二次予防の患者に限定されており、一次予防への外挿は注意が必要です。さらに、研究デザインの異質性や追跡期間の短さ、アウトカム定義の多様性が結果の不一致につながりました。

今後は日本人集団に適したカットオフ値を設定し、長期追跡と遺伝子多型解析を組み合わせた研究が求められます。また、現在進行中のLp(a)低下を目的とした新規治療薬のRCT結果が、日本人にどのように適応されるかも重要な関心事です。

まとめ

本レビューは、日本人CVD患者においても高Lp(a)が独立した心血管リスク因子であることを体系的に示しました。測定の標準化とリスク基準の統一が急務であり、現段階では他のリスク因子の厳格な管理が最善の対策です。読者が自らの健康管理に活かせる第一歩は、自分のLp(a)値を把握することにあります。今後のエビデンスの蓄積と新規治療の実用化が、この領域の臨床を大きく変えていく可能性があります。

参考文献

Yoshida H, Kroes M, Sakai Y, Takahashi Y, Yamanaka Y, Crawford B, Ako J. Lipoprotein(a) in Japanese Patients With Cardiovascular Disease: A Systematic Review. JACC Asia. 2025;■:■–■. doi:10.1016/j.jacasi.2025.08.017