この論文は、生命を単なる生化学的現象として捉える従来の医学的パラダイムに、量子生物物理学的な視点から決定的な問いを投げかけ、調整医学(Regulatory Medicine)という統合的な医療モデルの科学的基盤を提示しています。

本論文の最も重要な新規性は、人体を「自己組織化する生体電磁気学的実体」として再定義し、その中心に位置する心臓の役割を定量的に明確化した点にあります。従来の医学が物質(生化学)に焦点を当ててきたのに対し、この研究は情報とエネルギー(バイオフィジックス)の次元に、治療介入の可能性を見出しています。

心臓:体内で最も強力な発電機

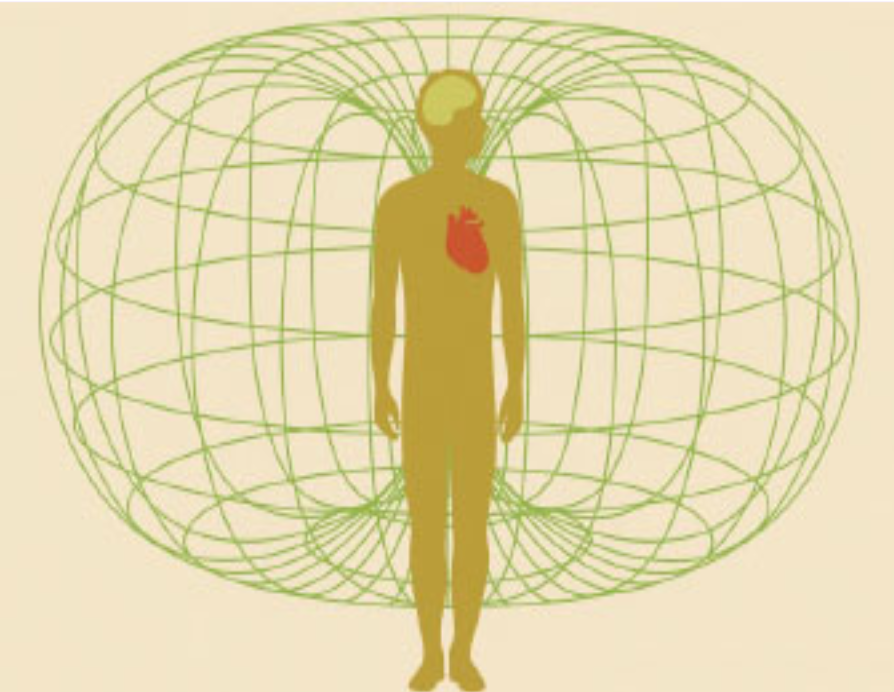

人体の全細胞は、コヒーレントな電磁振動を通じてコミュニケーションを行っています。この電磁場の中心的な発生源が心臓です。

特筆すべきは、心臓が発生させる磁場が、脳の磁場よりも約5,000倍も強力であるという測定結果です。この強力な心臓磁場は、単に身体の物理的境界内にとどまらず、身体から数メートル先まで及ぶことが示されており、トーラスと呼ばれるドーナツ状のエネルギー構造を形成しています。

このトーラス構造は、体内のプロセスを調整するだけでなく、細胞間、さらには個人間のコミュニケーションにも決定的な役割を果たしていると考察されています。心臓は、単なる血液ポンプではなく、全身の生体電磁気的な秩序とコヒーレンス(一貫性)を調整する、中枢的な情報発電機であると位置づけられるのです。

物質の基盤:光子とバイオフォトン理論

量子物理学的な視点から見ると、原子は静的な実体ではなく、振動、力、エネルギー相互作用の動的なシステムです。

原子核とその周りを回る電子の間には、原子の全容積の約99.999%を占める「空虚な空間」が存在しますが、この空間は電磁場、すなわち光子(電磁エネルギーの量子化されたパケット)で満たされています。さらに宇宙全体で見ても、核子(陽子と中性子)の数に対する光子の数の比は、約 9.746×10 8という驚異的な比率であり、物質は本質的に「構造化された光」であるという認識が強まっています。

バイオフォトン研究(フリッツ=アルバート・ポップら)は、全ての生体が生体光子、すなわち極めて微弱ながら高度に組織化された光パルスを放出し、これが細胞間の情報伝達を担っていることを示しています。このバイオフォトンによるコヒーレントな通信は、生化学的反応よりも速く、精密な調節を可能にする「生命のレギュレーションネットワーク」と考えられています。

分子・細胞レベルでの電磁場作用メカニズム

電磁場が生物学的システムに与える影響は、もはやマクロな現象に留まらず、分子生物学的な詳細が明らかになりつつあります。この論文で示される磁気治療の機序は、細胞膜、ミトコンドリア、そして情報伝達分子にまで深く関与しています。

イオンチャネルとカルシウム恒常性の調節

外部から印加されるパルス磁場(PEMF)は、ファラデーの電磁誘導の法則に基づき、電気伝導性の高い生体組織内に誘導電流を発生させます。この誘導電流が、特に神経、筋肉、上皮組織の脱分極を刺激します。

磁場作用の核心は、細胞膜レベルにあります。

- Ca2+(カルシウム)やNa+(ナトリウム)などの電位依存性イオンチャネルが調節され、膜の透過性が増大します。

- これにより、細胞内のカルシウム恒常性が影響を受け、細胞信号伝達や酵素活性が変調されます。

ミトコンドリア機能と酸化ストレス

低周波数PEMFは、細胞膜だけでなくミトコンドリアにも作用します。

- ATP合成の増強:ミトコンドリアの活性を刺激し、ATP(アデノシン三リン酸)の合成を最適化することで、細胞のエネルギー生成を向上させます。

- レドックスバランスの改善:磁場は酸化ストレスを増加させる(電磁スモッグ)こともあれば、逆に調節的に作用することでフリーラジカルの形成を抑制し、抗酸化能を高めることも示唆されています。

- 酵素活性の活性化:チトクロームオキシダーゼなどの酵素連鎖の活性化が挙げられています。

炎症と免疫の調節

臨床的応用において重要なのは、磁場が持つ抗炎症作用と免疫調節作用です。

- 抗炎症作用:プロ炎症性サイトカインTNFα、IL-6の抑制を通じて発揮されます。

- 内分泌調節:メラトニンやコルチゾール軸への影響など、視床下部-下垂体系を調節することが示されています(特に1.2 Hzなどの特定周波数)。

これらの分子メカニズムは、磁気治療が単なる対症療法ではなく、「再統合的な情報伝達」を促す調節的かつ全身的な治療法であることを裏付けています。

環境と生体とのコヒーレンス:自然周波数と電磁スモッグ

人体が健康を維持するためには、内因性の磁場と外因性の自然磁場との間の調和、すなわち「コヒーレンス」が不可欠です。この論文は、生体に不可欠な三つの自然周波数帯域を強調しています。

- シューマン共振(Schumann Resonance):地球の地表と電離層の間で発生する電磁定常波で、最も支配的かつ生物学的に関連性の高い基本周波数は7.8 Hzです(他に14 Hz、20 Hzなど)。これは、脳や自律神経系の固有振動リズムと一致することが知られています。

- 地磁気周波数(Geomagnetic Frequency):地球の地殻の自然磁性から生じる振動で、生体の電磁気的平衡を微妙に調節します。

- 太陽周波数(Solar Frequency):太陽の電磁放射(特に短波・超高周波スペクトル)に含まれる情報コードで、概日リズムや神経内分泌プロセスに影響を与えます。

電磁スモッグ:生物物理学的ストレッサー

しかし、現代のテクノロジーが生み出す人工的な電磁場(電磁スモッグ)は、この自然な調和を深刻に乱す要因です。携帯電話、Wi-Fi、家電などから発生する技術的な電磁場は、多くの場合、インコヒーレント(無秩序で変動的)な周波数パターンを持ち、生体の細胞情報ネットワークに干渉します。

電磁スモッグは、以下の生物物理学的ストレス反応を引き起こす可能性があります。

- 細胞膜イオンチャネルの変調によるカルシウム恒常性の乱れ。

- ミトコンドリアの$\text{ATP}$産生阻害による細胞エネルギーの低下。

- 自律神経系の不均衡(交感神経優位)。

- メラトニン分泌の抑制。

- DNA構造の不安定化。

コンクリートやアスファルトの使用による「地磁気からのデカップリング」もまた、自然な電磁パルス交換を妨げ、生体調節機能の低下を招くと指摘されています。

調整医学への統合と実践的提言

この生体電磁気学的視点は、治療戦略に直接的な影響を与えます。調整医学の目標は、この乱れた電磁気的秩序を回復させ、自己治癒力を再活性化させることです。

調整医学の二本柱:磁気治療とニューラルセラピーの相乗効果

本論文では、磁気治療(MFT)が、特にニューラルセラピーと組み合わせることで相乗的な効果を発揮すると論じています。

- ニューラルセラピー:局所的な注射を通じて自律神経系の干渉野(Störfelder)を解消し、神経的なバランスを回復させます。

- 磁気治療(PMF):生理学的に同調された周波数(例:抗炎症には1.2 Hz、鎮痛には10 Hz)を用い、細胞の振動パターンに共鳴させることで、生体電磁場のレベルから情報を再統合します。Dr. W. Ludwigの概念に基づき、治療装置はシューマン、地磁気、太陽の自然周波数スペクトルを統合し、「改変されていない自然の場」に近い電磁場を生成すべきであるとされています。

この二つのモダリティは、神経(ニューラル)とエネルギー(電磁場)の両側面から調節を行い、複雑な慢性疾患や機能障害に対する統合的なアプローチを提供します。

実践的提言

この高度な知識を、日常生活や臨床に取り入れるための視点をご提案します。

- 電磁スモッグの意識的な管理(デジタルデトックス):特に高周波数帯(MHz-GHz)の技術的電磁場は、慢性的な生物物理学的ストレッサーです。睡眠時など、可能な限りWi-Fiルーターや携帯電話を体から遠ざける、または電源を切る「デジタルデトックス」を定期的に実行し、体の電磁気的環境を保護します。

- 接地療法(アーシング)の再評価:裸足で大地に触れる、あるいは接地マットを使用するなど、地球の自然な地磁気場との直接的なエネルギー交換を再開する機会を意識的に設け、生体調節機能の低下(デカップリング)を防ぐことを検討します。

- 調整医学的診断の検討:慢性的な疲労、自律神経失調、難治性疼痛などの症状がある場合、心拍変動(HRV)解析やバイオスキャンなどの診断システムを用いて、自律神経の不均衡や電磁気的なコヒーレンスの状態を客観的に評価し、ニューラルセラピーや磁気治療といった調節医学のアプローチを治療オプションに加えることを検討します。

論文の限界(Limitation)と今後の展望

本論文は、生体電磁気学的システムの理解を深める上で大きな一歩ですが、いくつかの限界も指摘されています。

- エビデンスの均一性:静的磁場療法に関して、一部の臨床結果(例:ポリオ後疼痛に対する効果)は報告されているものの、他の研究では再現性や統計的有意性が得られていないなど、臨床的エビデンスが一貫していません。

- 標準化の欠如:磁気治療の治療効果は、磁場強度、周波数、パルス波形、および曝露時間に依存しますが、国際的な標準化が未だに不完全であり、これが臨床データの比較可能性を困難にしています。

- 今後の研究の必要性:将来的には、心拍変動(HRV)、細胞内ATPレベル、炎症性指標といった客観的なバイオマーカーを使用し、標準化されたプロトコルを用いた大規模かつ多施設共同の臨床研究が必要不可欠です。

最後に

この研究は、生命現象を「情報とエネルギー」の観点から深く洞察する新たな切り口を提供しており、将来の医療パラダイムの基礎を築くものとして、非常に重要な意義を持っている可能性があります。しかしながら現時点では、臨床応用には慎重さが必要と思われます。

「人体は電磁気的システムである」という視点は、ストレスや環境因子が体調に与える影響を多角的に理解するための「考え方」として非常に有用な可能性があります。その基礎科学的部分は信頼しつつ、臨床的な有効性については、より強固なエビデンスの蓄積を待つ姿勢が賢明と思います。

参考文献

Nazlikul H, Ural Nazlikul F.G., Acarkan T., Bilgin M.D.: Representation of the Human Electromagnetic Field: Depicting the Heart as the Central Generator within a Toroidal Energy Structure. Research Journal of Innovative Studies in Medical and Health Sciences, 2025; 2(2): 12-28. https://doi.org/10.71123/rjismhs.v2.12.25003