中枢神経・脳

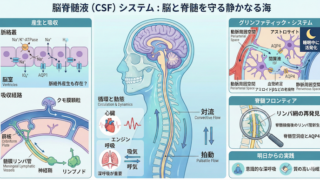

中枢神経・脳 脳脊髄液システムの深淵

はじめに 私たちの頭蓋骨と脊柱の中には、無色透明な液体が絶えず循環し、脳と脊髄を文字通り浮遊させています。脳脊髄液(CSF)と呼ばれるこの液体は、単なる物理的なクッションではありません。それは、中枢神経系(CNS)の恒常性を維持し、代謝廃棄...

中枢神経・脳

中枢神経・脳  中枢神経・脳

中枢神経・脳  中枢神経・脳

中枢神経・脳  中枢神経・脳

中枢神経・脳  中枢神経・脳

中枢神経・脳  中枢神経・脳

中枢神経・脳  中枢神経・脳

中枢神経・脳  中枢神経・脳

中枢神経・脳  Digital Health

Digital Health  中枢神経・脳

中枢神経・脳