はじめに:心の健康とミネラル摂取の新たな接点

うつや不安といった精神疾患は、近年ますます社会的関心が高まっている健康問題です。特に労働世代においては、精神的不調が労働生産性の低下や職場離脱の原因となり、個人のみならず組織や社会全体への影響が懸念されています。日本では労働者の約9%が何らかの精神疾患を経験しており、生産性低下とも関連しています。このような背景から、日本政府は2015年に「ストレスチェック制度」を導入しましたが、予防戦略の開発が依然として求められています。

近年、栄養精神医学の分野では、食事と精神健康の関連性に関する研究が注目を集めています。

こうした背景のもと、食事とメンタルヘルスの関連が多くの疫学研究で取り上げられるようになり、従来の栄養素(n-3系脂肪酸、ビタミンB群など)に加えて、微量ミネラルの役割が注目されています。

本論文は、日本の労働者2089人を対象に、亜鉛、銅、マンガンを含む6つのミネラル摂取量とうつ・不安症状との関連を検討した横断研究であり、これら3つの微量元素の同時摂取の重要性を定量的に示した点で、先行研究にはない独自性を有しています。

研究の概要と解析手法

本研究は、「Eating Habit and Well-Being Study(Eat-Well Study)」の一環として行われ、2013年から2014年にかけて静岡県内の中小製造業勤務の従業員を対象に実施されました。対象者は2,089名(男性1,453名、女性636名)で、抑うつ病歴のある者は除外されています。精神症状の評価には、Kesslerの6項目心理的苦痛尺度(K6)が用いられました。K6は各項目0-4点で評価され、合計スコアが13点以上の場合を「うつ・不安症状あり」と判定しました。このカットオフ値は、DSM-IVに基づく気分・不安障害をスクリーニングするための感度と特異度のバランスが考慮された選択です。

食事調査は、87項目からなる妥当性の検証されたFFQ(食物摂取頻度調査票)により行われ、亜鉛、銅、マンガン、カルシウム、マグネシウム、鉄の6種類のミネラル摂取量を推定し、総エネルギー摂取量で調整した残差モデルを用いて分析しています。

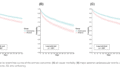

統計解析では、ミネラル摂取量を四分位に分け、ロジスティック回帰モデルにより精神症状との関連を評価しました。年齢と性別で調整したモデル1に加え、喫煙、飲酒、BMI、勤務スケジュール、葉酸、ビタミンC、B6、B12、多価不飽和脂肪酸(PUFA)摂取を調整したモデル2、さらに高血圧、脂質異常症、糖尿病の薬物治療を調整したモデル3で解析しています。

加えて、複数のミネラルが相互に影響しあうことを考慮し、亜鉛・銅・マンガンの摂取を同時に考慮した組み合わせ解析も行われています。

主な結果:亜鉛・銅・マンガンの摂取低下とうつ・不安症状の明確な関連

対象者2089名中、K6スコア13点以上の精神症状を示したのは6.9%でした(男性8.1%、女性4.2%)。この群では、年齢が若く(平均38.6歳 vs 43.7歳)、亜鉛、銅、マンガンの摂取量が有意に少ないことが明らかになりました。以下に各ミネラルについての詳細な分析結果を示します。

- 亜鉛(Zinc)

最低四分位の摂取群では、精神症状のオッズ比(OR)はモデル2で1.91(95%信頼区間: 1.05–3.49)でした。モデル3でもOR=1.66(0.89–3.09)と傾向は維持されました。 - 銅(Copper)

最低摂取群では、OR=2.36(1.23–4.55)であり、モデル3でも有意性を保ち(OR=2.35、1.20–4.62)、銅摂取不足の明確な関連が確認されました。 - マンガン(Manganese)

OR=2.13(1.02–4.43)と統計的に有意な関連がありましたが、モデル3では若干減衰しました(OR=1.98、0.93–4.24)。

さらに、亜鉛・銅・マンガンの摂取を高・低で組み合わせた解析では、亜鉛・銅がともに低い群では、うつ・不安症状のORは3.06(1.41–6.61)にも達しました。これらの結果は、単独の摂取量だけでなく、ミネラル間の相互作用が精神状態に影響を与えている可能性を示唆します。

一方、カルシウム、マグネシウム、鉄の摂取量と抑うつ・不安症状との間には、統計的に有意な関連は認められませんでした。この結果は、特定のミネラルが精神健康に特異的に関与している可能性を示唆しています。

ミネラルとうつの関係:脳内の神経伝達、酸化ストレス緩和、免疫調節

亜鉛、銅、マンガンは、いずれも神経機能や酸化ストレス調節に関与する生理活性金属です。

亜鉛

亜鉛は、うつ病の病態生理において最も研究が進んでいるミネラルです。グルタミン酸作動性、モノアミン作動性、GABA作動性の神経伝達システムすべてに関与しています。神経伝達物質(セロトニン、GABA)やHPA軸、神経新生、免疫応答に関連し、抗うつ作用が報告されています。臨床研究では、うつ病患者の血中亜鉛濃度が低下しており、抗うつ薬との併用補助療法としての有効性も示唆されています。

NMDA受容体の調節を通じて神経可塑性に影響を与え、海馬での神経新生を促進します。また、視床下部-下垂体-副腎(HPA)軸を介したストレス応答の調節にも関与しており、慢性ストレスによる過剰なコルチゾール分泌を抑制する働きがあります。

銅

銅は、セロトニンやノルアドレナリンの代謝を担う酵素の補因子として働きます。銅・亜鉛スーパーオキシドジスムターゼ(Cu/Zn-SOD)の必須成分として、酸化ストレス防御に中心的な役割を果たします。うつ病患者では抗酸化能が低下し、酸化損傷マーカーが上昇していることが知られており、銅不足がこのバランスをさらに崩す可能性があります。また、銅はドーパミンβ-ヒドロキシラーゼの補因子として、ノルアドレナリン合成にも関与しています。

炎症や免疫系とも深く関わり、過剰でも欠乏でも神経機能に悪影響を及ぼします。

マンガン

マンガンは、ミトコンドリアに存在するマンガンスーパーオキシドジスムターゼ(Mn-SOD)の構成成分であり、酸化ストレス防御機構に不可欠です。SODはスーパーオキシドを過酸化水素に変換する酵素で、亜鉛と銅からなるCu/Zn-SODとともに、生体の抗酸化バリアの中心を担います。

ミトコンドリア機能障害はうつ病の病態に関与していると考えられており、マンガン不足がエネルギー代謝と酸化ストレス防御の両面に影響を与える可能性があります。

このように、これら3元素はいずれも脳内の神経伝達、酸化ストレス緩和、免疫調節という、うつ病の病態に関与する複数の経路に関わっており、同時に不足することでリスクが累積的に高まる可能性が示唆されます。

Limitation(限界)

- 因果関係の不明確性:横断研究であるため、精神症状による食欲低下がミネラル摂取低下を招いた可能性を否定できません。

- K6の使用:うつ病の診断基準ではなく、症状のスクリーニングツールであるため、臨床診断とのずれがあります。

- FFQの限界:摂取量は推定値であり、実際の摂取量との乖離がある可能性があります。

- サプリメント使用の情報不足:日本ではサプリ使用率が低いとはいえ、補正されていない要因として残存交絡の可能性があります。

実践的なアドバイス:明日からできること

この研究結果を日常生活に活かすための具体的なアドバイスを提案します。

まず、亜鉛を豊富に含む食品を意識的に摂取しましょう。カキ(特に生ガキ)、牛肉(赤身)、豚レバー、卵黄、ナッツ類(カシューナッツやアーモンド)、全粒穀物などが良い選択です。日本人の平均亜鉛摂取量(7.8mg/日)は推奨量(男性10mg、女性8mg)を下回っているため、意識的な摂取が求められます。

銅は、レバー、貝類(特にするめいか)、ナッツ類(カシューナッツやひまわりの種)、豆類、ココア、全粒穀物に豊富です。銅の推奨量は男性0.9-1.0mg、女性0.7-0.8mgで、この研究の平均摂取量(1.2mg)は一見充足しているように見えますが、個人差や吸収効率を考慮すると不足する可能性があります。

マンガンは、全粒穀物、ナッツ類(特にヘーゼルナッツとピーカンナッツ)、豆類、葉物野菜、茶葉に多く含まれます。マンガンの「目安量」は男性4.0mg、女性3.5mgで、この研究の平均摂取量(3.9mg)と比較しても、特に女性では不足しやすいミネラルと言えます。

これらのミネラルをバランスよく摂取するために、以下のような食事パターンが推奨されます:

- 精製されていない穀物(玄米や全粒粉パン)を選択する

- 1日1回はナッツ類や種実類を摂取する(一握り程度が目安)

- 週に2-3回は魚介類(特に貝類)を食べる

- 毎食野菜を摂り、特に緑色野菜を意識する

- 適量の赤身肉やレバーを摂取する(月2-3回)

サプリメントの使用については注意が必要です。特に亜鉛サプリメントを単独で過剰に摂取すると銅の吸収が阻害される可能性があります。可能な限り食品からバランスよく摂取することが望ましいでしょう。

追記コメント

玄米や未精製穀物を中心とした食事は、栄養価が高い反面、フィチン酸の存在により亜鉛などのミネラル吸収を阻害することが科学的に示されています。通常は問題になりませんが、小児・妊婦・高齢者などミネラル不足になりがちな人たちが、玄米、全粒粉ばかりを主食として摂ると、たとえ亜鉛の摂取量が十分であっても吸収効率が低く、慢性的な亜鉛不足につながる可能性があると思われ、注意が必要です。

まとめ:栄養と精神健康の新たな視点

この研究は、日本の労働者集団において、亜鉛、銅、マンガンの低摂取が抑うつ・不安症状と独立して関連することを示しました。特に亜鉛と銅の同時不足がリスクをより高める可能性は、予防医学的観点から重要です。

現代の食生活では、加工食品の増加や穀物の精製により、これらの微量ミネラルが不足しがちです。精神健康を維持するためには、多様な食品からバランスよく栄養素を摂取することが不可欠です。この研究結果は、心の健康を守るための栄養戦略を考える上で、新たな科学的根拠を提供するものと言えるでしょう。

参考文献

・Nakamura M, Miura A, Nagahata T, Shibata Y, Okada E, Ojima T. Low Zinc, Copper, and Manganese Intake is Associated with Depression and Anxiety Symptoms in the Japanese Working Population: Findings from the Eating Habit and Well-Being Study. Nutrients. 2019 Apr 15;11(4):847. doi:10.3390/nu11040847.

・Brown KH, Wessells KR, Hess SY. Zinc bioavailability from zinc-fortified foods. Int J Vitam Nutr Res. 2007 May;77(3):174-81. doi: 10.1024/0300-9831.77.3.174. PMID: 18214018.