はじめに

近年、非虚血性心筋症の原因として、異常な心室内伝導が注目されています。特に、慢性右室ペーシング(RV pacing ; RVP)、左脚ブロック(Left Bundle Branch Block ; LBBB)、および早期興奮症候群(pre-excitation syndrome)が、心筋症の可逆的な原因として認識されるようになりました。これらの病態は、異常な心室伝導に起因する心筋症であり、適切な診断と治療により左室駆出率(LVEF)や機能クラスの改善が期待できます。

今回のご紹介する論文では、これらの病態を総称して「異常伝導誘発性心筋症(Abnormal Conduction-Induced Cardiomyopathy; ACI-CM)」と提唱しています。

本稿では、これらの異常伝導誘発性心筋症(ACI-CM)のメカニズム、有病率、診断、治療について解説します。

異常伝導誘発性心筋症の定義と分類

異常伝導誘発性心筋症の分類

異常伝導誘発性心筋症は、以下の3つの主要な病態に分類されます。

- 慢性右室ペーシング誘発性心筋症(RVP-CM)

- 左脚ブロック誘発性心筋症(LBBB-CM)

- 早期興奮症候群誘発性心筋症(PE-CM)

これらの病態は、いずれも異常な心室伝導に起因し、心室内の非同期収縮(dyssynchrony)を引き起こすことが共通点です。特に、LBBBパターンの広いQRS幅が特徴的であり、心臓イメージングによって非同期収縮を確認することが重要です。

病態生理と分子メカニズム

異常伝導誘発性心筋症の病態生理は、心室内の非同期収縮が鍵となります。LBBBやRVPによる非同期収縮は、心室壁の一部が収縮している間に他の部分が過伸展される状態を引き起こします。このような機械的ストレスが、分子レベルでの変化を誘発し、心筋の収縮機能を低下させることが示唆されています。

例えば、LBBB患者では、心室中隔の早期収縮(septal flash)と側壁の遅延収縮が観察されます。この非同期収縮は、左室充満の遅延や僧帽弁流入波形の変化を引き起こし、心不全の原因となります。分子レベルでは、非同期収縮により、SERCA2(筋小胞体カルシウムATPアーゼ)やフォスフォランバン(phospholamban)、コネキシン43(connexin43)などの重要なタンパク質の発現が低下することが報告されています。これらの変化は、心筋の収縮機能を低下させ、心不全を進行させる要因となります。

さらに、非同期収縮による機械的ストレスが、心筋線維芽細胞の活性化やサイトカインの放出を引き起こし、心筋の収縮機能をさらに悪化させる可能性も指摘されています。これらの分子メカニズムは、心筋症の進行を理解する上で重要な視点です。

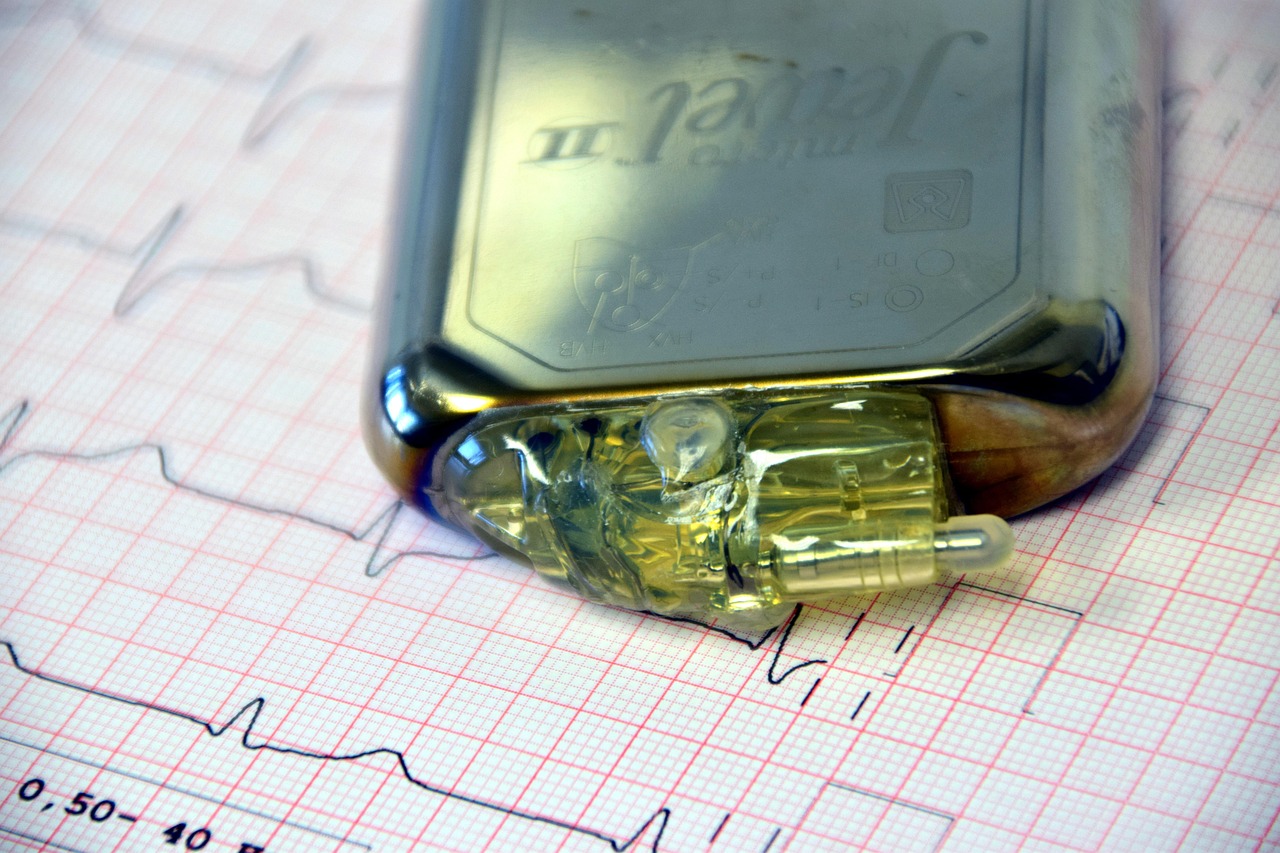

慢性右室ペーシング誘発性心筋症(RVP-CM)

定義と有病率

RVP-CMは、頻回の右室ペーシングに起因する左室収縮機能不全と定義されます。RVP-CMの有病率は、1年から15年の経過観察期間中に12〜20%と推定されています。特に、ペーシング負荷が40%を超える患者では、RVP-CMの発症リスクが高まることが報告されています。

- RVP 20–39% → 発症率 13%

- RVP 40–59% → 発症率 16.7%

- RVP 60–79% → 発症率 26.1%

- RVP 80%以上 → 発症率 19.8%

臨床症状と診断

RVP-CMは、左室収縮機能不全(LVEF <50%)を伴う患者で、右室ペーシング負荷が20%以上の場合に疑われます。診断は、他の可逆的な原因を除外した上で行われます。RVP-CMの診断を確定するためには、右室ペーシングを最小限に抑えることが重要ですが、完全房室ブロックの患者では、心臓再同期療法(CRT)が唯一の治療選択肢となります。

リスク因子

RVP-CMの発症リスク因子として、高頻度の右室ペーシング、ペーシング期間、ペーシング時のQRS幅、および既存の心筋症が挙げられます。特に、QRS幅が165msを超える場合、心不全イベントの長期リスクが高いことが示されています。

左脚ブロック誘発性心筋症(LBBB-CM)

定義と有病率

LBBB-CMは、慢性の左脚ブロックに起因する心筋症であり、CRTにより完全またはほぼ完全な回復が期待できます。LBBBの有病率は一般人口では1%未満ですが、高齢者では5%に達することが報告されています。LBBB-CMの発生率は、LBBB診断後4年以上経過した患者で17〜38%と推定されています。

臨床症状と診断

LBBB-CMは、慢性の左脚ブロックを有する患者で、最近心筋症と診断された場合に疑われます。LBBB-CMの診断は、他の拡張型心筋症と区別することが難しいため、虚血性や浸潤性疾患の除外が重要です。

リスク因子

LBBB-CMのリスク因子として、初期のLVEFが45〜60%、左室収縮末期径(LVESD)が2.9cm以上であることが報告されています。これらの指標は、LBBB-CMの早期マーカーとして有用です。

上記で言及したように、LBBB診断後4年以上経過した患者でLBBB-CMの発生率が上昇してくると考えられます。

早期興奮症候群誘発性心筋症(PE-CM)

定義と有病率

PE-CMは、WPW症候群などの早期興奮症候群(顕性副伝導路)に起因する左室収縮機能不全です。副伝導路を介した異常伝導により、異常な心室興奮と同期不全を引き起こします。特に右側の副伝導路が存在する場合、中隔の異常な収縮、側壁の遅延収縮が生じ、RVPやLBBBと類似した心機能低下をもたらします。

臨床症状と診断

PE-CMの臨床症状は、無症状から心不全症候群、さらには心停止まで多岐にわたります。診断は、持続的な早期興奮を伴い、頻回または持続性の上室性頻拍を除外した上で行われます。

治療

PE-CMの主な治療は、副伝導路のアブレーションです。アブレーション後、左室機能の回復には1〜17ヶ月かかることが報告されています。特に、6歳未満の小児では、重度の左室機能不全が回復しやすいことが示されています。65%の症例で副伝導路アブレーション後に完全回復したとする研究があります。

治療と管理

異常伝導誘発性心筋症の治療は、心室内の非同期収縮を改善することが中心となります。RVP-CMやLBBB-CMでは、CRTが有効であり、特に左脚領域ペーシング(LBBAP)が注目されています。LBBAPは、従来の両心室ペーシング(BiV)に比べて、QRS幅の短縮や左室機能の改善がより顕著であることが報告されています。

PE-CMでは、副伝導路のアブレーションが主な治療法です。アブレーションが遅れる場合や実施できない場合には、抗不整脈薬(フレカイニドなど)が代替治療として考慮されます。

今後の展望と課題

異常伝導誘発性心筋症のメカニズムや治療法については、まだ解明されていない部分が多く、今後の研究が期待されます。特に、分子レベルでのメカニズム解明や、個別化治療の開発が重要な課題です。また、CRTやLBBAPの長期予後に関するデータも不足しており、今後の臨床研究が待たれます。

結論

異常伝導誘発性心筋症は、適切な診断と治療により可逆的な心筋症として管理可能です。特に、高頻度の右室ペーシング、慢性の左脚ブロック、早期興奮症候群を有する患者では、定期的な心機能評価と早期介入が重要です。CRTやLBBAPなどの最新治療を活用することで、左室機能の改善と予後の向上が期待できます。

参考文献

Huizar, J. F., Kaszala, K., Tan, A., Koneru, J., Mankad, P., Kron, J., & Ellenbogen, K. A. (2023). Abnormal Conduction-Induced Cardiomyopathy: JACC Review Topic of the Week. Journal of the American College of Cardiology,