はじめに:心血管疾患予防の新たな視点

2018年にJournal of the American College of Cardiologyに掲載されたFerenceらの研究は、心血管疾患予防における脂質管理の重要性を根本から再考する画期的な論文です。この研究は、単にLDLコレステロール値を下げるという従来のアプローチを超え、累積的な脂質曝露“cumulative exposure to LDL”という概念(仮説)を導入することで、心血管疾患予防のタイミングと戦略に関するパラダイムシフトを提唱しています。

従来の研究が主に中年以降の脂質低下療法に焦点を当てていたのに対し、この研究は「生涯にわたる累積的なLDL曝露」がアテローム性動脈硬化症の進行と心血管イベントリスクを決定するという視点を提示しました。この考え方は、予防医療を「疾患発生後の治療」から「動脈硬化の進行そのものを遅らせる」という根本的に異なるアプローチへと転換させるものです。

脂質とアテローム性動脈硬化症:分子生物学的メカニズム

動脈硬化の発生・進展における脂質の役割は、「response-to-retentionモデル」(保持に対する応答)によって分子レベルで説明されています。

response-to-retentionモデルは、動脈硬化の初期発症メカニズムを説明する有力な仮説の一つです。このモデルは、「アポリポプロテインB(apo B)を含むアテローム形成性リポタンパク(特にLDL)」が血管内皮を通過し、血管壁内に保持されること(retention)が、動脈硬化の出発点であるとするものです。

直径70nm未満のLDLやその他のアポリポ蛋白B(apo B)含有リポ蛋白粒子は内皮バリアを自由に通過し、プロテオグリカンなどの細胞外構造物と相互作用して血管壁に保持されます。

この保持されたリポ蛋白粒子は、複雑な炎症反応を引き起こし、アテローム(粥腫)形成を開始します。時間の経過とともに追加のリポ蛋白粒子が動脈壁に保持されることで、アテロームは次第に大きくなり、より複雑なアテローム性動脈硬化プラークへと成長していきます。

重要なのは、動脈硬化プラークの成長速度が血漿LDLレベルに直接比例するという点です。血管内超音波研究では、プラーク進行速度は絶対的な血漿LDL値に比例することが一貫して示されています。このメカニズムから、個人の総アテローム性動脈硬化プラーク負荷は、循環LDLと他のapo B含有リポ蛋白への累積曝露量にほぼ比例すると考えられます。

累積LDL曝露:心血管リスク評価の新基準

この研究で提唱されている最も革新的な概念は、「累積LDL曝露量」という指標です。これは、年齢にLDL濃度を乗じた値(mg-年)で表され、個人の総アテローム性動脈硬化プラーク負荷を推定する簡便な方法として提案されています。

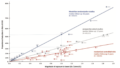

具体的なデータによると、米国における40歳時の心筋梗塞累積発生率(出生から40歳になるまでの間に、心筋梗塞を発症した人の割合)は約1%ですが、より若年では無視できるレベルです。米国の未治療平均LDL-C値が125mg/dlの場合、40歳までに平均5,000mg-年のLDLに曝露される計算になります。このことから、心筋梗塞リスクが測定可能に増加する最小閾値は、約5,000mg-年の累積LDL曝露量と推定されます。

さらに驚くべきは、この累積LDL曝露閾値を超えた後、同じ血漿LDLレベルへの継続的曝露による心筋梗塞リスクが対数直線的(指数関数的)に増加するという発見です。具体的には、5,000mg-年(40歳)で1%、6,250mg-年(50歳)で2%、7,500mg-年(60歳)で4%、8,750mg-年(70歳)で8%、10,000mg-年(80歳)で16%と、10年ごとにリスクが倍増していくパターンが観察されます。

このように、動脈硬化性疾患の発症は、単なる一時的なLDLの上昇ではなく、慢性的・累積的なLDL曝露によって左右されるのです。

脂質レベルの最適化による予防戦略

この研究は、心血管疾患予防を「0次予防(primordial prevention)」と「一次予防(primary prevention)」に再定義しています。

0次予防とは、apo B含有リポ蛋白の「後天的負荷」を予防または最小化することを指します。出生時のLDL-C値は通常40-60mg/dlですが、2歳までに約70mg/dlに上昇し、思春期を通じて110-120mg/dlまで徐々に増加します。この自然経過から、個人の循環LDLおよび他のapo B含有リポ蛋白粒子の濃度の約半分は遺伝的要因、もう半分は食事や生活習慣による後天的要因と推定されます。

一次予防は、臨床的な心血管疾患の証拠がない人々において、より最適な脂質レベルを達成するために脂質を低下させる戦略を指します。心血管イベントのリスクはLDLや他のapo B含有リポ蛋白への累積的な生涯曝露量によって決まるため、脂質を低下させてより最適なレベルに近づける一次予防戦略は、早期成人期に開始すべきだと提案されています。

最適な脂質レベルの再定義

現在、アメリカ心臓協会は理想的な心血管健康の指標として、未治療の総血漿コレステロールレベル<200mg/dlを最適な脂質レベルと定義しています。しかし、この研究はこの閾値には2つの問題点があると指摘しています。

第一に、総コレステロール値200mg/dlは、LDL-C値約120mg/dl、非HDLコレステロール値(すべてのapo B含有リポ蛋白の循環濃度の推定値)150mg/dlに相当します。この閾値では、小児期、思春期、早期成人期に発生するLDLおよび他のapo B含有リポ蛋白の後天的負荷を制限する0次予防の機会を逃してしまいます。

第二に、PESA(Progression of Early Subclinical Atherosclerosis)研究からの最近の証拠によると、総コレステロール値が200mg/dl未満の人々の約50%に非侵襲的画像検査で動脈硬化プラークの証拠が認められます。したがって、最適な脂質レベルを総コレステロール<200mg/dlと定義することは、これらの病変の進行を許容することになりかねません。

さらに、血管内超音波(IVUS)研究では、LDL-Cが70 mg/dL以下で初めてプラークの進行が停止する可能性があることが示唆されています。

この研究では、最適な脂質レベルの新たな閾値として、LDL-C値70mg/dlまたは80mg/dlを提案しています。この提案は、血管内超音波研究(プラーク進行が平均70mg/dlで停止)と累積LDL曝露モデル(LDL-C80mg/dlを生涯維持することで心筋梗塞の発症年齢を40歳から62.5歳に、平均初発年齢を64歳から約100歳に延ばせる可能性)の2つの異なる根拠に基づいています。

予防戦略のタイミングと効果

脂質低下戦略の効果は、その実施時期に大きく依存します。50歳でLDL-Cを120から80mg/dlに低下させると、動脈硬化プラークの進行速度を遅らせ、心血管イベント発生リスクを減らすことができます。しかし、50歳までに6,250mg-年のLDL累積曝露を受けた時点で、その人はすでに大きな動脈硬化プラーク負荷を発症している可能性が高いです。

一方、20歳でLDL-Cを120から80mg/dlに低下させると、これらのプラークがまだ小さく脂質に乏しく、破裂しても急性心血管イベントを引き起こす可能性が低い段階で動脈硬化プラークの進行を遅らせることができ、50歳から開始する同じLDL低下よりもはるかに効果的に心血管イベントリスクを減らせる可能性があります。

メンデル無作為化研究(自然に無作為化された遺伝的変異を利用した研究)によると、長期にわたる低いLDL曝露は、LDLを1mmol/l(約39mg/dl)低下させるごとに心血管イベントの長期リスクを約50%減少させます(OR 0.46, 95% CI 0.41–0.52)。この効果の大きさは、脂質低下療法の無作為化試験で観察された短期曝露の効果(LDL1mmol/l低下あたり約20%のリスク減少)の約3倍(対数リスクスケール上)に相当します。

臨床的実践への応用

健康的な食事の推奨

この研究は、理想的な心血管健康を達成するための具体的な臨床経路を提案しています。その核心は、小児期から始め、生涯を通じて継続する、LDLや他のapo B含有リポ蛋白を減少させることを目的とした健康的な食事の推奨です。

以下のような食事・生活習慣を実行することで、30〜40 mg/dLのLDL-C低下が可能です。

- 飽和脂肪酸(バター、脂身肉、全脂乳製品)を制限する。

- 精製炭水化物(白パン、菓子パン、砂糖入り飲料)を減らす。

- ナッツ、植物ステロール、食物繊維の摂取を増やす。

- 脂質を多価不飽和脂肪酸(魚油、大豆油など)に置き換える。

- プラントベースのタンパク質(豆類、豆腐)を積極的に摂る。

これにより、LDL-C 125 mg/dL → 90 mg/dL程度に下げることができ、累積曝露量を大幅に減らせます。

若年期からの経時的評価

脂質レベルは出生時、2歳、6歳、10歳、14歳、18歳に測定し、apo B含有リポ蛋白の遺伝的負荷と後天的負荷を定量化するとともに、0次予防のためのLDL低下食の成功を評価すべきです。早期成人期に再度脂質レベルを評価し、最適レベルであれば現在の食事を継続、3-5年ごとに脂質レベルを再評価します。

最適閾値を超える脂質レベルの場合、医師は栄養士や他の医療提供者と協力して、各個人にとって最も効果的にapo B含有リポ蛋白を減少させる食事を見つけるために一連のn-of-1試験(個人内比較試験)を実施することを考慮すべきです。

脂質低下療法の追加

食事療法だけでは最適な脂質レベルを維持できない多くの人々にとっては、低用量スタチン(例:アトルバスタチン10-20mg)やエゼチミブなどの脂質低下療法を健康的な食事に追加することが検討されます。この決定は、非侵襲的画像検査による動脈硬化プラークの存在によって情報を得ることができます。

研究の限界と今後の課題

この研究のアプローチにはいくつかの限界があります。まず、累積LDL曝露(mg-年)と実際の動脈硬化プラーク負荷との関係を直接検証する長期縦断研究が不足しています。また、提案されている臨床経路の実践的実施には、医療システムの大幅な再編成と資源配分の変更が必要です。

さらに、生涯にわたる脂質低下療法の安全性、特に非常に低いLDLレベル(<50mg/dl)の長期影響については、まだ完全には解明されていません。最後に、社会経済的要素や健康の社会的決定要因が、提案された予防戦略の実施可能性と効果に与える影響は、この研究では十分に考慮されていません。

結論:心血管予防のパラダイムシフト

Ferenceらの研究は、心血管疾患予防における脂質管理の考え方を根本から変えるものです。LDLや他のapo B含有リポ蛋白が心血管疾患リスクに及ぼす因果的影響は、これらのリポ蛋白への曝露の大きさと累積的期間の両方によって決定されるという洞察は、予防戦略のタイミングと強度に関する新たな視点を提供します。

この研究の最も重要なメッセージは、動脈硬化プラークの進行速度を遅らせるために、できるだけ早期に最適な脂質レベルを達成し、それらのレベルを生涯にわたって維持することが、心血管疾患予防の最も効果的な戦略だということです。このアプローチは、理想的な心血管健康の必要な構成要素であり、アテローム性動脈硬化性心血管疾患を発症する生涯リスクを劇的に減少させる可能性を秘めています。

医療専門家、政策立案者、コミュニティ、そして個人が協力してこの新しいパラダイムを採用すれば、心血管疾患の予防と管理に革命をもたらすことができるでしょう。特に、小児期と思春期における健康的な食習慣の促進は、後天的な脂質負荷を最小限に抑え、将来の心血管リスクを大幅に減少させる可能性があります。

参考文献

Ference BA, Graham I, Tokgozoglu L, Catapano AL. Impact of Lipids on Cardiovascular Health: JACC Health Promotion Series. J Am Coll Cardiol. 2018;72(10):1141-1156. doi:10.1016/j.jacc.2018.06.046