はじめに

近年、インターネットを通じて医師の診断なしに海外から購入されたPDE5(ホスホジエステラーゼ5型)阻害薬の使用が増加しています。この論文は、非処方使用のPDE5阻害薬が死因に関与した可能性のある6症例を詳細に報告し、法医学的・臨床的意義を考察しています。ED(勃起不全)治療薬として広く使用されているシルデナフィル(バイアグラ)、タダラフィル(シアリス)、バルデナフィル(レビトラ)は、心血管疾患を持つ患者では禁忌とされていますが、これらの警告にもかかわらず、非処方使用による死亡事例が依然として確認されています。

背景と研究の重要性

EDは50-70歳の男性の52%、70歳以上の男性では70%以上に影響を与える普遍的な問題です。PDE5阻害薬は過去20年間にわたりEDの第一選択薬として使用されてきましたが、頭痛、潮紅、動悸などの一般的な副作用に加え、重篤な心血管イベント(心室性不整脈、心筋梗塞、心停止など)との時間的関連(temporal association)が報告されています。

この研究は、非処方PDE5阻害薬使用が死因に関与した可能性のある症例に関する系統的な報告です。特に、タダラフィルとバルデナフィルの死後血液濃度が死因に関与した可能性があることを初めて報告しました。さらに、これらの薬物の死後再分布(postmortem redistribution)についても初めて検討しています。

研究方法と技術的革新

研究チームは、2014年から2019年の間に東京医科歯科大学法医学教室で扱った死体検案例で、PDE5阻害薬が血中から検出された17例のうち、PDE5阻害薬の服用が死因に関与した可能性のある6症例を選出しました。検体は左大腿静脈(大腿血)と心臓(心臓血)から採取され、-20℃で保存されました。

分析には、迅速で低コストのマイクロQuEChERS法(島津製作所)を用いたUHPLC-MS/MSシステムが採用されました。この方法は、既存の液体クロマトグラフィー-質量分析法(LC/MS)や固相抽出法に比べ、迅速かつ信頼性の高い結果をもたらします。検量線は0.01-0.2 μg/mLの範囲で良好な直線性(r² > 0.999)を示し、FDAガイドラインの基準を満たしています。

症例報告と分析結果

症例1:50代男性

無治療の高血圧(収縮期血圧160mmHg以上)の既往がある男性が、ホテルで女性の前で自慰行為後に倒れ死亡しました。剖検では心重量430g、冠動脈に重度の狭窄が認められ、シルデナフィル(大腿血0.063 μg/mL)が検出されました。死因は虚血性心疾患による突然の心臓死と判断されました。

症例2:40代男性

ブルガダ症候群の既往がある男性が、ホテルで性交後帰宅中に胸痛を訴え、翌日死亡しました。シルデナフィル(大腿血0.087 μg/mL)が検出され、致死性不整脈による突然の心臓死と診断されました。

症例3:40代男性

心房細動と心不全(駆出率30%)の既往がある男性が、性交後に意識を失い死亡しました。車内から日本国外で購入したタダラフィルが発見され、剖検ではタダラフィル(大腿血0.096 μg/mL)が検出されました。

症例4:60代男性

医師である死者は自己判断で高血圧治療を行いながら、複数のPDE5阻害薬を併用していました。剖検ではタダラフィル(0.198 μg/mL)とバルデナフィル(0.011 μg/mL)が検出され、PDE5阻害薬の併用が死因に関与した可能性が示唆されました。

症例5:70代男性

心房細動の既往がある男性が、飲酒後(血中エタノール濃度1.19 mg/mL)に交通事故で死亡しました。シルデナフィル(0.032 μg/mL)とタダラフィル(0.062 μg/mL)の併用が検出され、意識障害が事故の一因となった可能性があります。

症例6:80代男性

前下行枝に90%狭窄がある男性が、性交後入浴中にめまいを訴え、嘔吐物吸引による窒息で死亡しました。シルデナフィル(大腿血0.067 μg/mL)が検出され、冠動脈狭窄による心機能低下状態での使用が血圧低下を引き起こし、意識障害を誘発した可能性があります。

薬物濃度の解釈と臨床的意義

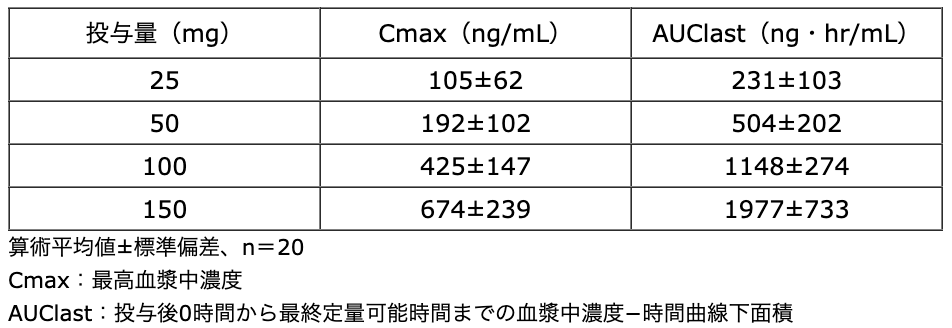

参考までに、健常成人男性におけるシルデナフィル単価投与後の血中濃度(Cmax)は以下の通りです。

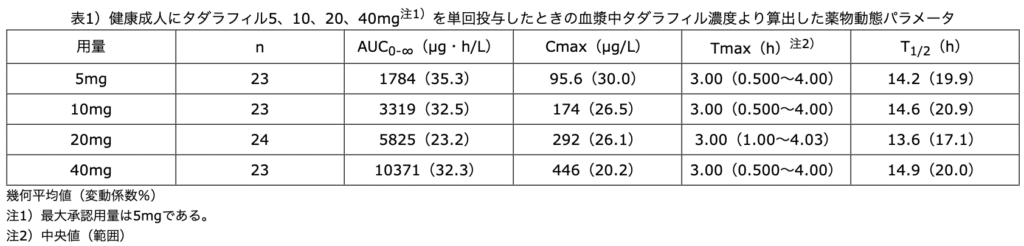

健常日本人成人男性におけるタダラフィル単価投与後の血中濃度(Cmax)は以下の通りです。

シルデナフィルの治療域は0.050-0.500 μg/mL(= 50-500 ng/mL)とされていますが、心血管疾患患者では0.040-0.105 μg/mLといった比較的低濃度でも死亡に関与する可能性が示されました。タダラフィルとバルデナフィルについては明確な治療域や中毒域が確立されていませんが、作用機序から考えて、心血管リスクのある患者では危険性が高まると考えられます。

特に注目すべきは、症例4,5で観察されたPDE5阻害薬の併用例です。PDE5阻害薬は通常、1日1回の単独使用が推奨されており、併用は禁忌とされています。症例4ではタダラフィル(0.198 μg/mL)とバルデナフィル(0.011 μg/mL)が併用されており、相乗効果により心血管系に重大な影響を及ぼした可能性があります。

死後再分布(Postmortem Redistribution)の考察(飛ばして構いません)

死後、人の体では血液が循環しなくなります。その結果、ある臓器に多く蓄積されていた薬物が、死後に周囲の血液中にじわじわと拡散してしまう現象が起こります。これが「死後再分布(Postmortem Redistribution, PMR)」です。心臓の血液(C:central blood)は薬が臓器から移動してきやすく、PMRの影響を受けやすい一方で、大腿静脈血(P:peripheral blood)は体の末梢にあり、比較的PMRの影響を受けにくいのです。そこで、薬の死後再分布の程度を調べるために

・C/P比(=心臓血中濃度 / 大腿血中濃度)

が使われます。

死後再分布は法医学的に重要な現象で、薬物濃度の解釈に影響を与えます。この研究では、シルデナフィルの心臓血/大腿血(C/P)比は0.6-2.7、タダラフィルでは0.3-2、バルデナフィルでは1.3とばらつきがみられました。一般的にC/P比が2-3以上の場合に死後再分布が疑われますが、PDE5阻害薬については明確な基準が確立されていません。

過去の報告ではシルデナフィルのC/P比は1.2とされ、死後再分布は起こりにくいと考えられていましたが、本研究の結果はこれに疑問を投げかけています。

PDE5阻害薬はこの影響をある程度受ける薬で、濃度の高さ=大量服用とは限らないという解釈になります。よって、死後血中濃度の解釈は慎重に、特に大腿血を中心に行う必要があります

今後の研究では、より多くの症例を対象に死後再分布のメカニズムを解明する必要があります。

非処方薬使用のリスクと社会的課題

本研究の6症例すべてで、PDE5阻害薬の処方歴が確認できず、個人輸入された薬物が使用されていました。特に問題なのは、インターネットで購入できる偽造薬の存在です。2009年にはシンガポールで偽造タダラフィルを服用した150人が重症低血糖で入院し、4人が死亡する事例が報告されています。日本でも2019年の調査では、オンラインで購入した「シアリス」のうち、正規品は20%(45中9)のみでした。

これらの偽造薬にはグリベンクラミドなどの他の成分が混入されている可能性があり、心血管疾患の既往がない人にも危険を及ぼします。法医学的調査では、所持されていた薬物の成分分析を死体の薬物分析と同時に行うことが、死因を正確に判定する上で重要です。

研究の限界(Limitations)

本研究にはいくつかの限界があります。まず、症例数が6例と少ないため、統計的な解析が困難です。また、PDE5阻害薬の血中濃度と死亡リスクの明確な相関関係を確立するには、より多くのデータが必要です。死後再分布についても、より系統的な研究が求められます。

さらに、検出された薬物が実際に個人輸入されたものかどうかを確認する手段が限られており、偽造薬の混入の可能性を完全には否定できません。今後の研究では、薬物の成分分析をより詳細に行うことが重要です。

実践的な提言と行動指針

この研究から得られる実践的な教訓は明らかです。医療従事者は以下の点を患者に指導すべきです:

- 心血管リスクの評価:PDE5阻害薬を使用する前に、必ず医師の診断を受け、心血管疾患の有無を確認してください。特に高血圧、心不全、不整脈の既往がある場合は注意が必要です。

- 処方薬の厳守:医師の指示に従い、適切な用量を守ってください。複数のPDE5阻害薬を併用したり、1日の推奨量を超えて使用したりしないでください。

- 個人輸入の危険性:インターネットで購入した薬物、特に海外からの個人輸入品には偽造や成分の不一致のリスクがあります。正規の医療ルートを通じて薬物を入手してください。

- アルコールとの併用注意:アルコールは血管拡張作用があり、PDE5阻害薬との併用で血圧低下や意識障害を引き起こす可能性があります。

- 副作用の認識:胸痛、めまい、意識障害などの症状が現れた場合は、直ちに使用を中止し、医療機関を受診してください。

結論

この研究は、非処方のPDE5阻害薬使用が性活動関連死に関与する可能性を初めて系統的に示しました。特に心血管疾患の既往がある患者では、治療域内の濃度でも死亡リスクが高まる可能性が示唆されています。インターネットを通じた個人輸入の増加に伴い、偽造薬や不適切な使用による危険性が高まっています。

法医学的には、PDE5阻害薬の死後血液濃度と死後再分布に関するデータベースを構築することが、今後の死因究明に役立ちます。臨床的には、医療従事者と一般市民に対する適切なリスク教育が不可欠です。この研究は、PDE5阻害薬の安全な使用に向けた重要な一歩と言えるでしょう。

個人的な感想

これらの症例は、PDE5阻害薬の血中濃度は高くないということは「治療域内の濃度でも死亡リスクが高まる可能性」以外に、「死因はPDE5阻害薬と関係なかった可能性」も十分あり得ると考えます。PDE5阻害薬を正規に購入して正しく使用することは重要であることは間違いなく、また基礎疾患がある人においてはPDE5阻害薬使用に関しては主治医とよく相談することがさらに重要かと思います。

参考文献

Nagasawa, S., Saka, K., Yamagishi, Y., Yajima, D., Chiba, F., Yamaguchi, R., Torimitsu, S., & Iwase, H. (2021). Association between sexual activity-related death and non-prescription use of phosphodiesterase type 5 inhibitors. Legal Medicine, 48, 101815. https://doi.org/10.1016/j.legalmed.2020.101815