序論

スタチンは心血管疾患予防において最も広く処方されている薬剤であり、世界規模で数億人が服用しています。一般的には安全性が高く、副作用は軽度の筋肉痛や筋力低下にとどまる場合が多いです。しかし、その極めて稀な副作用として、自己免疫性壊死性ミオパチー(statin-associated autoimmune myopathy, SAAM)が存在します。本症は、スタチン中止後も進行する筋力低下を特徴とし、免疫抑制療法を必要とする点で、通常のスタチン関連筋障害とは異なる独立した疾患単位として注目されています。

この疾患は、抗HMG-CoA還元酵素抗体(anti-HMGCR抗体)の存在により特徴づけられ、病態機序には遺伝的素因とスタチンによる分子レベルでの代謝変化が関与すると考えられています。本稿では、2016年発表と少し前のものになりますがMammenによるNEJM掲載のレビュー論文「Statin-Associated Autoimmune Myopathy」をもとにこの疾患の臨床像、診断、病態機構、治療、そして臨床応用可能性について解説します。

疫学と臨床的特徴

SAAMは非常に稀であり、発症頻度はスタチン使用者10万人あたり2~3例と推定されています。発症時期は多様で、スタチン開始直後に生じることもあれば、数年間問題なく服用した後に突然発症することもあります。

症状の中心は対称性の近位筋筋力低下であり、椅子から立ち上がる、階段を昇る、物を持ち上げるといった動作が困難になります。一般的には軽度から中等度の筋力低下にとどまりますが、重症例も存在します。特徴的なのは、スタチン中止後も症状が改善せず、むしろ進行する点です。また、一部の患者では関節痛や皮疹を伴うことがあります。

診断の要点

診断は臨床所見、血液検査、電気生理学的検査、画像検査、筋生検、自己抗体検査を組み合わせて行われます。

- 血清CK値はほぼ全例で上昇し、90%以上の症例で2000 IU/L超に達します(正常上限150 IU/Lの10倍以上)。

- 電気生理学検査では活動性ミオパチー所見を示し、MRIでは筋浮腫が確認されます。

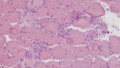

- 筋生検では、壊死と再生を主体とし、浸潤細胞はマクロファージが主体です。小数のCD4⁺/CD8⁺T細胞や形質様樹状細胞も認められ、MHCクラスIのびまん性発現が特徴です。

- 特筆すべきは抗HMGCR抗体であり、スタチン関連自己免疫性ミオパチーに高頻度に認められます。ある研究では、50歳以上で抗体陽性の患者の92%がスタチンを服用していました。この抗体は通常の一過性のスタチン関連筋障害では検出されず、診断的価値が高いことが示されています。

ただし、偽陽性率は約0.7%とされ、抗体検査はCK高値や臨床症状を伴う症例に限定して行うべきです。

病態生理 ― 分子生物学的視点

SAAMの病態機構は完全には解明されていませんが、複数の観察事実が仮説を支持しています。

- 遺伝的背景

HLA-DRB1*11:01アレルが強く関連しており、白人ではオッズ比25、黒人では57と非常に高いリスクを示します。このことから、免疫応答の素因が存在することが分かります。 - 抗原の過剰発現

HMG-CoA還元酵素は通常筋細胞で低発現ですが、スタチン投与により発現が著増します。さらに、筋再生過程にある細胞ではこの酵素が高発現しており、免疫寛容が破綻しやすい環境が形成されます。 - 自己抗体の役割

抗HMGCR抗体はCK値や筋力低下と相関しており、病態に関与している可能性があります。補体膜侵襲複合体が非壊死筋細胞膜に認められることから、抗体が直接的に障害を引き起こす可能性が示唆されています。ただし、標的抗原が細胞膜に存在しないことから、交差抗原や二次的な免疫機構の関与も想定されています。

治療戦略

治療方針は症状の重症度によって異なります。

- 軽症例ではスタチン中止後に自然改善する例もあり、経過観察が可能です。

- 中等症以上では免疫抑制療法が必要です。初期治療はプレドニゾン1 mg/kg/日が基本であり、多くの場合、メトトレキサートやアザチオプリン、ミコフェノール酸モフェチルを併用します。

- 重症例や治療抵抗例では、免疫グロブリン静注(IVIG)やリツキシマブを追加します。報告例の約半数で三剤併用(含IVIG)が行われています。

- 一部患者では筋力は回復してもCK高値が持続する場合があり、この際の治療強化の必要性については議論が残っています。

臨床的には、スタチンを中止しても改善しない筋力低下を見た場合に、早期に抗HMGCR抗体を測定し、陽性であれば迅速に免疫抑制療法を開始することが患者の予後改善に直結します。

臨床応用の意義

この知見の最大の臨床的意義は、スタチン関連筋症の中で、免疫抑制を要する稀だが独立した疾患単位を特定できるようになった点です。通常のスタチン副作用では中止のみで回復する一方、SAAMは治療介入なしでは進行性となるため、鑑別診断は極めて重要です。

また、抗HMGCR抗体の導入により、診断精度が飛躍的に高まりました。これにより、不要なスタチン中止を避けつつ、本当に免疫療法が必要な患者を特定できる可能性が広がっています。

本研究の新規性

本論文の新規性は、従来「スタチン筋症」として一括りにされていた病態の中に、自己免疫機序による壊死性ミオパチーという独立した臨床エンティティを明確に提示した点にあります。さらに、抗HMGCR抗体の同定によって診断精度が大きく向上し、免疫学的背景や遺伝的素因(HLA-DRB1*11:01)の関与が示されたことも大きな進歩です。

Limitation

- 発症が稀であるため、大規模前向き臨床試験が存在せず、治療方針は症例報告や小規模後ろ向き研究に依存しています。

- 抗体検査には偽陽性が存在し、CK高値や臨床症状との組み合わせが必須です。

- 抗HMGCR抗体がどのように筋障害を引き起こすかは未解明であり、交差抗原や補体系の関与が推測されるにとどまっています。

- 免疫抑制療法の選択・投与期間には標準化がなく、個別の臨床判断に依存しています。

結論

スタチン関連自己免疫性ミオパチーは、極めて稀ながら臨床的に重要な疾患です。スタチン中止後も進行する筋力低下とCK高値が持続する場合、本疾患を疑うことが不可欠です。抗HMGCR抗体の測定は診断の決め手となり、陽性であれば免疫抑制療法を速やかに開始するべきです。適切な治療により、多くの患者で筋力回復が期待できるため、早期認識と介入が鍵となります。

参考文献

Mammen AL. Statin-Associated Autoimmune Myopathy. N Engl J Med. 2016;374(7):664–669. doi:10.1056/NEJMra1515161