はじめに

壊死性自己免疫性ミオパチー(necrotizing autoimmune myopathy: NAM)は、近年注目を集める自己免疫性筋疾患の一つです。筋生検において著明な筋線維壊死と再生がみられる一方で、炎症細胞浸潤がほとんど認められない点が特徴です。従来の多発性筋炎や皮膚筋炎と異なる病態であり、自己抗体や薬剤、特にスタチンとの関連が強調されています。本論文は、Mayo Clinicで診断された63例のNAM患者を対象とし、その臨床像・血清学的特徴・治療成績を包括的に検討した貴重な後方視的研究です。

患者背景と疾患分類

対象となった63例のうち、特発性が32例(51%)と最多で、次いでスタチン関連22例(35%)、傍腫瘍性6例(10%)、結合組織病関連3例(5%)でした。発症年齢の中央値は62歳(範囲31–84歳)で、男女比はほぼ同等でした。ただし特発性群は有意に若年(中央値51歳)であり、スタチン関連や腫瘍関連群は高齢発症が多い傾向がありました。

症状の発現から受診までの期間は中央値3か月と比較的短く、進行性で急速に日常生活に支障を来す病態であることが示されました。

臨床症状の特徴

患者の半数以上(51%)が重度の筋力低下(MRC<3/5)を呈し、下肢優位(73%)に障害がみられました。遠位筋の障害も41%に認められ、足背屈や指伸展が困難になる例が目立ちました。嚥下障害は35%、呼吸困難は37%に出現し、生命予後に直結する臨床症状であることが示唆されました。また、体重減少は29%にみられ、全身性の消耗性疾患としての側面も確認されました。

合併症としては、呼吸筋障害による拘束性換気障害が32%、心電図異常が22%、心エコーでの拡張障害が61%と高率に認められ、筋疾患にとどまらず多臓器に影響を及ぼす病態であることが明らかになりました。特に、睡眠時無呼吸に関連した酸素飽和度低下が47%にみられた点は、臨床管理上の注意点といえます。

自己抗体と分子学的視点

NAMの大きな特徴は自己抗体との関連です。今回の研究では、SRP-IgG陽性が24%、HMGCR-IgG陽性が34%に検出されました。HMGCRはコレステロール合成の律速酵素であり、スタチンの標的酵素です。そのためスタチン使用歴とHMGCR-IgGの存在は密接に関連しており、実際にHMGCR-IgG陽性例の71%はスタチン使用歴を有していました。しかし注目すべきは、スタチン未使用者でもHMGCR-IgGが検出された例が存在する点で、自己免疫反応が薬剤曝露に依存せず生じ得ることを示しています。

一方、SRP(signal recognition particle)は小胞体でのタンパク質合成・輸送に関与する複合体であり、抗SRP抗体陽性例は若年発症例に多く、顔面筋の障害が特徴的でした。抗体陽性の有無は重症度や予後と明確に相関しませんでしたが、病型分類や臨床像把握には有用です。

電気生理学的および病理学的特徴

全例でEMGに線維自発電位が認められ、特にスタチン関連群ではミオトニック放電が高頻度に観察されました(p<0.001)。この所見はスタチン関連NAMを示唆する診断的手がかりとなり得ます。

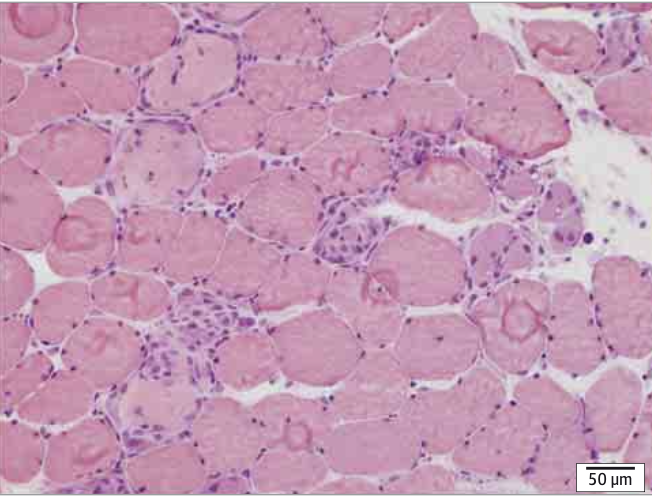

筋生検では全例に壊死と再生が確認され、22%に軽度の炎症浸潤がみられました。ただし多発性筋炎と異なり、非壊死線維への炎症細胞侵入は認められず、病態が「壊死中心」であることが再確認されました。病理学的にはマクロファージの浸潤が主体であり、獲得免疫よりも自然免疫系の関与が大きい可能性が指摘されます。

治療戦略と臨床転帰

治療は全例で免疫療法が行われましたが、プレドニゾロン単独で十分に抑制できた症例はごく少数でした。90%が2剤以上の併用を必要とし、半数以上は3剤を要しました。主な併用薬はIVIG、ミコフェノール酸モフェチル、メトトレキサート、アザチオプリンでした。

治療開始から6か月で、IVIGを含む併用療法を受けた群はより高率に改善を示しました(p=0.047)。最終追跡では、著明改善または寛解は17例、中等度改善8例、軽度改善5例にとどまりました。再発は55%に認められ、免疫療法の減量・中止が契機となっていました。最終的に免疫療法を中止できたのは1例のみであり、長期的な治療継続の必要性が強調されます。

予後良好因子としては、男性(OR 6.3)、発症3か月以内の多剤併用(OR 15.3)が挙げられました。これらの知見は、早期かつ積極的な治療介入が長期予後を左右することを示唆しています。

臨床的意義と実践的示唆

この研究から得られる最大の教訓は、NAMを「ステロイド単独では制御困難な疾患」と認識し、初期からIVIGや免疫抑制薬を組み合わせる必要があるという点です。特にスタチン使用歴を持ち、進行性の筋力低下と高CK血症を示す患者では、早期にHMGCR抗体の測定を行い、迅速に免疫療法を導入すべきです。

さらに、呼吸・心臓の合併症が高頻度であることから、治療初期に呼吸機能検査、心電図、心エコーを施行することが推奨されます。睡眠時無呼吸や拡張障害の存在は、患者のQOLや生命予後に直結するため、臨床管理に必須です。

限界と今後の展望

本研究は後方視的解析であり、治療方針が統一されていない点、機能評価が十分でない点、サンプルサイズが限られている点が課題です。今後は前向き研究により、抗体サブタイプ別の治療反応性や最適な治療レジメンの確立が期待されます。

まとめ

壊死性自己免疫性ミオパチーは、急速に進行し重度の筋力低下や嚥下障害、呼吸不全をきたす重篤な疾患です。スタチンは最も一般的な関連因子であり、HMGCR抗体陽性例が多く認められました。治療にはステロイド単独では不十分であり、IVIGや免疫抑制薬の併用が必要です。再発率も高く、長期的な管理が不可欠です。臨床現場では、スタチン関連筋障害を疑った場合に速やかに自己抗体検査と免疫療法を導入することが、患者の予後改善に直結します。

参考文献

Kassardjian CD, Lennon VA, Alfugham NB, Mahler M, Milone M. Clinical Features and Treatment Outcomes of Necrotizing Autoimmune Myopathy. JAMA Neurol. 2015;72(9):996-1003. doi:10.1001/jamaneurol.2015.1207