健康と所得の間には、思いのほか深い関係があります。とりわけ絶対的な貧困ではなく、他人との比較により感じる「相対的な剥奪感」が、どのように死亡リスクに影響を与えるかを検証したこの研究は、私たちが見落としがちな「価値観の優先順位」が、実は生死に関わる可能性を示唆しています。

本稿では、2020年に発表された日本人対象の大規模縦断研究を基に、相対的所得剥奪、価値観の優先順位(仕事、社会的関与、自己成長)、そして死亡率との関連を、統計的・社会心理的・実践的観点から多面的に解説していきます。

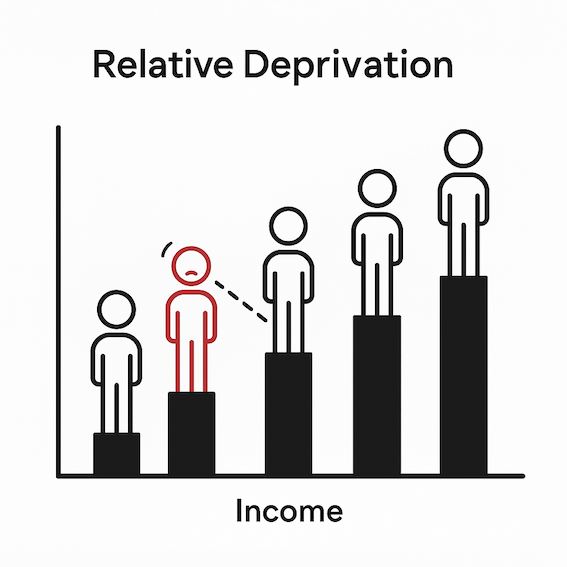

所得格差の“感じ方”が健康を左右する

一般的に、所得が高いほど健康である傾向が知られています。しかしこの研究では、絶対的な所得水準よりも、「自分より豊かな人がどれだけ存在するか」という主観的な剥奪感、すなわち相対的剥奪(relative deprivation, RD)こそが、健康に深く影響していることが示されました。

研究では、相対的剥奪を以下の2つの指標で測定しています。

- Yitzhaki Index(YI):自分より所得の高い人との所得格差の平均値

→イツザキ係数 - Income Rank(IR):比較集団内における自分の所得順位(0〜1)

例えば、YIが1標準偏差(約85万円)上昇するごとに、死亡リスクは22%(HR=1.22, 95% CI=1.08–1.38)増加しました。また、IRが1SD(約0.29ランク)減少することも18%の死亡リスク増加(HR=1.18, 95% CI=1.03–1.35)に結びついていました。

このように、客観的な所得水準よりも、社会階層内での相対的な位置や周囲との比較が、健康状態を大きく左右することが明らかになりました。

研究対象と研究方法 ― Komo-Iseコホートを用いた長期縦断解析

本研究は、群馬県の2地域(渋川市(旧子持村)および伊勢崎市中心部)に居住する40〜69歳の住民を対象とした、Komo-Ise Studyという大規模縦断研究データを用いて行われました。この研究は1993年に開始され、2011年まで追跡されています。

1993年の初回調査では、地域住民基本台帳をもとに11,565人に質問票が配布され、91.6%という非常に高い回答率で回収されました。その後、2000年に実施された第2回調査(追跡調査)には、対象者のうち88.5%にあたる9,650人が回答。この中から、住所不明や登録情報が取得できなかった者を除いた最終的な解析対象者は9,533人(男性4,475人、女性5,058人)でした。

死亡情報は地方自治体の住民票台帳から取得され、2000年から2011年までの11年間で1,168名の死亡が確認されています。

相対的剥奪の測定

- YI(Yitzhaki Index)は、同一の比較集団(性別・年齢・地域・職業・学歴などで定義)内で、自分よりも高所得者との所得格差の平均値を算出。

- IR(Income Rank)は、同集団内での所得の相対的な順位(0〜1)を示す。

この2つの指標は、それぞれ「格差の大きさ」と「社会的順位」を捉えるものであり、異なる視点から相対的剥奪を捉えています。

価値観の優先順位の評価

2000年の第2回追跡調査で「年を重ねるにつれ、人生でどの要素が重要だと思いますか」という質問に対し、「仕事」「家族」「友人」「グループ活動」「自己成長」の各項目について、「非常に重要」と回答したものに基づき、以下の3群に分類されました。

- 社会的関与/自己成長のみを重視(仕事は重視しない)

- 仕事と社会的関与/自己成長の両方を重視

- 仕事のみ重視

この「価値観の優先度」が、相対的剥奪と死亡リスクとの関連にどのような修飾効果を持つかが、本研究の中心的テーマです。

統計解析手法

- Cox比例ハザードモデルで死亡率との関連を評価。

- 多重代入法(multiple imputation)により欠損値を補完。

- 交絡因子(年齢、性別、婚姻状況、学歴、職業、健康行動、既往歴など)をすべて調整。

- YIまたはIR × 性別 × 価値観の優先順位の三者交互作用(3-way interaction)をモデルに組み込み、性差と価値観の影響を検証。

このように、本研究は社会疫学的観点から、所得格差・心理的ストレス・個人の価値観という複数の変数を統合的に分析した、非常に精緻な設計がなされています。

結果:相対的所得剥奪と死亡率の関連

分析の結果、YIが1標準偏差(約85万円)増加するごとに、全死因死亡率のハザード比(HR)が1.22(95%信頼区間1.08-1.38)上昇しました。

同様に、IRが1標準偏差(0.29)低下するごとにHRが1.18(1.03-1.35)上昇しました。これらの関連は、絶対所得や社会人口学的要因を調整後も有意であり、相対的剥奪が絶対的な所得水準とは独立して健康に影響を与えることが示されました。

大事なところなので強調します「相対的剥奪が絶対的な所得水準とは独立して健康に影響を与える」

この研究では、統計モデルにおいて絶対的な世帯調整後所得を交絡因子として調整済みです。つまり、

同じ絶対所得レベルでも、周囲との比較によって剥奪感を強く持つ人は、持たない人よりも死亡リスクが高くなる

ということが示されています。

実際に以下のような分析が行われています:

- 所得そのものを含んだ上で、Yitzhaki Index(YI)やIncome Rank(IR)が有意に死亡率と関連

- 例えば、YIが1SD(約85万円)上がると死亡率は22%上昇(HR=1.22)

- この効果は、絶対所得の高低とは独立して観察されました

つまり、この研究は「お金が少ないから寿命が縮まる」のではなく、

「自分より豊かな人が多いと感じてしまう」こと自体が、健康に害を及ぼすことを強調しています。

価値観の優先順位が死亡リスクを変える ― 特に女性で顕著

また、相対的剥奪と死亡率の関連において、女性の価値観の優先順位による明確な修飾効果が見られました。

- 「仕事のみ」を重視する女性では、YIが高いほど死亡リスクが大幅に上昇(HR=2.66, 95% CI=1.23–5.77)。

- 一方で、「社会的関与/自己成長」を重視する女性では、そのような関連は見られませんでした。

- 男性では、このような価値観の優先順位との交互作用は統計的に有意ではありませんでした。

これは、女性が仕事中心の価値観に偏った場合、比較によるストレスの影響をより強く受けやすい可能性を示唆しています。

一方、男性では生活優先順位による明確な調整効果は認められませんでした。この性差について、研究者は以下のような解釈を推定しています:

- 日本の女性の労働市場への参入が近年急増したこと

- 女性の方が外見や社会的イメージにより敏感である可能性

- 伝統的に男性の仕事中心のライフスタイルがより社会的に容認されてきたこと

心理・生理・社会的メカニズム

相対的剥奪が健康に与える影響は、以下の多面的なメカニズムを通じて説明されます。

- HPA軸の慢性活性化:社会的比較によるストレスが、視床下部-下垂体-副腎系を刺激し、コルチゾールの過剰分泌を招くことで、免疫抑制や内臓脂肪の蓄積が起こります。

- 炎症性サイトカインの上昇:IL-6やCRPなどの慢性炎症マーカーが増加し、動脈硬化や糖尿病のリスクが高まります。

- 健康行動の阻害:比較ストレスを埋めるために喫煙・飲酒・ジャンクフードへの依存が生じやすくなり、生活習慣病の原因となります。

明日から実践できる3つの知見

- 価値観の再定義

仕事だけに価値を置かず、家族・友人・地域とのつながりや内面的な成長に意識を向けることが、ストレスから身を守るバリアになります。 - 社会的ネットワークの強化

小さなことで構いません。友人との定期的な会話、地域の活動への参加、家族と過ごす時間を意識的に作りましょう。 - 比較から解放される習慣を持つ

日記を書く、自分の成長にフォーカスする、SNSの使用時間を減らすなど、他者との比較に振り回されない環境を意図的に整えることが有効です。

特に女性にとっては、仕事一辺倒のライフスタイルが健康リスクを高める可能性があるため、ワークライフバランスを意識した生活設計が重要です。

限界と今後の展望

- 参照グループの定義が研究者によって行われ、参加者自身が誰と比較しているかは不明

- 生活優先順位はベースラインのみの測定で、時間とともに変化する可能性がある

- 仕事のみを重視するグループのサンプルサイズが小さい(男性60人、女性45人)

- 群馬県の2地域に限定されたデータで、日本の他の地域や文化圏への一般化には注意が必要

- 相対的剥奪の主観的評価ではなく、客観的指標のみを使用している

しかし、これらの限界を踏まえても、「相対的剥奪 × 価値観 × 性別」の三重構造に注目したこの研究は、現代社会における健康格差の理解に新たな地平をもたらしています。

結論

この研究は、相対的所得剥奪が全死因死亡率の上昇と関連していること、特に女性ではこの関連が生活の優先順位によって調整されることを明らかにしました。物質的な成功のみを追求するのではなく、社会的つながりや個人の成長にも価値を置くことが、相対的剥奪の健康への悪影響を緩和する可能性を示しています。

現代社会では所得格差が拡大する中で、個人の幸福と健康を考える上で、単なる経済的豊かさだけでなく、人間関係や自己実現といった非物質的な価値観の重要性を再認識する必要があります。

参考文献

Gero, K., Miyawaki, A., & Kawachi, I. (2020). Relative Income Deprivation and All-Cause Mortality in Japan: Do Life Priorities Matter? Annals of Behavioral Medicine, 54(9), 665–679. https://doi.org/10.1093/abm/kaaa010