序論

血圧の上昇は単に「数値の異常」ではありません。そこには血管レベルでの機能的・構造的変化が反映されており、その病態を見極めることは予防や治療戦略を考えるうえで決定的に重要です。若年から中年にかけては拡張期血圧の上昇が目立ち、高齢になると収縮期高血圧と拡張期の低下が特徴的となります。この違いは、末梢の抵抗血管と近位大動脈という二つの血管区画の変化に起因します。さらに重要なのは、若年期に見られる拡張期高血圧には、可逆的な「機能的要因」と、慢性化に伴う「構造的要因」の双方が関与しているという点です。

若年〜中年期:拡張期高血圧の二つの顔

機能的要因:小動脈スパスム様収縮

高血圧の初期段階では、末梢小動脈が過剰に収縮し、血管トーンが上昇することが多く観察されます。背景には交感神経系の亢進、レニン・アンジオテンシン系の活性化、内皮機能不全(NOの減少やエンドセリン増加)などがあります。これらは「可逆的な機能的収縮」として位置付けられ、降圧薬や交感神経遮断薬を投与すると比較的短期間で改善することが確認されています。この段階の拡張期高血圧は、いわば「スパスム様」の病態といえます。

構造的要因:中膜肥厚とリモデリング

しかし、高血圧が持続すると血管壁には恒常的なストレスが加わり、平滑筋細胞の肥大や増殖、細胞外基質(コラーゲンなど)沈着が進みます。これにより細動脈レベルで血管中膜が肥厚し、内腔径が狭くなる「リモデリング」が起こります。臨床研究では、高血圧患者の小動脈を生検で観察すると、健常者に比べ明らかにmedia-to-lumen ratioが上昇していることが示されています。つまり、拡張期高血圧は最初は機能的収縮に由来していても、慢性化すれば必ず構造的変化を伴うようになるのです。

なお、血管壁は相対的に厚く硬くなる方向へ変化しますが、ここでいう「硬さ」は弾性の低下というよりも、内腔径が狭まり血流抵抗が上がる状態を主に指しています。

可逆性と治療の意義

重要なのは、この小動脈リモデリングが可逆性を持つことです。ACE阻害薬やARB、カルシウム拮抗薬は小動脈の構造改善を示し、media-to-lumen ratioを正常化させることが報告されています。一方、β遮断薬は同程度の降圧効果を示しても血管構造改善には寄与しにくいとされ、薬剤選択の根拠となっています。したがって、若年期の拡張期高血圧に対して適切な薬剤を選択し、早期に治療介入することは、単なる血圧コントロール以上の意味を持ちます。

高齢期:大動脈硬化と収縮期高血圧

大動脈のWindkessel効果の喪失

高齢期に特徴的なのは、収縮期血圧の上昇と拡張期血圧の低下が組み合わさった脈圧拡大です。これは大動脈や近位の弾性動脈において、 弾性線維が断裂し、コラーゲン沈着や石灰化が進行し、血管の「硬さ(stiffness)」が顕著になります。それにより、血液を一時的に貯蔵し拡張期に反動で押し出す「Windkessel効果」を失します。結果として収縮期には圧が逃げず上昇し、拡張期には圧が保持できず低下します。

不可逆性と部分的可逆性

大動脈硬化は「完全不可逆」と誤解されがちですが、正確には機能的成分と構造的成分の複合です。血圧や交感神経活性による機能的スティフネスは降圧治療や生活改善で改善可能です。一方、エラスチン断裂や石灰化といった構造的変化は不可逆であり、完全な若年期の状態に戻すことは困難です。したがって「部分的に可逆」と表現するのが正確でしょう。

参考

病態の進行と連続性

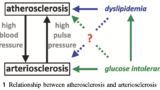

拡張期高血圧と収縮期高血圧は全く別の病態ではなく、時間軸でつながる連続的プロセスと考えられます。若年期には機能的収縮が主体で、次第にリモデリングが加わり、さらに加齢とともに大動脈硬化が進行します。結果として病態の主役が末梢抵抗血管から近位大動脈へと移行するのです。ただし、これは直線的な一方向進行ではありません。糖尿病や慢性腎臓病を持つ患者では早期から大動脈硬化が進むなど、進行速度や順序には個人差があります。個々の背景により病態の進行は多様です。したがって、臨床では「どちらのフェーズが主体か」を見極めることが重要です。

臨床的意義と実践

若年・中年期

拡張期高血圧を示すこの段階では、まだ機能的収縮が大きく寄与しており、生活習慣改善や適切な降圧薬により十分に可逆的です。この段階で治療を開始すれば、血管のリモデリングを防ぎ、大動脈硬化への進展を遅らせることができます。

高齢期

収縮期高血圧と脈圧拡大を示す場合は、大動脈硬化の構造的要素が主体となっています。この段階で完全な回復は困難ですが、血圧管理により機能的スティフネスを軽減し、脳卒中や心不全といった臨床イベントのリスクを確実に低下させることが可能です。

行動提案

読者が明日からできる実践としては、まず自分の血圧パターンを知ることです。若年期で拡張期が高ければ「機能的収縮の段階」である可能性を意識し、生活改善と早期の医療介入を検討してください。末梢血管が可逆的である段階での介入こそが、大動脈硬化への進展を遅らせ、将来の収縮期高血圧を防ぐ唯一の現実的手段です。早期の生活習慣改善と適切な薬物治療の導入は、単なる血圧値の管理以上に、血管寿命を延ばす介入といえます。

高齢で脈圧が拡大している方は「大動脈硬化が進んでいる」と理解し、血圧管理に加えて脂質・糖代謝の改善や禁煙など動脈硬化進展を遅らせる行動を取ることが肝要です。血圧計を活用し、数値の背後にある血管病態を読み解く習慣を持つことが、最も身近で強力な予防手段になります。

結論

若年から中年期の拡張期高血圧は、機能的な小動脈収縮と構造的なリモデリングが異なる比重で関与し、病期に応じて可逆性が変わります。高齢期に至ると大動脈硬化が主体となり、不可逆的要素が強まります。つまり、高血圧は単なる「数値の高さ」ではなく、血管の時間的変化を反映する病態なのです。この理解は、血圧管理を「病態の可逆性を活かす早期介入」と「不可逆性を前提とした合併症予防」の二本柱で捉える視点を与えてくれます。そしてこれは、読者が自らの血圧を正しく理解し、日常生活に具体的な行動を結びつけるための出発点となるでしょう。

主な参考文献

- Rizzoni D, Porteri E, Boari GE, et al. Prognostic significance of small-artery structure in hypertension. Circulation. 2003;108(18):2230-2235. doi:10.1161/01.CIR.0000095031.51492.C5

- Schiffrin EL. Remodeling of resistance arteries in essential hypertension and effects of antihypertensive treatment. Am J Hypertens. 2004;17(12 Pt 1):1192-1200. doi:10.1016/j.amjhyper.2004.08.021

- Schiffrin EL. Vascular remodeling in hypertension: mechanisms and treatment. Hypertension. 2012;59(2):367-374. doi:10.1161/HYPERTENSIONAHA.111.187021

- Laurent S, Boutouyrie P. The structural factor of hypertension: large and small artery alterations. Circ Res. 2015;116(6):1007-1021. doi:10.1161/CIRCRESAHA.116.303596

- Townsend RR, Wilkinson IB, Schiffrin EL, et al. Recommendations for improving and standardizing vascular research on arterial stiffness: a scientific statement from the American Heart Association. Hypertension. 2015;66(3):698-722. doi:10.1161/HYP.0000000000000033