はじめに:抗凝固療法のジレンマ

心房細動(AF)は高齢化とともに増加しており、脳梗塞を含む血栓塞栓症の主要な原因のひとつです。抗凝固薬(OAC)はその予防において中核的な役割を果たしますが、一方で消化管出血や頭蓋内出血といった重篤な出血合併症のリスクも抱えています。

近年、カテーテルアブレーション(CA)の技術進歩により、AFの根治的治療が可能となりつつあります。アブレーション後のOACの継続または中止については、明確なコンセンサスがありません。本研究は、CA成功後のOAC中止が血栓塞栓症や主要出血イベント、全死亡にどのように影響するかを評価し、患者の予後に関連する特性を明らかにすることを目的としています。

研究デザインと方法

本研究は名古屋大学病院の単施設における後ろ向きコホート研究であり、2006年から2021年の間に初回CAを受けたAF患者2,300人のうち、以下の条件を満たす1,821人が対象となりました:

- CA後12か月以内にAF再発なし(3か月のブランキング期間除く)

- 血栓塞栓症、大出血の既往なし

- フォローアップ継続中

12か月時点でOACを継続していた922人と、中止していた899人の2群に分け、追跡期間中央値4.8年の間に発生した血栓塞栓症、大出血、全死亡を比較しています。

交絡因子を排除するために、治療傾向スコア(Propensity Score)による逆数重み付け(IPTW)および1:1マッチング法を用いた解析が行われました。この多層的な解析設計は、観察研究であっても信頼性の高い結果を導くために不可欠です。

結果

平均追跡期間4.8年の間に、血栓塞栓イベントは43人(2.4%)、主要出血イベントは41人(2.3%)、全死亡は71人(3.9%)に発生しました。

主要結果

最も注目すべきは、OAC中止群における血栓塞栓症のリスク上昇(0.86 vs 0.37/100人年, P=0.04)と、大出血リスクの顕著な低下(0.10 vs 0.65/100人年, P<0.001)という明確なトレードオフです。全死亡率には統計的有意差は認められませんでした(P=0.67)。

サブグループ解析

さらに臨床的に重要な知見は、サブグループ解析によって明らかになりました。

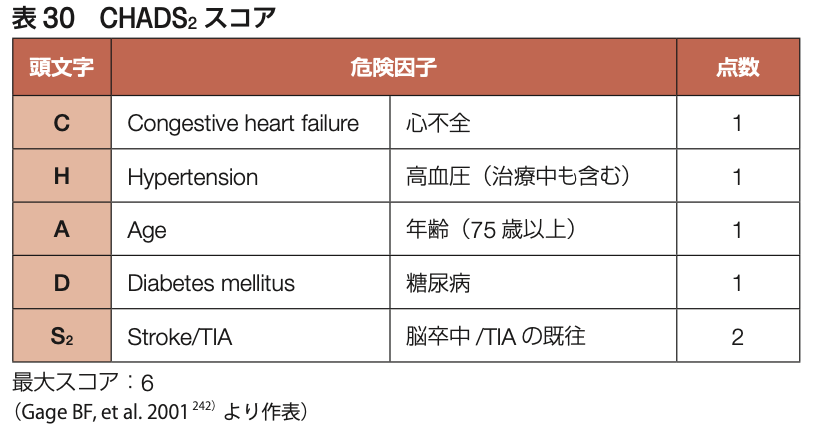

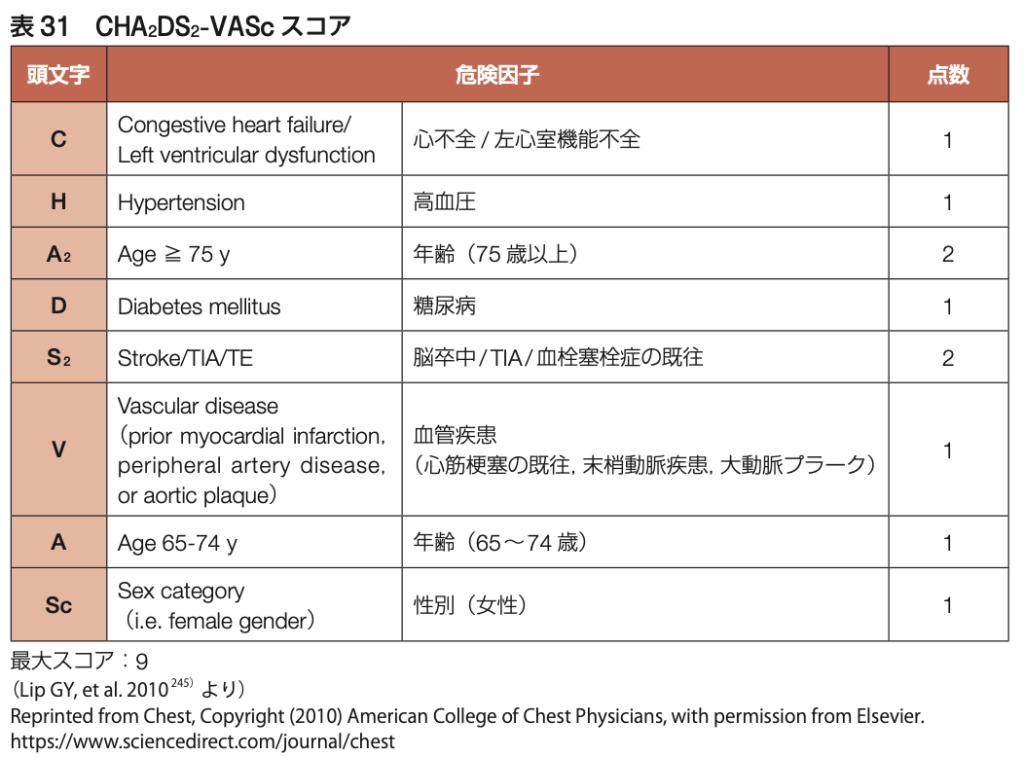

CHADS₂スコアやCHA₂DS₂-VAScスコア

- サブグループ解析において、CHADS₂スコアやCHA₂DS₂-VAScスコアが高い患者でも、OAC中止が血栓塞栓イベントのリスクを有意に増加させることはありませんでした。

- これらのスコアは、従来のガイドラインで血栓塞栓リスクの評価に用いられてきましたが、本研究ではOAC中止後の予後を予測する上で有意な因子とはなりませんでした。

OAC中止により血栓塞栓リスクが上昇した人たち

以下の患者群では、OAC中止による血栓塞栓リスクの上昇が顕著でした:

- 無症候性AF(HR: 6.09, 95% CI: 2.38–15.57)

- LVEF <60%(HR: 5.06, 95% CI: 2.00–12.77)

- LAD ≥45mm(HR: 5.52, 95% CI: 2.12–14.38)

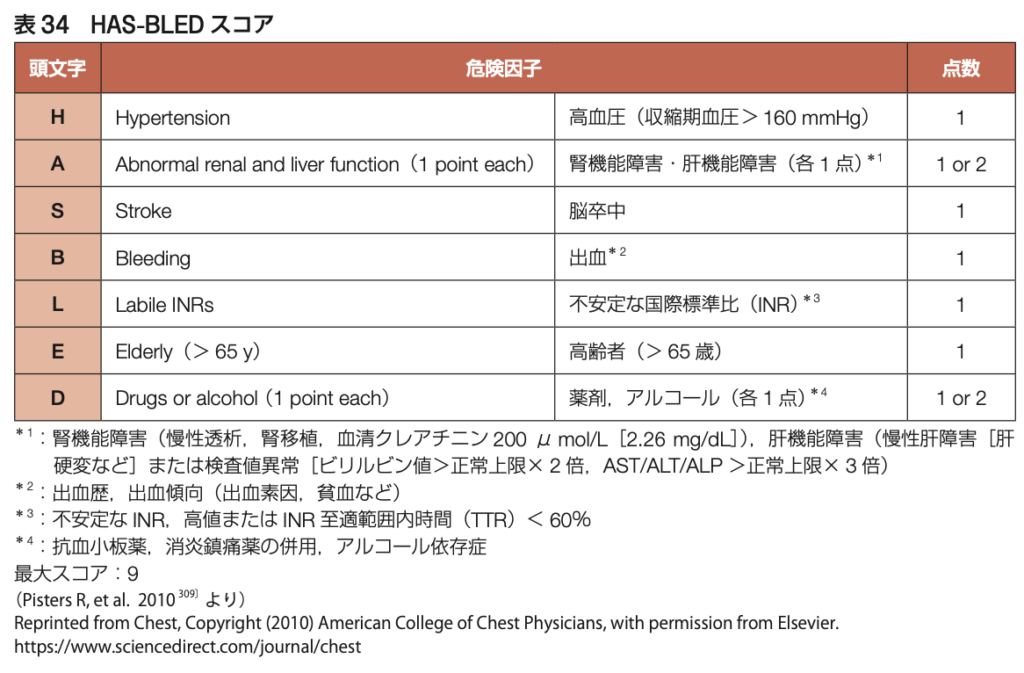

逆に、HAS-BLEDスコアが2以上の患者においては、OAC継続による出血リスクが顕著に上昇しており、中止の利益が明確に現れていました(HR: 0.03, 95% CI: 0.004–0.21)。

※ HAS-BLEDスコア:抗凝固療法を受けている心房細動患者における大出血のリスクを予測するスコア

このように、AFの症候性の有無、心機能、心房構造、出血リスクスコアという4つの軸を用いて、OACの継続・中止を個別に判断するというパラダイムが示唆されたのです。

なぜ無症候性AFが問題なのか?

無症候性AFでは、患者自身が再発を自覚しないため、サブクリニカルなAFエピソードが見逃されやすいという特性があります。実際、短期間のホルター心電図(24-72時間)ではAF再発の50%以上が検出されないことも報告されています。

分子レベルでは、AFは心房リモデリングや炎症、酸化ストレスに関連し、これらが持続的な心房興奮を誘導することが知られています。無症候性であっても、このリモデリングは進行しており、左房の構造的変化(LAD拡大)やLVEFの低下が血栓形成リスクの上昇と強く相関しています。これらの生理学的・構造的パラメータを「可視化」することが、OAC戦略の判断には欠かせません。

既存研究との比較と本研究の新規性

従来の研究では、OAC中止の可否に関してはCHADS₂スコアやCHA₂DS₂-VAScスコアに依存した判断がなされてきました。しかし、本研究ではこれらのスコアは有意な予後因子とはなりませんでした。

※ 現行のガイドラインの推奨に関しては下段の【参考】をご参照ください。

これは新たな視点です。つまり、「心機能」や「左房構造」、「症候性の有無」といった動態的・個別的なリスク評価の重要性を示しており、スコア依存から脱却したリスクストラティフィケーションの必要性を訴えています。

また、12か月というフォローアップ期間を経た後のOAC中止に注目した点も新規です。従来は3〜6か月での中止を検討した研究が多く、再発リスクが高い時期におけるイベントの影響が混在していました。本研究では再発・出血イベントがない「安定期」以降の解析であることが、臨床的にも実践的な意義を持ちます。

限界

本研究は単施設、後ろ向き観察研究であり、ランダム化比較試験ではありません。OAC中止の判断は担当医の裁量に委ねられており、交絡バイアスの可能性があります。また、左房径はLADのみで評価され、より精度の高いLA volume indexが用いられていない点も考慮すべきです。

さらに、アドヒアランスや薬物動態(ワルファリンのINR管理やDOACの血中濃度など)については十分に評価されておらず、今後の前向き研究による検証が求められます。

明日から活かすための提言

この研究から得られる実践的な知見は、「12か月の安定期を経たAF患者に対して、OACの継続・中止を画一的に決めるべきではない」ということです。以下の観点から、各患者の背景を再評価することが推奨されます:

- 無症候性AF:症状がなくてもモニタリング体制を強化し、継続を慎重に検討する

- LVEFやLAD:心エコーでの定量的評価をルーチンに導入する

- HAS-BLEDスコア:スコア2以上であれば、中止によるベネフィットがある可能性が高い

- 定期的なリズムモニタリングの必要性:特にOAC中止を考慮する患者には長期間のホルターや植込み型モニターの活用を検討する

おわりに

AFアブレーション後の抗凝固療法をどうマネジメントするかは、今後ますます重要な課題です。本研究は、単なる「スコア依存」から脱却し、患者の構造的・症候的特性を踏まえたオーダーメイドな判断の必要性を強く示しています。真の「個別化医療(personalized medicine)」は、こうした多面的なリスク評価に基づく意思決定から始まるのかもしれません。

参考文献

・Iwawaki T, Yanagisawa S, Inden Y, et al. Discontinuation of Oral Anticoagulation After Successful Atrial Fibrillation Ablation. JAMA Netw Open. 2025;8(3):e251320. doi:10.1001/jamanetworkopen.2025.1320

・日本循環器学会/日本不整脈心電学会合同ガイドライン2020年改訂版不整脈薬物治療ガイドライン

【参考】心房細動アブレーション後の抗凝固薬中止に関する現行のガイドラインの推奨

2024年 ESC ガイドライン(European Society of Cardiology)

欧州心臓病学会(ESC)が発表した2024年版のESC心房細動(AF)診療ガイドライン(European Heart Journal 2024)では、次のように推奨されています:

■ 基本的な立場

カテーテルアブレーション後であっても、抗凝固療法は原則継続すべきという立場は、2020年版と同様に維持されています。

「抗凝固療法は、アブレーション後のリズム転帰(再発の有無)にかかわらず、血栓塞栓リスクが高いAF患者においては継続が推奨される」

(Recommendation Class I, Level C)

■ 関連するセクション・推奨の要点

● セクション 7.2.6:アブレーションを受ける患者における抗凝固

- アブレーション前後を通じて抗凝固療法を中断せず継続することを推奨(Class I, Level A)

● セクション 7.2.7:エンドスコピックまたはハイブリッドアブレーション後の抗凝固

- LAA閉鎖や洞調律維持の有無に関係なく、脳梗塞リスクが高い患者にはOACの継続を推奨(Class I, Level C)

ガイドラインの背景

- アブレーションが成功しても、AFが無症候性で再発する可能性がある

- AFが再発しなくても、血栓塞栓リスクは完全には消失しない

- したがって、「リズム」ではなく「リスク」に基づいて抗凝固を決定すべきという考えが強調されています

2023年 ACC/AHA/HRS ガイドライン(アメリカ心臓協会・不整脈学会)

米国の最新の2023年 ACC/AHA/HRSの合同ガイドラインも同様の立場を取っています。

● 推奨内容(抜粋)

「心房細動アブレーション後も、CHA₂DS₂-VAScスコアに基づいて抗凝固療法を継続するべきであり、アブレーションの成否にかかわらず中止すべきではない」(クラス I)

● 解説

- アブレーション後のAF再発は完全に排除できない

- 特に高リスク患者(例:脳卒中既往、高齢、心不全合併)ではOACを継続すべきと明確に述べています

日本のガイドライン(日本循環器学会 JCS)

日本循環器学会(JCS)の心房細動治療に関するステートメントやガイドラインでも、ESCやACCとほぼ同様の内容となっており、「CHA₂DS₂-VAScスコアに基づいた抗凝固療法の継続」を原則とする立場です。

【各種ガイドラインのまとめ】

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 抗凝固薬中止の判断基準 | AFの有無ではなく、CHA₂DS₂-VAScスコアなどによる脳卒中リスク評価に基づくべき |

| アブレーション成功後でも | 高リスク患者ではOAC継続を強く推奨 |

| 無症候性再発への懸念 | 再発に気づかず、血栓形成リスクが残る可能性あり |

| 中止の例外 | 非常に低リスク(スコア0〜1)かつ再発リスクも極めて低い場合に限り、慎重に検討されうる |