Three decades of population health changes in Japan, 1990–2021: a subnational analysis for the Global Burden of Disease Study 2021

要約(Summary)

1990年から2021年にかけて、日本の平均寿命は79.4歳(95% UI 79.3–79.4)から85.2歳(85.1–85.2)へと5.8年延伸した。一方で、都道府県間の寿命格差は拡大しており、特に男性で顕著である。寿命延伸の主因は、脳卒中(+1.5年)、虚血性心疾患(+1.0年)、胃がんを中心とする腫瘍(+0.5年)による死亡率の低下だった。2021年の主な死因は、アルツハイマー病およびその他の認知症、脳卒中、虚血性心疾患、肺がんであった。非感染性疾患(NCDs)の年齢調整死亡率は低下したが、その減少ペースは鈍化。糖尿病のDALYs(障害調整生命年)は悪化傾向にあり、特に高血糖と高BMIによる負担が増加している。

序論(Introduction)

日本は世界有数の長寿国であり、特に高齢者の健康水準は他国に比して高い。しかし、2000年以降、健康指標の改善の鈍化が見られ、地域間格差も続いている。非致死的疾患の負担や包括的健康指標の不足が、政策の優先順位づけを妨げてきた。厚生労働省の国民健康づくり運動「健康日本21」はこの問題への対策として展開されており、2024年からは第3期が開始されている。本研究では、GBD 2021を用いて日本全体と47都道府県における健康の推移を評価し、特にCOVID-19初期の影響も含めて分析している。

方法(Methods)

GBD 2021では、371の疾患と88のリスク要因を分析。日本国内から1474のデータソース(死亡統計、調査、疫学研究など)を使用した。死亡率はCODEm、非致死的負荷はDisMod-MR 2.1、リスク評価は比較リスクアセスメントを使用。分析期間は1990–2005、2005–2015、2015–2021の3期で、年齢調整死亡率とDALYsの年平均変化率を算出した。

結果(Results)

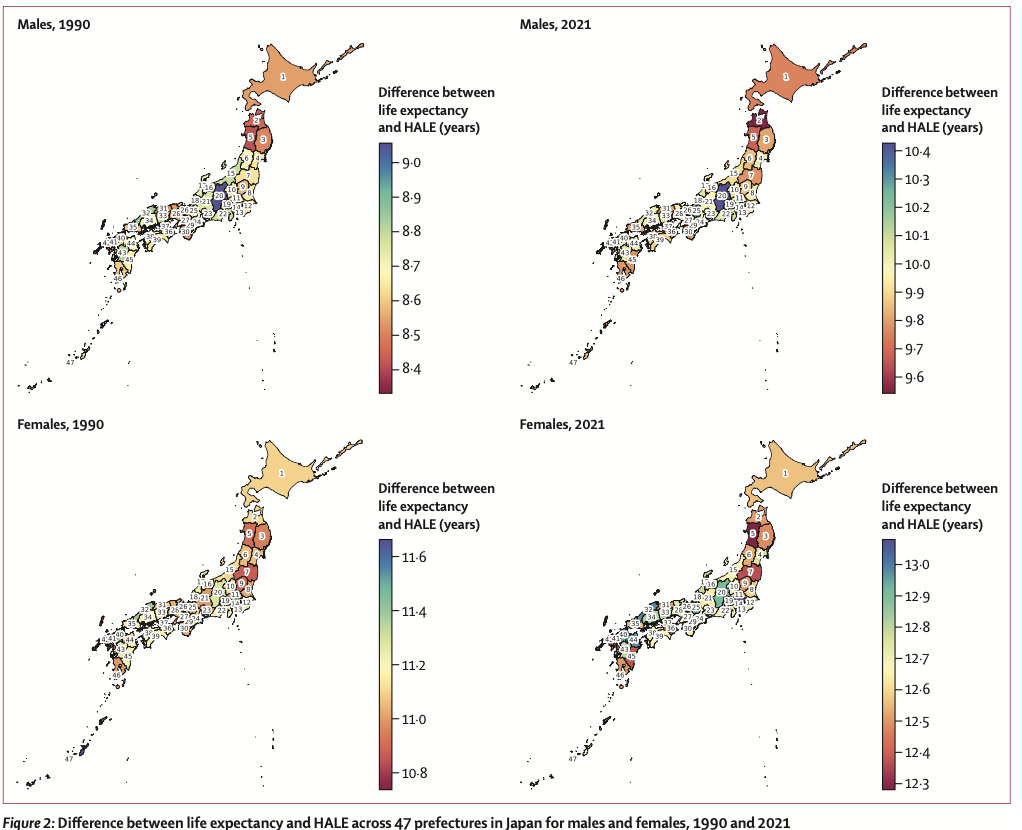

- 平均寿命は男女ともに延び、特に男性は76.2歳から82.2歳に(+5.9年)。女性は82.3歳から88.1歳(+5.8年)。

- 健康寿命(HALE)は1990年の69.4歳から2021年には73.8歳に(+4.4年)。

- 都道府県間の寿命格差:1990年の2.3年から2021年には2.9年に拡大(男性で顕著)。

- 主要な寿命延伸要因:脳卒中(+1.5年)、虚血性心疾患(+1.0年)、胃がん(+0.5年)、下気道感染(+0.8年)。

- 死因別:2021年の主要死因はアルツハイマー病(135.3/10万人)、脳卒中(114.9/10万人)、虚血性心疾患(96.5/10万人)、肺がん(72.1/10万人)。

- DALYs:全体で24.5%減少したが、減少ペースは鈍化。2021年の主なDALYs原因は脳卒中、認知症、腰痛、心疾患、肺がん。

- 糖尿病のDALYsは悪化傾向(2015–21年で年平均+2.2%)。

- リスク要因別:高血圧・喫煙などは改善傾向だが、高血糖・高BMIは悪化。

- COVID-19:2020年には全死亡の0.3%、2021年には1.0%を占めるが、他国に比べて低水準。

考察(Discussion)

- 平均寿命と健康寿命の差が拡大しており、長生き=健康とは限らないことが明らかに。

- 地域格差は、医療サービスの違いだけでなく、経済格差や教育、地域社会のサポート体制など社会的決定要因の影響も大きい。

- 胃がんの死亡率低下は、日本の公衆衛生政策(ピロリ菌対策、塩分摂取減少、早期発見体制)の成功を示す。

- 第3期「健康日本21」は、生活習慣改善に加え、職場・学校など社会的環境の整備に重点を置く。

- 高齢者のサルコペニック肥満への対応が重要。高齢入院患者の47%に影響し、栄養管理が鍵。

- 認知症のDALYsは2015–2021年で+19.5%。2050年までに44.9%増加と予測されており、最大の健康課題になる可能性。

- 日本の地域包括ケアシステム(CICS)は、加齢に伴う健康課題への統合的対応の成功例とされる。

- メンタルヘルス:パンデミック期には10–54歳の女性で+15.6%、男性で+9.0%とDALYsが増加。

限界(Limitations)

- COVID-19リスク因子の評価が含まれておらず、総合的なリスク負担を過小評価。

- 一部疾患・リスク要因について、日本の地域別データが不十分で、地域差が反映されにくい。

- 精神疾患の有病率はオンライン調査に依存しており、施設入所者のデータが含まれていない。

- GBDの障害重み(disability weights)は世界共通で、日本の文化的評価と乖離がある可能性。

- 日本の公的統計との乖離は、疾病定義や死因の分類手法の違いによる。

重要ポイント10点

- 平均寿命は5.8年延伸したが、健康寿命との差も拡大している。

- 男性における都道府県間の寿命格差が顕著に拡大。

- 死因第1位はアルツハイマー病・認知症に変化。

- 脳卒中、虚血性心疾患、胃がんの死亡率低下が寿命延伸の主因。

- 糖尿病と高BMI・高血糖による疾病負担は近年悪化。

- COVID-19死亡率は国際的に見て非常に低いが、メンタルヘルスへの影響が大きい。

- 地域包括ケアや「健康日本21」の地域連携戦略が今後の鍵。

- DALYsで認知症は今後最大の負担要因になると予測。

- 地域格差解消には医療体制だけでなく、社会的要因への包括的アプローチが必要。

- 日本の疾病負担分析は政策立案に活用可能だが、データの限界も併せて考慮すべき。

参考文献

GBD 2021 Japan Collaborators. Three decades of population health changes in Japan, 1990–2021: a subnational analysis for the Global Burden of Disease Study 2021. Lancet Public Health. 2025 Mar 20. doi:10.1016/S2468-2667(25)00044-1.