はじめに

近年、セマグルチドやチルゼパチドといったインクレチン系薬剤は、肥満やその合併症(2型糖尿病、脂質異常症など)の治療において画期的な進歩をもたらしています。しかし、これらの薬剤には消化器症状を中心とする副作用が伴い、適切な管理が求められます。

2025年JAMAに掲載されたKushnerらの総説論文は、肥満治療におけるインクレチン作動薬の副作用マネジメントに焦点を当て、臨床現場での有効活用に向けた具体的な提言を行っています。

こちらも参考に。

インクレチン作動薬の適応拡大と治療意義

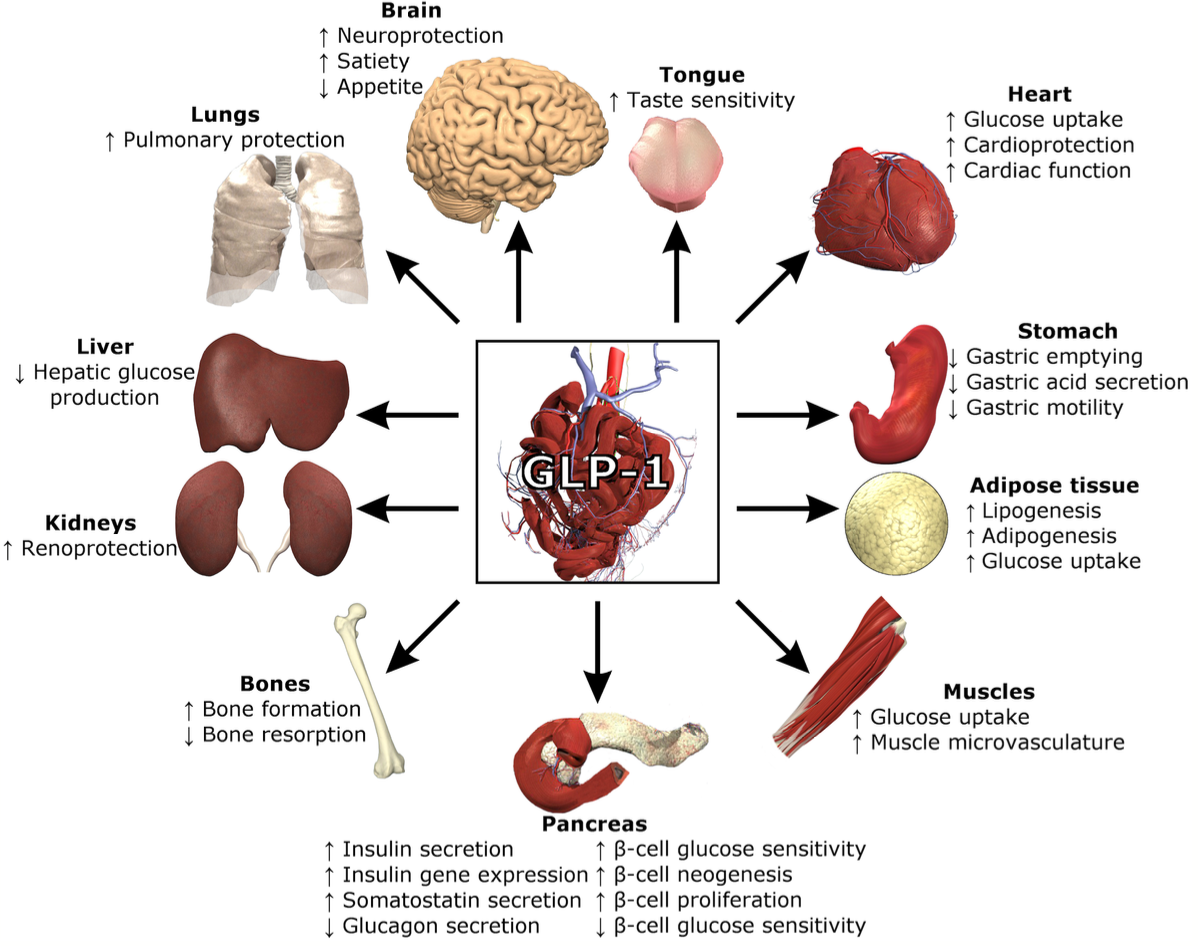

セマグルチド(GLP-1受容体作動薬)とチルゼパチド(GIP/GLP-1デュアル作動薬)は、単なる体重減少のみならず、心血管疾患、慢性腎疾患、閉塞性睡眠時無呼吸症候群(OSA)といった併存疾患の改善にも効果を示し、適応が急速に拡大しています。

たとえば欧米では、セマグルチド2.4 mgは心血管イベント抑制、2.0 mgは腎機能悪化の予防に承認され、チルゼパチド15 mgは中等度から重度のOSAにも使用可能となっています。

臨床試験では、平均15%(セマグルチド)、21%(チルゼパチド)という顕著な体重減少が確認されており、従来の薬物治療とは一線を画す成果を挙げています。ただし、その有効性の裏には副作用管理という課題が存在します。

消化器症状の発現と対応

よくみられる消化器症状

セマグルチドやチルゼパチドに最もよく見られる副作用は、下記のような消化器症状です。

・悪心:33~44%

・下痢:23~31%

・嘔吐:11~25%

・便秘:17~23%

・消化不良:9~10%

これらは多くの場合、薬剤開始後48時間以内や増量時に発現し、軽度~中等度にとどまります。

臨床的には、初回用量(セマグルチド0.25 mg、チルゼパチド2.5 mg)を最小から開始し、月ごとに段階的に増量するプロトコルが推奨されています。しかし、副作用の出現状況に応じて柔軟に増量スピードを調整することが重要です。忍容性が乏しい場合には、増量停止や減量、中止を検討します。

具体的な対処法

- 悪心・嘔吐

- 少量の計画的な食事(小食・ゆっくり食べる)

- 高脂肪食やアルコール、炭酸飲料の回避

- 重症例ではオンダンセトロンなどの抗嘔吐薬を短期間使用

- 消化不良

- H2ブロッカーやプロトンポンプ阻害薬の導入

- 便秘

- 食物繊維と水分摂取の確保

- 緩下剤(プルセニド、ポリエチレングリコールなど)の使用

これらの対策により、患者の adherence(治療継続率)を向上させることが可能です。

栄養の質と運動の重要性

インクレチン作動薬は強力な食欲抑制作用を持ち、患者はしばしば食事量が極端に減少します。このため、単に摂取カロリーを減らすのではなく、栄養の質を重視することが不可欠です。

推奨される食品は、以下の通りです:

- 良質なたんぱく質(鶏肉、魚、卵白、豆類、低脂肪乳製品);(1.3g/kg/日)

- 健康的な脂肪(アボカド、オリーブオイル、ナッツ、青魚)

- 全粒穀物、果物、野菜などのビタミン・ミネラル豊富な食材

さらに、有酸素運動とレジスタンストレーニング(週2回以上)は、筋肉量維持、心肺機能、骨密度保護に必須です。

特に高齢者では、サルコペニア(筋肉量・機能の低下)を防ぐためにプロテイン摂取(1.3g/kg/日)と筋力評価(椅子立ち上がりテストや握力計測など)の導入が望まれます。

投与中断と再導入のリスク管理

術前管理や体調不良、生活上の理由により薬剤の投与を中断するケースもあります。2回以上連続での投与漏れがある場合は、再導入時に初期用量に戻すことが原則です。特に慢性腎疾患や過去に消化器症状が強く出た患者では、慎重な再導入が必要です。

体重減少のモニタリングと対応

通常、週あたり0.23~0.91 kg(0.5~2.0ポンド)の減量が安全とされますが、月5%以上の急激な体重減少は警戒すべきサインです。サルコペニアに陥ると、生活機能や転倒リスク、骨折の増加につながります。

クリニックでは、以下のモニタリングを行うことが推奨されます。

- 総体重・腹囲・体重変化率

- 食事摂取状況

- 活動量・筋力評価

- 精神状態(抑うつ・気分変調・自殺念慮のチェック)

- 血圧・血糖・脂質など代謝マーカー

必要に応じて、栄養士・運動指導士・心理士などとの連携が望まれます。

長期的治療戦略:中止すればリバウンドする現実

肥満は一過性の疾患ではなく、慢性かつ進行性の病態です。臨床試験(STEP 1 extension)では、セマグルチド中止後1年で過去の減量の2/3が再増加することが報告されています。血糖・血圧・脂質なども元に戻る傾向があります。

しかしながら、保険適用や経済的負担により継続が困難なケースも少なくありません。そのような場合は、以下のような工夫が実践的です。

- 投与間隔の延長

- 安価な代替薬への変更

- 減薬+強化された生活習慣介入

- 中止後の再増加を最小限に抑えるフォロー体制

治療選択は、患者との共有意思決定(shared decision making)を重視し、柔軟に対応すべきです。

まとめと実践

重要なことは、インクレチン作動薬による肥満治療が「投与すれば終わり」ではなく、「投与しながら支える」医療であるという点です。副作用は予測可能で、きちんと対応すれば継続可能です。患者の「飢えの感覚が戻らないうちに、生活を整える」ことが中長期的な成功の鍵となります。

具体的対策は以下の通り。

- 消化器症状の管理:食事内容とタイミングを調整し、必要に応じて薬剤を併用します。

- 栄養と運動の最適化:タンパク質摂取とレジスタンス運動を習慣化します。

- 定期的なモニタリング:体重、筋肉量、代謝指標を3ヶ月ごとに評価します。

医療従事者は、次回の外来で以下のことを意識してみてください。

- 悪心や便秘が出ていないかを細かく確認する

- 食事の内容が偏っていないか尋ねる

- 筋力チェック(握力や立ち上がり)を導入してみる

- 減量ペースが適切か、再評価する

- 中止リスクと再導入時の指針をあらかじめ説明しておく

肥満治療の新たな時代を迎えるにあたり、こうした知見の活用が患者のQOL向上につながることは間違いありません。

参考文献

Kushner RF, Almandoz JP, Rubino DM. Managing Adverse Effects of Incretin-Based Medications for Obesity. JAMA. Published online July 29, 2025. doi:10.1001/jama.2025.11153

Mariam Z, Niazi SK. Glucagon-like peptide agonists: A prospective review. Endocrinol Diab Metab. 2024;7:e462. doi:10.1002/edm2.462