序論:夜の光が心臓を脅かす時代へ

私たちは夜でも街灯、スマートフォン、室内照明に囲まれ、かつてないほど「暗い夜」を失いつつあります。

Windredらの研究は、こうした夜間の人工光曝露(light exposure at night, LAN)が、人間の心血管健康に及ぼす影響を、個人レベルで精密に測定した初の大規模前向き研究です。

これまで都市単位の衛星データを用いた研究では、夜間の明るさと冠動脈疾患や脳卒中の関連が示唆されていました。しかし、地域平均では個人差や生活習慣を反映できません。

本研究は、英国UK Biobank参加者88,905名を対象に、手首装着型センサーによって1週間の光曝露を連続測定し、最大9.5年間追跡するという精緻な手法で、夜間光と心血管疾患発症との関連を解析しています。

方法:客観的な光曝露データと長期追跡

対象は、2013〜2016年に光曝露測定を行ったUK Biobank参加者のうち、既往心血管疾患を除外した88,905名です。平均年齢は62.4歳(SD 7.8)、女性が56.9%を占めました。

光曝露は、手首装着型加速度センサー(Axivity AX3)を用いて1週間連続測定。照度(lux)は100Hzで記録され、時系列データを因子分析(factor analysis)により要約しました。(因子分析とは、多変量データの中から相関の高い変数群をまとめ、背後にある構造を抽出する手法です。)これにより、

- 昼間光曝露(7:30〜20:30)

- 夜間光曝露(0:30〜6:00)

という2つの独立したパターンを抽出しています。

夜間光曝露(その時間帯の平均照度(lux))は照度の四分位(percentile)で分類され、最も暗い群(0–50th)から最も明るい群(91–100th)までを比較しました。

アウトカムは、NHSデータを用いて記録された冠動脈疾患、心筋梗塞、心不全、心房細動、脳卒中の発症です。

統計解析はCox比例ハザードモデルで行い、年齢・性・人種・社会経済要因・身体活動・睡眠・食事などを段階的に調整しました。

結果:明るい夜がもたらす多面的リスク

平均追跡期間は7.9年で、解析対象中に14,470件の主要心血管イベントが発生しました。

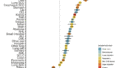

最も明るい夜間光曝露群(91–100th percentile)では、最も暗い群に比べて以下のような有意なリスク上昇が認められました(完全調整モデル):

| 疾患 | 調整ハザード比(95%信頼区間) |

|---|---|

| 冠動脈疾患 | 1.23(1.10–1.38) |

| 心筋梗塞 | 1.42(1.21–1.66) |

| 心不全 | 1.45(1.24–1.69) |

| 心房細動 | 1.28(1.15–1.43) |

| 脳卒中 | 1.28(1.06–1.55) |

特に心不全と心筋梗塞で最も強い関連がみられました。

この関連は、肥満、高血圧、糖尿病、脂質異常症を調整しても残存しており、夜間光曝露が独立した心血管リスク因子である可能性を示しています。

昼間光曝露については、明るい昼光群で冠動脈疾患(HR 0.87)、心不全(HR 0.72)、脳卒中(HR 0.73)のリスク低下がみられましたが、身体活動量の影響を調整すると有意性は消失しました。

このことは、明るい昼間光が直接的に心血管保護作用をもつというより、活動的なライフスタイルの指標である可能性を示唆します。

相互作用:性・年齢による感受性の違い

性別でみると、女性は男性よりも夜間光曝露の影響が強く、

- 冠動脈疾患(交互作用P=0.02)

- 心不全(交互作用P=0.006)

で有意な差がありました。

「光曝露 × 性別」に交互作用があると考えられます。つまり、リスク上昇効果が性別で異なるということです。

また、若年群(中央値より若い層)では心不全(P=0.04)と心房細動(P=0.02)のリスク上昇が顕著でした。

一方で、遺伝的リスクスコア(polygenic risk score)との交互作用は認められず、

遺伝的素因に関係なく夜間光曝露が影響を及ぼす可能性が示唆されました。

生物学的メカニズム:光が交感神経とホルモンを乱す

夜間光曝露が心血管系に悪影響を及ぼす経路として、著者らは概日リズムの撹乱とメラトニン抑制を挙げています。

網膜の光受容体は、視覚だけでなく視交叉上核(suprachiasmatic nucleus, SCN)を介して全身の生理リズムを制御しています。

夜間に光を浴びると、メラトニン分泌が抑制され、

- 交感神経活性の上昇

- 血圧・心拍数の上昇

- 血小板活性・炎症性サイトカインの増加

- インスリン抵抗性の悪化

といった一連の変化を引き起こします。

これらが長期的には心筋酸素需要の増大、内皮機能障害、動脈硬化促進へとつながると考えられます。

特に女性で影響が大きいのは、エストロゲンが光感受性を介して概日リズム調節に関与することが知られており、ホルモン環境の変化が光応答性を増強している可能性があります。

新規性:人工光曝露を「生体環境要因」として定量化

本研究の最も革新的な点は、衛星観測や主観的アンケートではなく、個人レベルでの客観的照度データを用いたことです。

さらに、1週間にわたる高頻度データを因子分析で昼夜因子に分離し、長期追跡と結びつけた解析は前例がありません。

これにより、単なる「夜更かし」や「睡眠不足」ではなく、夜間環境光そのものが独立したリスク要因であることが明確に示されました。

本研究は「睡眠衛生」から一歩進み、環境照明の公衆衛生的側面を示した点でも画期的です。

臨床・実践的意義:今日からできる夜間光対策

本研究は、日常生活の小さな選択が心血管リスクに直結する可能性を示しています。

夜間照明の工夫として、

- 就寝前1時間はスマートフォンやPCの使用を控える

- 寝室の常夜灯を暖色系・低照度(<5 lux)にする

- カーテンやアイマスクで外光を遮断する

- 寝室内でのテレビ視聴を避ける

といった行動が推奨されます。

また、昼間にしっかり太陽光を浴びることは、概日リズムを強化し夜間の光感受性を低下させる可能性があり、「明るい昼・暗い夜」のコントラストを維持する生活が理想的です。

限界と今後の展望

- 光曝露の測定は1週間のみであり、長期的な曝露パターンを反映しきれていない可能性があります。

- 測定機器は手首装着であり、実際の網膜照度(生理的曝露)との乖離が存在します。

- 夜間光の由来(街灯、スクリーン、室内照明など)を区別できていません。

- 参加者の97%が白人であり、他民族への一般化は慎重を要します。

- 観察研究であるため、因果関係を確定することはできません。

今後は、光の波長(特に短波長ブルーライト)や照度変化の時間的パターンを含む解析、介入研究による因果検証が期待されます。

結語

夜間の明るさは、もはや単なる快適性の問題ではありません。

それは心血管疾患のリスクを左右する環境的ストレス因子であり、

私たちが「光の生活」をどう設計するかが、心臓の健康を決定づける時代に入っています。

夜を暗く保ち、昼を明るくする——このシンプルな原則が、未来の循環器予防の鍵になるかもしれません。

参考文献

Windred DP, Burns AC, Rutter MK, et al. Light Exposure at Night and Cardiovascular Disease Incidence. JAMA Netw Open. 2025;8(10):e2539031. doi:[10.1001/jamanetworkopen.2025.39031]

補足:睡眠不足のせいじゃないの??

「夜間光曝露による心不全・心筋梗塞リスク上昇は、単に睡眠不足の結果ではないのか?」という疑問が当然湧いてきます。上記の研究の核心部分に関わります。

1. 睡眠時間・睡眠質による交絡の可能性

確かに、夜間の光曝露は睡眠時間の短縮や睡眠の断片化を引き起こすことが知られています。

光は概日リズムを司る視交叉上核(SCN)に直接作用し、メラトニン分泌を抑制します。そのため、夜間光曝露が「睡眠不足→交感神経活性化→血圧上昇→心血管疾患」という経路を介してリスクを高めている可能性は生物学的に十分考えられます。

2. Windredらの解析では睡眠を調整済み

しかし本研究では、睡眠時間・睡眠の質を含む複数の睡眠関連因子を統計的に調整しています。

具体的には、UK Biobankで収集された以下の変数が共変量としてモデルに組み込まれています:

- 自己申告による平均睡眠時間

- 入眠・覚醒時刻(クロノタイプ指標)

- 睡眠障害(例:不眠症)

- 昼間の眠気

その上でなお、夜間光曝露と心不全・心筋梗塞リスクの有意な関連が残存していたのです。

つまり、「光曝露によるリスク上昇の一部は睡眠を介して説明できるが、すべてではない」という結果です。

3. 独立した経路の存在が示唆される

研究では、夜間光曝露の心血管影響は単なる睡眠不足の結果ではなく、概日リズムの乱れや自律神経・代謝系への直接作用を介する可能性が指摘されています。

動物モデルや実験研究では、夜間の人工光(特に短波長光:青色光)が以下のような変化を誘導することが報告されています:

- 夜間の交感神経活性化(ノルアドレナリン上昇)

- 血圧および心拍数の上昇

- インスリン感受性の低下

- 内皮機能障害、酸化ストレス上昇

これらはいずれも睡眠時間とは独立して心血管リスクを上昇させうる経路です。

4. 感度分析(Sensitivity Analysis)でも頑健な結果

Windredらはさらに、睡眠関連因子で層別化した解析(例えば、十分な睡眠 vs 不十分な睡眠)を行っていますが、どちらの群でも夜間光曝露と心血管イベントとの関連は一貫して認められました。

したがって、「睡眠不足を介した二次的効果」というよりも、夜間光曝露そのものが独立したリスク要因であることを支持しています。

5. 臨床的含意

この研究が示唆するのは、

「よく眠れているからといって、寝室が明るくても安全とは限らない」という点です。

特に、就寝時に

- 照明の常夜灯をつけっぱなしにしている

- テレビやスマートフォンの光を浴びながら寝ている

- 外の街灯や看板の光がカーテン越しに入っている

といった習慣がある人では、睡眠時間に関係なく心血管疾患のリスクが上昇する可能性があります。

6. 今後の課題(Limitation)

ただし、本研究は観察研究(UK Biobank)であり、因果関係を直接証明するものではありません。

光曝露が心血管リスクを上げるのか、それとも光にさらされやすいライフスタイル(夜勤・都市生活など)が他のリスクを高めているのかは、まだ断定できません。

現在、介入的なランダム化試験(夜間光曝露を減らす vs 維持する)の実施が待たれています。

■ まとめ

| 要点 | 内容 |

|---|---|

| 光曝露と睡眠 | 関連あり(光は睡眠を妨げる)が、心血管リスク上昇のすべてを説明しない |

| 統計モデル | 睡眠時間・質・クロノタイプを調整済みでも関連が残存 |

| 機序 | 交感神経活性化、概日リズムの乱れ、代謝異常、内皮障害など |

| 臨床的示唆 | 「暗い寝室環境」の維持は、睡眠衛生だけでなく心血管予防にも有効 |

| Limitation | 因果関係の証明には介入研究が必要 |