依存症

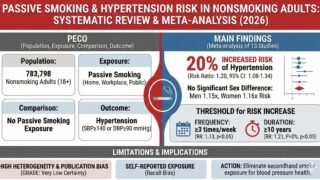

依存症 受動喫煙が非喫煙者の血管を蝕み、高血圧を招く

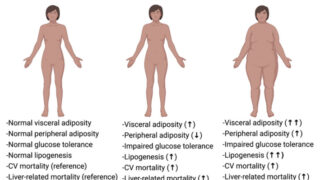

はじめに 世界中で成人の約30パーセントが罹患しているといわれる高血圧は、心血管疾患や脳卒中、そして突然死の最大の独立したリスク因子であり、その予防は公衆衛生上の最優先課題です。しかし、高血圧患者の多くはその発症を自覚しておらず、適切な治療...

依存症

依存症  血圧

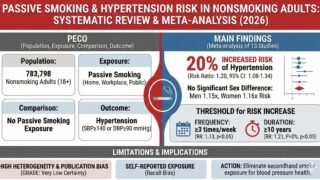

血圧  歯科

歯科  消化器科

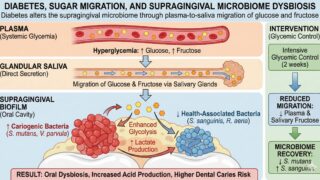

消化器科  消化器科

消化器科  消化器科

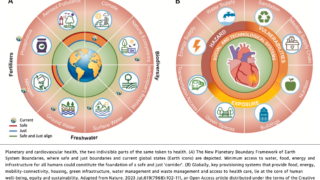

消化器科  生活環境

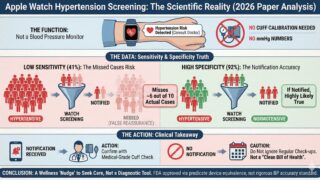

生活環境  Digital Health

Digital Health  Digital Health

Digital Health  中枢神経・脳

中枢神経・脳