心拍/不整脈

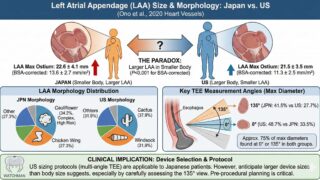

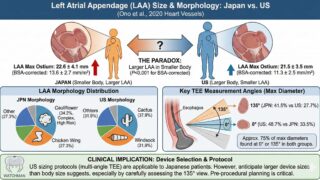

心拍/不整脈 日本人の心臓は「左心房は小さいが、そこから生えている左心耳だけが突出して大きい」

はじめに 心房細動に伴う脳卒中の90%以上は、左心耳という小さな袋状の組織で形成される血栓に起因します。この左心耳を物理的に閉鎖する左心耳閉鎖術(LAAC)は、抗凝固療法の継続が困難な患者さんにとっての福音となりました。しかし、この治療の鍵...

心拍/不整脈

心拍/不整脈  心拍/不整脈

心拍/不整脈  心拍/不整脈

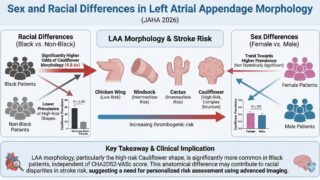

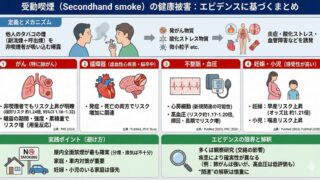

心拍/不整脈  依存症

依存症  依存症

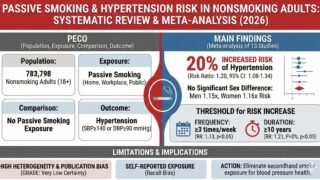

依存症  血圧

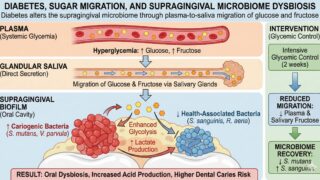

血圧  歯科

歯科  消化器科

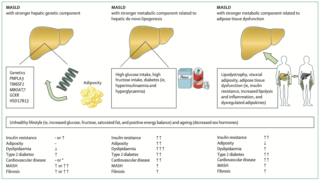

消化器科  消化器科

消化器科  消化器科

消化器科