生活環境

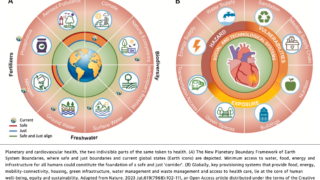

生活環境 地球の危機、人類の危機 「環境心臓病学(Environmental Cardiology)」という新たな学問領域の確立

序章 2026年に発表されたこの特別報告書は、心血管健康の定義を根底から覆す、極めて野心的かつ包括的な文書です。欧州心臓病学会(ESC)、米国心臓病学会(ACC)、米国心臓協会(AHA)、そして世界心臓連合(WHF)という、世界の循環器領域...

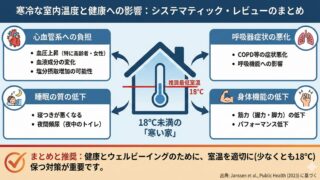

生活環境

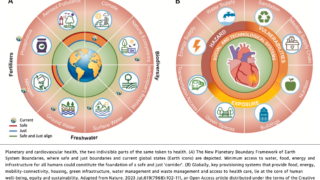

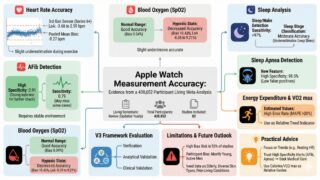

生活環境  Digital Health

Digital Health  Digital Health

Digital Health  中枢神経・脳

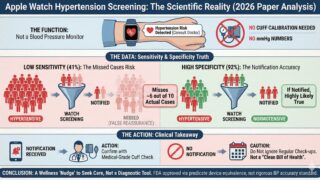

中枢神経・脳  依存症

依存症  食事 栄養

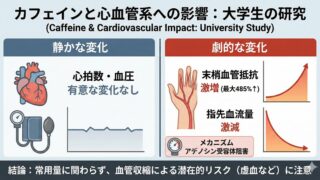

食事 栄養  生活環境

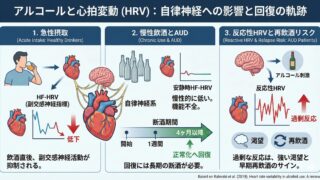

生活環境  アルコール

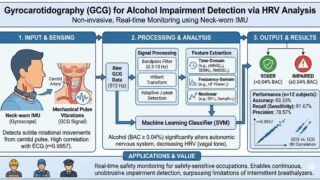

アルコール  Digital Health

Digital Health  Digital Health

Digital Health