はじめに

中高年男性におけるテストステロン(T)治療は、性機能改善や骨量維持、貧血矯正といった効果が期待される一方で、心血管系や骨折リスク、血栓症といった安全性への懸念も存在します。本稿では、NEJMに掲載された最新のレビュー論文では、Testosterone Trials(TTrials)やTRAVERSE試験など、計8,000人以上の被験者を対象とした研究結果を統合的に分析しています。

テストステロン補充療法は、明確な下垂体や精巣疾患による重度の性腺機能低下症には確立された治療法です。しかし、中高年男性の多くは中等度のテストステロン低下(平均234ng/dL)と非特異的な症状を示します。こうした症例に対する治療の適応については、長年議論が続いてきました。本稿では、分子メカニズムから臨床応用まで、多角的に解説します。

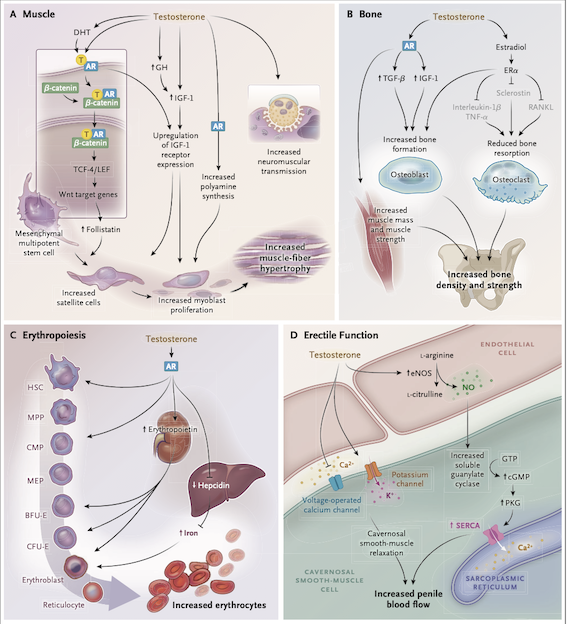

テストステロンの作用機序

テストステロンはアンドロゲン受容体(AR)に直接結合し、筋肉・骨への同化作用や赤血球産生を促進します。また、アロマターゼによりエストラジオール(E2)に変換され、骨量維持や性欲調節に寄与します。さらに、5α還元酵素によりジヒドロテストステロン(DHT)へと変換され、前立腺成長や筋骨格系の強化、陰茎海綿体平滑筋の弛緩促進に関与します。これらはゲノム作用に該当します。ゲノム作用とはホルモンやステロイドが細胞核内の受容体と結合し、DNA転写を直接制御する経路のことを指します。

非ゲノム作用として、内皮型一酸化窒素合成酵素(eNOS)の活性化によるNO産生増加、電位依存性L型カルシウムチャネルの阻害やカリウムチャネル活性化が報告され、これらは勃起機能改善に直結します。また、DHT代謝物である5α-androstane-3α,17β-diolはGABA受容体に作用し、気分や情動の調整に関与します。

参考までに、テストステロンのゲノム作用と非ゲノム作用の比較を下記に示します。

| 項目 | ゲノム作用 | 非ゲノム作用 |

|---|---|---|

| 作用経路 | 細胞内受容体(アンドロゲン受容体やエストロゲン受容体)と結合し、核内DNAの転写を調節 | 細胞膜や細胞質内のシグナル経路に直接作用し、酵素活性やイオンチャネル機能を即時的に変化させる |

| 代表的分子経路 | – テストステロン→AR→核内移行→アンドロゲン応答配列(ARE)結合- アロマターゼでE2に変換→ERα/ERβ経路- 5α還元酵素でDHTに変換→AR高親和性結合 | – 内皮型NO合成酵素(eNOS)活性化→NO産生↑- 電位依存性L型Ca²⁺チャネル阻害- K⁺チャネル活性化 |

| 主要な生理効果 | – 筋タンパク質合成促進(筋肥大)- 骨形成促進・骨吸収抑制(RANKL抑制、スクレロスチン抑制)- 赤血球産生促進(造血幹細胞活性化、エリスロポエチン↑、ヘプシジン↓)- 性欲維持 | – 海綿体平滑筋弛緩(勃起機能改善)- 陰茎血流増加- 血管拡張作用- 数分〜数十分単位で発現する即時効果 |

| 発現速度 | 遺伝子転写→タンパク質翻訳を経るため数時間〜数日 | 受容体外シグナル経路直接作用のため秒〜数分 |

| 持続時間 | 長期(数日〜数週間以上) | 短期(作用停止で比較的早く消失) |

| 例 | – 筋サテライト細胞増殖促進- IGF-1受容体発現増加- 骨形成タンパク質合成促進 | – NO/cGMP経路活性化による血管拡張- SERCA活性化による細胞内Ca²⁺低下 |

主な臨床試験と対象

近年の重要なランダム化比較試験として以下が挙げられます。

- TTrials(米国):790例、平均年齢72歳、基礎T=234 ng/dL。経皮Tまたはプラセボを1年間投与。

- TRAVERSE試験(米国):5204例、平均年齢63歳、心血管疾患既往または高リスク群、基礎T=227 ng/dL。経皮Tを平均33か月投与。主要評価は主要心血管有害事象(MACE)。

- T4DM試験(豪州):1007例、糖尿病前症または新規2型糖尿病、基礎T=395 ng/dL。T undecanoate筋注+生活介入を2年間実施。

改善が確認された臨床効果

性機能は最も一貫した効果が示されました。TTrialsでは性的活動が約40%(0.58回/週)増加し、性欲は25%、勃起機能は35%改善しました。ただし、勃起機能の改善度はシルデナフィル(5.7ポイント改善(IIEF))に比べると小幅(2.6ポイント改善(IIEF))でした。TRAVERSEでも性欲・活動は改善しましたが、勃起機能は有意差なしでした。

身体機能では、6分間歩行距離が6〜7m延長し、階段昇降能力も一部改善しました。ただし、歩行速度が遅い群では効果が認められませんでした。

気分と活力では、抑うつ症状が3〜10%改善し、エネルギー感も4〜5%向上しましたが、その効果は軽度です。

貧血改善は顕著で、TTrialsでは貧血患者の50%がHb≥1.0 g/dL上昇、TRAVERSEでは33%が改善しました。

骨密度はTTrialsで1年間の治療により脊椎海綿骨の体積BMDが7%上昇し、末梢や大腿骨でも有意な増加が認められました。

効果が限定的または認められなかった領域

糖代謝では、テストステロン補充は血糖コントロールにほとんど影響を与えませんでした。TTrialsやTRAVERSE試験では、空腹時血糖やHbA1cに変化はなく、糖尿病前症から糖尿病への進行も抑制しませんでした。例外はT4DM試験(1,007人対象)で、生活習慣介入と併用した場合に2時間血糖値200mg/dL以上の割合が減少しましたが、この試験では22%の患者でヘマトクリットが54%を超えるなど、投与量が多かった可能性があります。

認知機能については、加齢に伴う記憶障害がある男性において、テストステロン補充が遅延段落記憶、視覚記憶、空間能力、実行機能を改善することはありませんでした。ただし、すべての参加者を対象とした分析では、実行機能スコアが7%改善しました。

安全性とリスク

心血管リスクについて、TRAVERSEでは平均33ヶ月の追跡期間中、主要心血管イベント(MACE)発生率がT群7.0%、プラセボ群7.3%(HR 0.96)で、非劣性が証明されました。

静脈血栓塞栓症のリスクは増加し、特に治療開始後6ヶ月以内に注意が必要です。TRAVERSE試験では、肺塞栓症の発生率がT群0.9%、プラセボ群0.5%でした。

不整脈では心房細動がT群3.5%、プラセボ群2.4%とやや増加しました。

赤血球増加症は特に筋注型や高用量で頻発し、T4DMで22%、一方で経皮型・用量調整では低頻度(TTrials 1.8%、TRAVERSE 0.2%)でした。

前立腺について、高リスク群を除外した条件下では前立腺癌発症率に差はなく、TRAVERSEでT群0.46%、プラセボ群0.42%でした。PSAはT群で上昇しやすい傾向にあります。前立腺生検の可能性を高めるため、監視が必要です。

骨折は予想外の結果で、TRAVERSEでは骨密度増加にもかかわらず臨床骨折が43%増加しました。骨折部位は足関節・手首・肋骨が多く、活動量増加など別機序の可能性が示唆されます。

臨床応用に向けた実践的判断

T治療の恩恵が最も期待できるのは、T<200 ng/dLかつ性欲低下や貧血など明確な症状がある男性です。軽度低下例や主症状が勃起障害のみの場合は効果が限定的で、PDE5阻害薬など他治療が優先されます。

開始前には前立腺癌リスク、下部尿路症状、血栓既往、骨折リスクを評価することが重要です。既往血栓症例では予防的抗凝固の検討が、骨折高リスク例では骨粗鬆症治療併用が推奨されます。治療中はヘマトクリット、PSA、症状を定期的にモニタリングし、用量調整で生理的範囲を維持します。

明日から活かせるポイント

- 患者が「軽度低Tかつ非特異的症状」なら、まず減量・運動・睡眠改善など生活習慣介入を優先する

- T<200 ng/dLかつ症状ありなら、T治療は選択肢になり得る

- 開始前に必ず前立腺・血栓・骨折リスクを評価

- 治療は「症状改善」を目的にし、数値のみを追わない

- 用量過剰は赤血球増加症や塞栓症リスクを高めるため、血中Tを生理的範囲内に保つ

結論

最新のエビデンスは、テストステロン補充療法が選択的な患者集団において明確なベネフィットをもたらす一方で、意外なリスクも明らかにしました。臨床医は、検査値だけでなく、症状の重症度、併存疾患、患者の価値観を総合的に評価し、共有意思決定を行う必要があります。

参考文献

Bhasin S, Snyder PJ. Testosterone Treatment in Middle-Aged and Older Men with Hypogonadism. N Engl J Med. 2025;393(6):581-591. doi:10.1056/NEJMra2404637.