序論:心臓興奮の正確なマッピングがもたらす臨床的意義

心臓の興奮伝導は、電気生理学における最も基本的でありながら、臨床的にも極めて重要なテーマである。洞結節で発生した興奮が、房室結節を経てプルキンエ線維を介して心室筋へと伝播し、心筋の同期した収縮を引き起こす。この一連のプロセスが適切に機能することで、私たちの心臓は1分間に60〜100回、絶え間なく血液を送り出すことができる。しかし、もしこの伝導に遅延や異常が生じれば、不整脈、突然死、心不全のリスクが高まる。

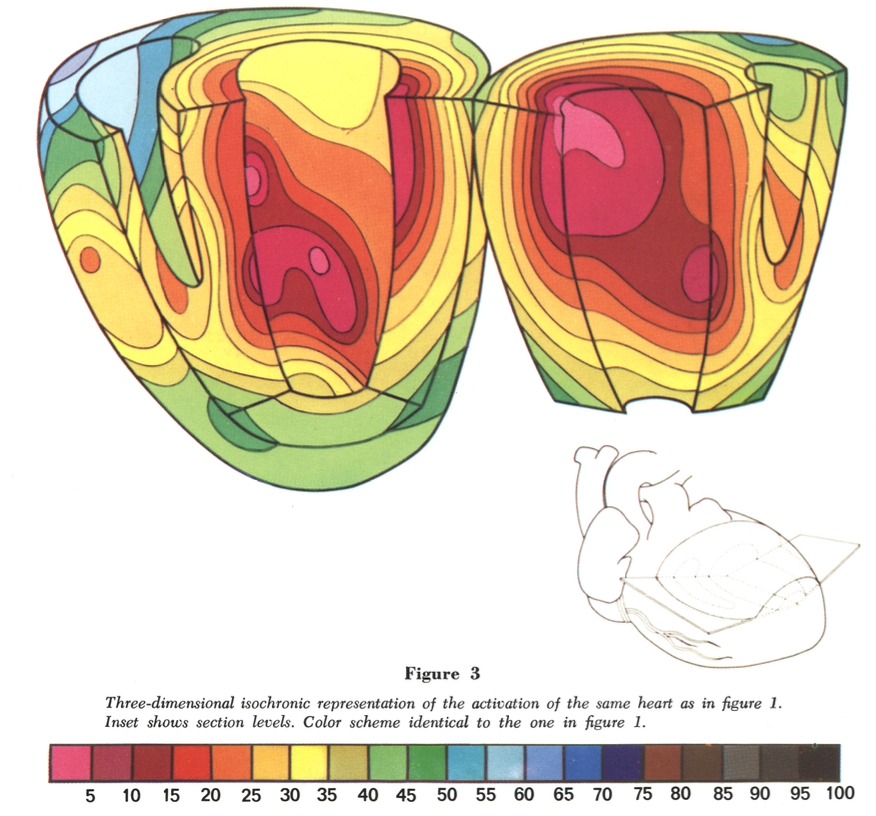

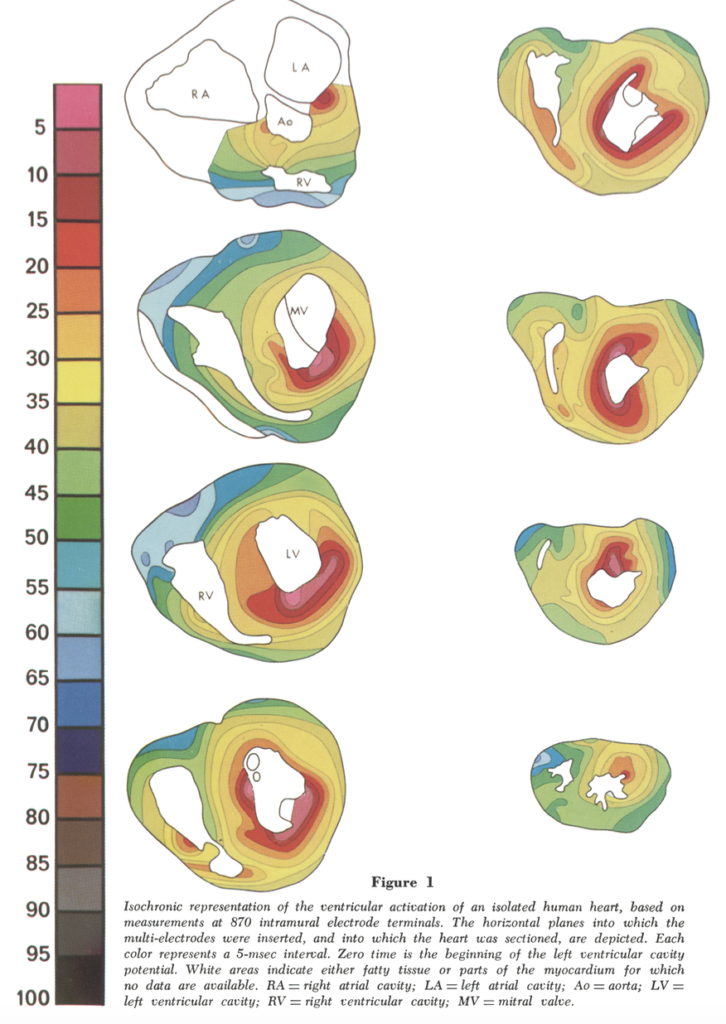

Durrerら(1970)は、正常なヒト心臓の興奮伝導を詳細に解析するため、死後30分以内に摘出した7つのヒト心臓を用いた孤立心モデルを作成し、870カ所の心筋内電極を用いて正確なマッピングを行った。50年以上も前のことである。すごい。これほどの細かい記録は当時としては画期的であり、現代の電気生理学の礎を築いた研究の一つといえる。本稿では、この論文の主要な発見と、それが臨床や基礎医学においてどのように応用できるのかを解説する。かなりマニアックな話です!

左心室興奮の3つの起点とその意味

Durrerらの研究により、左心室の興奮は以下の3つの部位から同時に開始することが明らかになった。

- 前方中隔近傍(僧帽弁付着部のすぐ下)

- 心室中隔の左側中央部

- 後方中隔(心尖部から基部の1/3の位置)

これらの部位は、左脚を介した興奮伝導によって、左室の3箇所で同期した興奮が発生すると考えられる。左室の中隔だけでなく、左室前壁や後壁もほぼ同時に興奮する。

左脚は、前枝(anterior fascicle)と後枝(posterior fascicle)に分かれ、それぞれ心内膜の異なる部位へと伝導する。そして中隔枝(Septal fascicle)の存在も示唆されている。これらの枝はプルキンエ線維と接続し、心筋へ興奮を伝える。

同時に興奮するのは、これらの異なる伝導経路が、心室の異なる部位をほぼ同時に興奮させるためであると考えられる。

これにより、左脚の伝導障害(左脚ブロック)が発生すると、QRSの形態が大きく変化する理由がより明確になった。特に、

・左脚前枝ブロック(LAFB)では前壁への興奮が遅延し、電気軸が左上方向(-45°〜-90°)へシフトする

・左脚後枝ブロック(LPFB)では後壁への興奮が遅延し、電気軸が右下方向(+90°〜+180°)へシフトする

このように、心筋内の興奮伝導パターンを理解することは、心電図の診断精度向上に直結する。

特に前方中隔の領域は僧帽弁の弁輪線維輪(annulus fibrosus)に近く、構造的に線維性組織と接するため、電気信号の伝導が遅延しやすい部分である。これが、左脚前枝ブロック(LAFB)が比較的生じやすい理由の一つである。

また、興奮が開始された3つの部位は、次の5〜10ミリ秒の間に急速に拡大し、15〜20ミリ秒で融合することが確認された。これは、左心室が効率的な収縮を行うために、同期した興奮波を形成するメカニズムであると考えられる。この過程が乱れると、QRS波形の延長や心室内伝導障害につながる可能性がある。

右心室興奮の開始地点と興奮伝導の遅延

右心室の心内膜興奮は、左心室の興奮開始後5〜10ミリ秒遅れて、前乳頭筋付近から開始する。これは、右脚(right bundle branch, RBB)がやや細く、伝導速度が左脚よりも遅いためである。この遅延は、心電図上のV1誘導におけるrSR’パターンとして現れることが多い。特に、完全右脚ブロック(RBBB)では、右心室の興奮が遅延し、QRS幅の延長(120msec以上)やR’波の増高が見られる。

心室中隔の興奮伝導の方向性

中隔の興奮は、

- 左側中央部から開始し、右側へと伝導する(左→右)

- 心尖部から基部へ向かう(下→上)

これは、左脚の前枝と後枝が異なる伝導経路を持つことによる影響と考えられる。前枝は前方・上部へ、後枝は後方・下部へ分布し、それぞれ独自の伝導経路を形成する。このため、左脚ブロック(LBBB)が発生すると、QRS波がV1誘導で深いS波、V6誘導で遅延したR波を示すようになる。

心外膜の興奮伝導と終末興奮部位

心外膜への興奮伝導は、心内膜での興奮伝導を反映していた。

最も早く心外膜へ興奮が到達するのは右室前梁部(pretrabecularis)であり、最も遅く興奮する部位は右心室後基部(posterobasal area)であった。

この事実は、心臓の三次元的な興奮伝導を考える上で重要であり、例えば心室頻拍(VT)や心室細動(VF)のリエントリー回路形成を理解する上での基礎データとなる。

孤立心 vs. 生体内心の興奮伝導速度の違い

本研究では、孤立心と生体内心での興奮伝導速度に差異があることが示された。

- 生体内心:40 cm/sec

- 孤立心:50〜62 cm/sec(約20%速い)

この理由として、自律神経調節の欠如、血流の変化、心筋の代謝状態の違いが考えられる。これは、電気生理学的検査(EPS)やカテーテルアブレーションの際に孤立心のデータを参考にする場合、慎重な解釈が必要であることを示唆している。

結論と臨床応用

Durrerらの研究は、心臓の電気生理学的マッピングの基礎を築き、臨床心電図の解釈や不整脈の発生機序の理解を深めるための重要な指針となった。

この知見をもとに、QRSの形態変化から特定の伝導異常を推測し、適切な診断や治療戦略を立てることが可能となった。

参考文献

Durrer, D., et al. (1970). Total excitation of the isolated human heart. Circulation, 41(6), 899-912.