はじめに

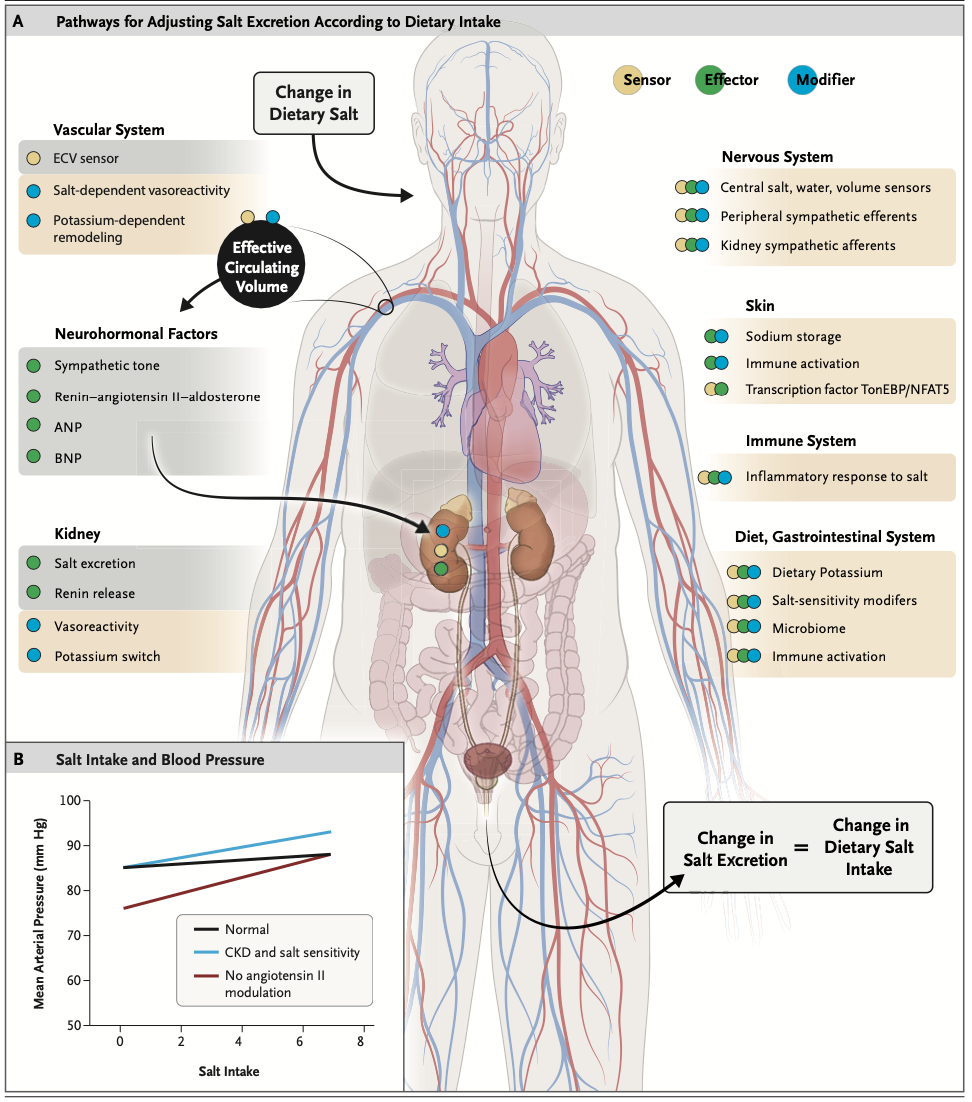

ナトリウム(Na)は生命維持に不可欠な陽イオンであり、その恒常性維持は生体内の電解質バランス、細胞外液量(ECF)、さらには血圧に直結しています。EllisonとWellingは、腎臓によるNa排泄制御を中心に、皮膚や免疫系などの新たな調節機構を加味しながら、塩分処理の統合的理解を提示しています。

現代人のNa摂取量は非常に多く、その影響は個人差が大きいです。正常血圧の人における食塩制限の効果は平均動脈圧でわずか0.4mmHgの低下にとどまりますが、高血圧患者では4mmHgの低下が確認されています。このような「塩感受性」は臨床上重要な概念です。

ナトリウムはどこに貯蔵されているのか?

体内のNaの約98%はECFに存在し、血漿中にはわずか10%しか含まれていません。特筆すべきは、間質や結合組織に存在するNa貯蔵庫の存在です。これらの部位にはグリコサミノグリカン(GAG)と呼ばれる陰性荷電をもつ多糖体が存在し、Naをイオン交換や吸着のかたちで保持しています。これにより、Naは一時的に浸透圧に影響を与えずに“非浸透性”の形で貯蔵されます。

皮膚や軟骨はNa蓄積に適した部位であり、MRIを用いた研究では原発性アルドステロン症の手術前後で筋肉中のNa量が減少する様子が確認されています。このような非血漿性Naの動態は、従来の“Naは等張に分布する”というモデルを見直す必要性を示唆しています。

食塩摂取による体液と代謝への影響

食塩摂取量が急増すると、尿中Na排泄がそれに追いつくまで数日から1週間ほどの遅れが生じます。この間、Naは一時的に体内に蓄積し、体重増加やECFの増大を引き起こします。特にNaClと比較して、Naクエン酸塩のようなアニオンによっては体重変化が少ないことが示されています。これは同じNa摂取量でもアニオンの種類によって体液動態が異なることを意味しています。

また、皮膚の間質空間にNaが蓄積すると、局所の高張環境を形成し、TonEBP/NFAT5という転写因子を介してマクロファージが活性化され、VEGF-C経路を通じてリンパ管系のリモデリングが起こります。この過程は免疫系を介した血圧上昇メカニズムと解釈されています。

渇きと脳の塩感知

摂取塩分量が増加しても、人間は必ずしも水分摂取量を増やすとは限りません。これは、摂取行動に行動的・社会的な要因が介在するためです。米国では水以外の飲料が総水分摂取の44%を占めており、必ずしも生理的渇きに基づく行動とはいえない状況にあります。

脳内では、視索前野や終板周辺器官(SFO、OVLT)に存在するNa感知ニューロンが、血漿や脳脊髄液のNa濃度上昇を検出し、アルギニンバソプレシン(AVP)の分泌を促します。AVPは腎集合管でENaCを介したNa再吸収を促進し、結果として水分保持とNa保持が進みます。

カリウムスイッチ:NCCとWNK-SPAK経路

Gordon症候群とGitelman症候群という遺伝性高血圧・低血圧疾患の研究により、Na-Cl共輸送体(NCC)の制御が血圧調節に極めて重要であることが明らかになっています。NCCは遠位尿細管に存在し、SPAKというキナーゼによってリン酸化されることで活性化します。

特に注目すべきは「カリウムスイッチ」の存在です。低カリウム食では、Kir4.1/Kir5.1チャネルが膜電位を変化させ、WNK4–SPAK経路を活性化してNCCをリン酸化し、Na再吸収を促進します。このシステムはカリウムを保持する代償としてNa保持が進むことから、高Na・低Kの食事では血圧上昇が避けられません。

食物繊維と腸内細菌:もう一つの制御軸

食物繊維は腸内で発酵され、短鎖脂肪酸(SCFA)を生成します。これらは腎臓や血管のGタンパク質共役受容体(GPR43、GPR109A)を活性化し、Treg細胞の誘導によって抗炎症作用を発揮します。高Na摂取は腸内のLactobacillusを減少させ、Th17細胞を増加させることで高血圧に寄与する可能性が示されています。

実践への示唆:何をすべきか?

- 高Na摂取の個体差を意識し、塩感受性の高い人にはNa制限を。

- 高K食品(果物・野菜)の積極的摂取によりNCCを抑制。

- 腸内環境を整える食物繊維の摂取を通じて免疫系を調整。

- Na摂取に関する公衆衛生政策は、単純な減塩指導だけでなく、K摂取や微生物叢への配慮も必要です。

おわりに

塩分摂取と血圧の関係は、単なるNa排泄量の問題にとどまらず、皮膚・免疫・腸・神経といった多層的なネットワークによって制御されています。カリウムスイッチや腸内細菌叢といった新たな知見を踏まえ、より個別化された生活指導や治療戦略の構築が求められています。

参考文献

Ellison DH, Welling PA. Insights into Salt Handling and Blood Pressure. N Engl J Med. 2021 Nov 18;385(21):1981–93. doi:10.1056/NEJMra2030212.