はじめに

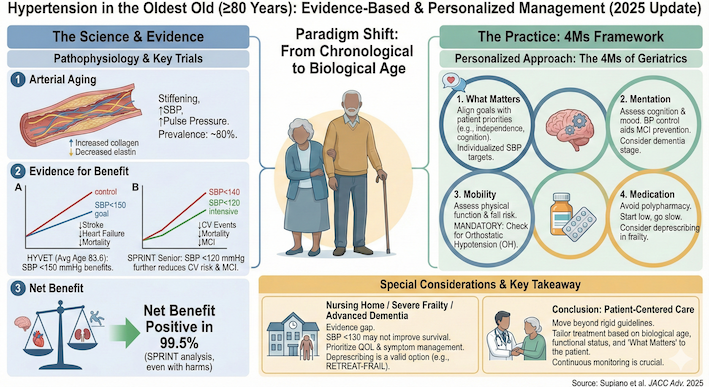

本稿では、2025年の最新エビデンスに基づく「超高齢者(80歳以上)における高血圧管理」のパラダイムシフトについて、学術的背景から分子生物学的メカニズム、そして臨床現場での実践的なアプローチまでを統合的に解説します。

血管老化の生物学的基盤:コラーゲンとエラスチンの動態

動脈の硬化(スティフネス)

高血圧管理の重要性を理解するためには、まず加齢に伴う大動脈の構造的変化に着目する必要があります。超高齢者における血圧上昇の根底には、血管壁における分子レベルの変容が存在します。加齢は、動脈壁への進行的なコラーゲン沈着と、それに伴うコラーゲン分子間の架橋(クロスリンク)の増加を引き起こします。これと並行して、血管の弾性を担うエラスチン線維の変性が生じ、大動脈を中心とした導管動脈の硬化(スティフネス)が進行します。

脈圧の増大

この構造的変化の結果、収縮期血圧(SBP)は上昇し続ける一方で、拡張期血圧はプラトーに達した後に低下し、脈圧の増大という特徴的な血行動態を呈します。米国のデータによれば、75歳以上の男女の80%が高血圧を有しており、これは単なる加齢現象ではなく、心血管疾患、脳卒中、慢性腎臓病、さらには認知機能障害に至る一連の病態の強力なドライバーとなっています。

エビデンスの変遷:HYVETからSPRINT、そして最新知見へ

HYVET試験(2008)

かつて、超高齢者への積極的な降圧治療には慎重な意見が支配的でした。しかし、その潮目を変えたのが2008年のHYVET試験です。平均年齢83.6歳の患者3,845人を対象としたこの試験では、SBPを150mmHg未満に制御することで、全死亡率を21%、脳卒中を30%、そして心不全を64%も減少させることが示されました。

SPRINT-Senior研究(2016)

さらに、SPRINT試験のサブ解析(SPRINT-Senior)は、より厳格な降圧目標の妥当性を提示しました。75歳以上の高齢者(2,636名、平均79.9歳)において、目標SBPを120mmHg未満とする強力な治療群は、標準治療群(140mmHg未満)と比較して、主要心血管イベントを34%、全死亡を33%減少させたのです。

SPRINT-MIND研究(2019)

特筆すべきは、認知機能への影響です。SPRINT-MIND研究において、強力な降圧は軽度認知障害(MCI)の新規発生率を19%有意に低下させました。認知アウトカムは、80歳以上と80歳未満のSPRINT-MIND参加者で同様でした。2025年の最新ガイドラインでは、これらの知見に基づき、MCIおよび認知症予防を目的としたSBP 130mmHg未満への管理がクラス1勧告として位置づけられています。

ネット・ベネフィット解析:99.5%の肯定

治療のベネフィットと、副作用(転倒、失神、急性腎障害など)による害のトレードオフをどう評価すべきか。本論文が紹介する最新のネット・ベネフィット解析は、この難問に明確な回答を与えています。SPRINT試験に参加した80歳以上の患者1,098人を対象にしたシミュレーションでは、心血管イベントや認知機能低下を防ぐメリットから治療による害を差し引いた「純利益」が計算されました。

結果として、副作用のリスクを過剰に見積もる「害を回避する視点(Harm averse)」を採用した場合であっても、参加者の99.5%においてネット・ベネフィットがプラスになることが判明しました。これは、適切な選択が行われる限り、80歳以上の超高齢者においても強力な降圧治療を行うことが科学的に正当化されることを示しています。

診断の落とし穴:測定の精緻化と起立性低血圧の義務的評価

血圧測定の注意事項

超高齢者の血圧管理において、診断の精度は治療の質を左右します。加齢によるバロレセプター(圧受容体)の感受性低下は血圧変動性を高め、正確な評価を困難にします。ここでの推奨は、少なくとも3つの異なる機会に、それぞれ3回の測定を行い、その平均値を用いるというものです(※補足参照)。

また、診察室血圧よりも家庭血圧や自由行動下血圧(ABPM)を優先すべきであり、これは白衣高血圧の頻度が非常に高いためです。

起立性低血圧の評価は「義務」

また、起立性低血圧の評価は「義務」とされています。特に治療開始後や増量後の30日間は転倒関連イベントのリスクが最も高まる時期であり、この期間の頻回なモニタリングが欠かせません。転倒リスクは、血圧値そのものよりも、降圧薬の導入初期における急激な血行動態の変化に依存することが知られています。

「4 Ms」フレームワーク

本研究が提唱する最大の新規性は、血圧管理を単なる数値目標としてではなく、老年医学の包括的モデル「4 Ms」に統合した点にあります。

- What Matters(最も大切なこと):患者個人の健康目標や余命、ケアの優先順位に合わせ、目標値を柔軟に設定します。

- Mentation(認知機能):認知症や抑うつの有無を評価し、降圧による認知症予防効果を最大化できる時期にあるかを見極めます。

- Mobility(移動能力):歩行速度や握力、バランス能力からフレイルの状態を把握し、転倒を避けつつ機能を維持する降圧計画を立てます。

- Medication(薬剤):ポリファーマシーを回避しつつ、必要であれば低用量の多剤併用(固定用量配合剤など)を活用して副作用を最小化します。

このモデルは、個々の「生物学的年齢」に応じた精密医療の実践を可能にします。

4Msによる評価と降圧剤検討の症例:83歳女性、Aさんの場合

臨床現場での具体的な適用例を想定してみましょう。83歳の女性、Aさんは収縮期血圧が160 mmHgを超え、軽度のふらつきを訴えて来院しました。

What Matters(最も大切なこと)

Aさんの最大の希望は「脳卒中で倒れた姉のようにならず、自宅で自立した生活を続けること」でした。余命予測は10年近くあり、彼女は脳卒中予防という大きなメリットを得るために、軽度の薬剤調整に伴うリスクを受け入れる「ハーム寛容型(Harm tolerant)」の価値観を持っていました。

Mentation(認知機能)

評価の結果、認知機能は維持されていましたが、加齢に伴う記憶力の低下を強く不安視していました。SPRINT-MIND試験の知見(集中的降圧によるMCI発生率19%減少)に基づけば、彼女にとって厳格な血圧管理は、まさに「脳を守る治療」としての意義を持ちます。

Mobility(移動能力)

歩行速度は毎秒0.8メートルとやや低下していましたが、自立歩行は可能でした。過去に傷害を伴う転倒歴はありません。本論文のデータでは、集中的降圧が傷害を伴う転倒を増やさないことが示されており、転倒を恐れて降圧を控えるのではなく、治療開始後30日間の慎重なモニタリングを条件に治療を強化する判断が下されました。

Medication(薬剤)

既存の2剤に加え、低用量の配合剤を追加する検討がなされました。ポリファーマシーの懸念はありますが、1つの薬を最大量まで増やすよりも、異なる作用機序の薬を低用量で組み合わせる方が副作用を抑えられるという知見に基づき、クロルタリドンを含む3剤併用へと移行しました。

結論として、Aさんは4Msの統合評価により「集中的降圧の適格者」と判断され、目標血圧を130/80 mmHg未満に設定して治療を継続することとなりました。

本研究の限界(Limitation)と今後の展望

本論文が認める通り、既存の臨床試験には依然として大きなギャップが存在します。最大のリスクを抱える認知症患者、介護施設入居者、および90歳を超える超・超高齢者は、主要なランダム化比較試験から除外されてきました。最近のRETREAT-FRAIL試験では、SBP 130mmHg未満の施設入居者において降圧薬を減らしても死亡率に影響がないことが示されましたが、QOLへの詳細な影響についてはさらなる研究が必要です。また、人生の最終段階における「適切な減薬(deprescribing )」の基準も確立されていません。

明日から実践できる血圧管理

超高齢者の血圧管理において、明日から私たちが活かせる知見は以下の通りです。

第一に、血圧測定の質を劇的に高めることです。椅子に座り、数分の安静を置いた後、3回連続で測定し、その平均を記録する習慣を徹底してください。

第二に、立ち上がった際のふらつきやめまいに敏感になることです。特に薬の種類が変わった際は、家庭でも起立前後の血圧を測定し、その差を確認してください。

第三に、医師との対話において「数値」だけでなく「4 Ms」の視点、特に自分にとって何が最も大切か(What Matters)を伝えることです。

最後に

高血圧管理は、もはや単なる数値の引き算ではありません。血管の生物学的老化を理解し、最新の疫学的エビデンスを羅針盤として、個人の生活の質を最大化するための高度な意思決定プロセスです。この科学的知性を携えることが、長寿社会を賢明に生き抜くための鍵となります。

参考文献

Supiano MA, Ascher SB, Rich MW. Hypertension in the Oldest Old. JACC Adv. 2025;4(12):102306. https://doi.org/10.1016/j.jacadv.2025.102306

※補足:各ガイドラインにおける血圧測定回数

「少なくとも3つの異なる機会に、それぞれ3回の測定を行い、その平均値を用いる」という手順は、提供された主要なガイドライン(日本、欧州、米国、英国)の現在の推奨事項とは細部が異なります。

多くのガイドラインでは、「複数回の機会」に「複数回の測定」を行うことは共通していますが、測定回数や平均の算出方法(すべての平均か、最後の2回の平均かなど)に違いがあります。

各ガイドラインにおける具体的な推奨事項は以下の通りです。

日本高血圧学会(JSH 2025)

日本の最新ガイドラインでは、「3回測定してその全平均」ではなく、「安定した2回の平均」を用いることが推奨されています。

• 機会の回数: 「少なくとも2回以上の異なる機会」における血圧値に基づいて診断を行います。

• 1回あたりの測定: 1〜2分の間隔をおいて複数回測定し、安定した値(測定値の差が5 mmHg未満を目安)を示した2回の平均値を血圧値とします。

欧州心臓病学会(ESC 2024)

欧州のガイドラインでは、1回の機会につき「3回測定」を行いますが、用いるのは「最後の2回の平均」です。

• 機会の回数: 1回以上の受診(more than one visit)で繰り返すことが推奨されています。

• 1回あたりの測定: 各受診時に3回の測定を1〜2分間隔で記録します。しかし、患者の血圧値として採用するのは最後の2回の平均値です。

米国心臓病学会/米国心臓協会(ACC/AHA 2025)

米国のガイドラインでは、「2回以上」という表現が使われており、3回と固定されてはいません。

• 機会の回数: 「2回以上(≥2)」の異なる機会。

• 1回あたりの測定: 利用可能な測定値の平均を用いますが、エラーを最小限にするために「2回以上(≥2)」の測定の平均を用いることが推奨されています。

英国国立医療技術評価機構(NICE 2019/2023)

英国のガイドラインでは、3回測定する場合もありますが、平均値ではなく「低い方の値」を採用する手順となっています。

• 手順: 診察室血圧が140/90 mmHg以上の場合、2回目の測定を行います。もし2回目が1回目と大きく異なる場合は、3回目を測定します。

• 採用値: 最後の2回のうち、低い方を記録します。

• 診断: 診断の確定には、診察室での測定だけでなく、自由行動下血圧測定(ABPM)または家庭血圧測定(HBPM)の使用が強く推奨されています。

補足のまとめ

「3つの機会、各3回、全平均」という測定手順は、一般的な診療慣行として行われることはあるかもしれませんが、主要な最新ガイドライン(JSH 2025、ESC 2024など)の厳密な推奨事項とは一致しません。

現在のトレンドとしては、診察室での測定回数を増やすことよりも、家庭血圧(HBPM)や24時間自由行動下血圧(ABPM)などの「診察室外血圧」を用いて診断を確定することが、より強く推奨されています