中枢神経・脳

中枢神経・脳 強化降圧療法で脳卒中リスクは上がるのか?下がるのか?

はじめに 脳卒中は世界的に依然として主要な死亡・障害原因の一つであり、特に東アジア地域では高い発症率を示しています。その最大の修正可能な危険因子は高血圧であり、収縮期血圧(SBP)の管理が脳卒中予防の鍵を握ります。しかし、至適な降圧目標値に...

中枢神経・脳

中枢神経・脳  心臓血管

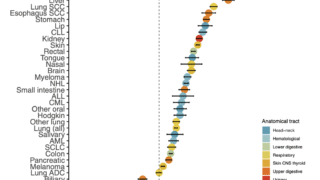

心臓血管  がん、悪性腫瘍

がん、悪性腫瘍  生活環境

生活環境  心拍/不整脈

心拍/不整脈  ポジティブ心理学

ポジティブ心理学  血圧

血圧  血圧

血圧  血圧

血圧  ポジティブ心理学

ポジティブ心理学