女性医療

女性医療 低用量ピル、ホルモン補充療法の副作用のメカニズムに迫る;エストロゲンの光と影

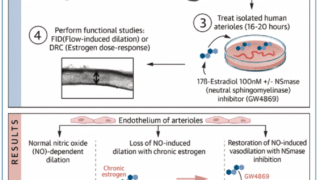

序論:エストロゲンの「二面性」をめぐる再考 長らくエストロゲンは「心血管保護ホルモン」として知られてきました。女性における閉経後の心血管リスク上昇は、エストロゲン欠乏が原因の一つとされ、ホルモン補充療法(HRT)はその予防策と考えられてきま...

女性医療

女性医療  耳鼻咽喉科関連

耳鼻咽喉科関連  身体活動

身体活動  がん、悪性腫瘍

がん、悪性腫瘍  がん、悪性腫瘍

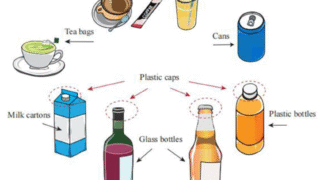

がん、悪性腫瘍  食事 栄養

食事 栄養  食事 栄養

食事 栄養  生活環境

生活環境  中枢神経・脳

中枢神経・脳  食事 栄養

食事 栄養