睡眠

睡眠 「社会的時差ボケ」の脅威:日本人労働者を蝕む生産性低下要因

はじめに 睡眠が健康に不可欠であることは、もはや自明の理です。しかし、現代のビジネスパーソンにとって、睡眠は単なる休息以上の意味を持ちます。それは、翌日のパフォーマンスを決定づける「投資」であり、キャリアの持続可能性を左右する「基盤」です。...

睡眠

睡眠  Uncategorized

Uncategorized  感染症関連

感染症関連  食事 栄養

食事 栄養  医療全般

医療全般  中枢神経・脳

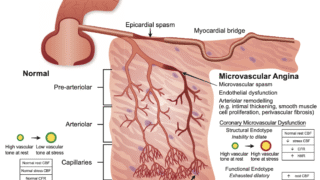

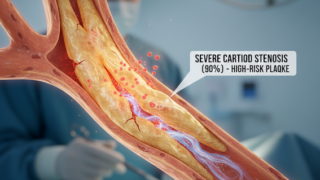

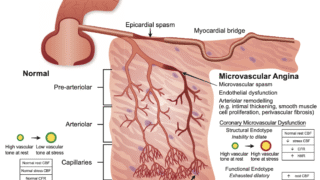

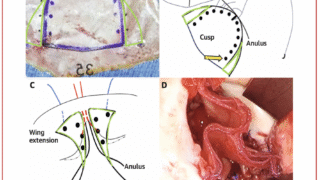

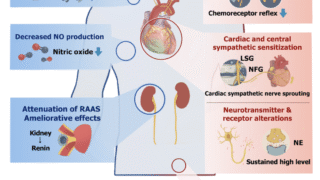

中枢神経・脳  心臓血管

心臓血管  心臓血管

心臓血管  Uncategorized

Uncategorized  心臓血管

心臓血管