心療内科

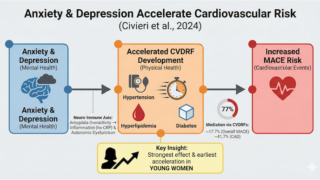

心療内科 不安や抑うつで加速する心血管疾患

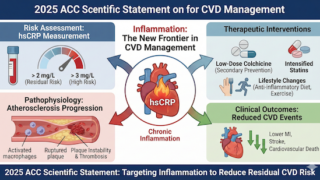

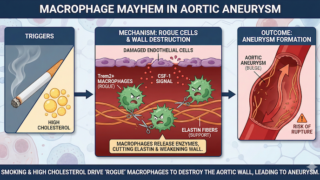

はじめに 心の平穏が失われたとき、私たちの身体の中では、目に見えない「時計」が加速を始めます。不安や抑うつといった精神的苦痛が、単なる感情の揺らぎにとどまらず、心血管疾患(CVD)という致命的な結末へと向かうプロセスを、代謝リスク因子の発生...

心療内科

心療内科  心臓血管

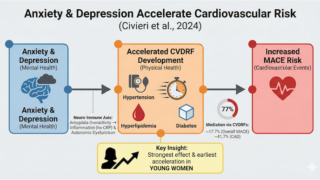

心臓血管  ED

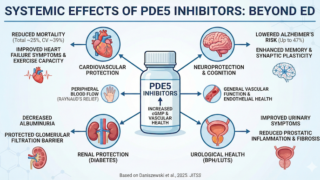

ED  呼吸

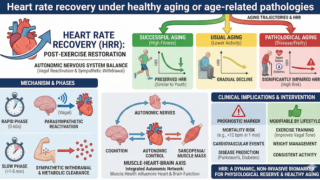

呼吸  心拍/不整脈

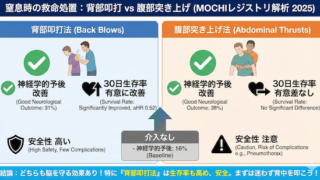

心拍/不整脈  心臓血管

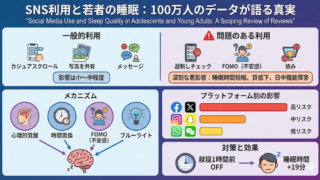

心臓血管  Digital Health

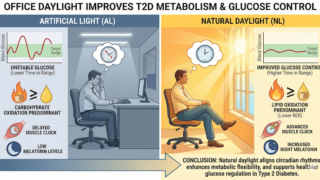

Digital Health  生活環境

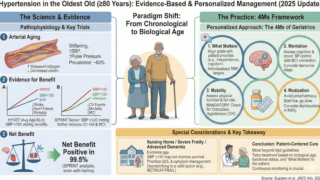

生活環境  血圧

血圧  心臓血管

心臓血管