序論

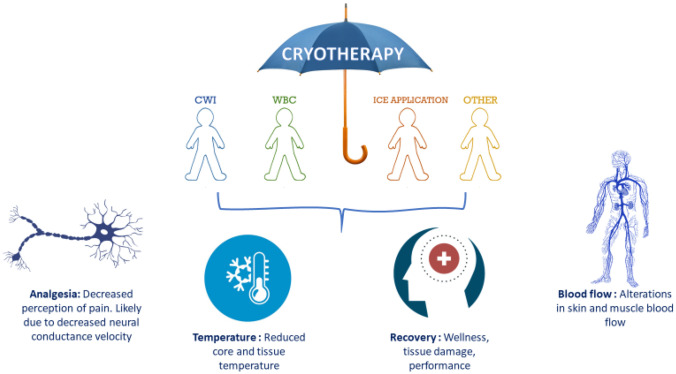

低温療法(cryotherapy;クライオセラピー)は、古代ギリシャのヒポクラテスが「水はすべてを治す」と述べた時代から、今日に至るまで、痛みの緩和、炎症の抑制、運動後の回復促進を目的として利用されてきた。現代では、氷や冷水を用いた局所冷却から、極低温環境で全身を短時間曝露する全身クライオセラピー(Whole-Body Cryotherapy, WBC)まで、多岐にわたる方法が存在する。本稿では、最近の研究成果をもとに、低温療法の各方法の作用機序を解説し、実践的応用のための具体的な方法を提示する。

こちらも参考に。

低温療法の分類と方法

低温療法は、大きく分けて局所冷却と全身冷却の二つに分類される。

1. 局所冷却(Localized Cryotherapy)

局所冷却は、特定の部位に対して冷却を行う方法であり、スポーツ障害や外傷管理に一般的に用いられる。

- 氷(アイスパック):0°Cで適用され、直接的な冷却効果と血管収縮作用がある。筋温を最大-6.4°C低下させる(Freitag et al., 2021)。

- 冷却スプレー:急速冷却により、一時的な鎮痛効果をもたらすが、深部までの冷却効果は限定的。

- 氷マッサージ:短時間で深部冷却を促進し、神経伝導速度を低下させることで即時の鎮痛作用を発揮する。

2. 全身冷却(Systemic Cryotherapy)

全身冷却は、全身もしくは大部分の組織に対して冷却を行う。

- 冷水浸漬(Cold-Water Immersion, CWI):10-15°Cの冷水に10-15分間浸かることで、炎症抑制と筋損傷の回復を促進する(Leeder et al., 2012)。

- 全身クライオセラピー(Whole-Body Cryotherapy, WBC):-110°Cから-160°Cの極低温環境に2-3分間曝露する方法で、交感神経活性化、抗炎症作用、筋回復の促進が期待される(Hausswirth et al., 2011)。

低温療法の作用機序

1. 血流の変化と炎症の抑制

低温刺激により、初期には血管収縮(vasoconstriction)が起こり、その後血管拡張(vasodilation)が生じる。

- 短時間(5-15分)の冷却では、血管収縮により血流が低下し、炎症性サイトカイン(IL-6, TNF-α, IL-1β)の発現が減少(Guillot et al., 2019)。

- 15分以上の冷却では、冷却誘発性血管拡張(Cold-Induced Vasodilation, CIVD)が発生し、回復を促進する(Gregson et al., 2011)。

2. 神経系への作用と鎮痛効果

冷却は、感覚神経の伝導速度を低下させることで鎮痛効果を発揮する。

- C線維やAδ線維の伝導速度が低下し、痛みの知覚が鈍化する(Herrera et al., 2010)。

- WBCでは、エンドルフィンとノルアドレナリンの分泌が増加し、痛みの軽減と精神的高揚が得られる(Banfi et al., 2010)。

3. 筋回復と代謝調節

低温療法は、ミトコンドリアのバイオジェネシス(新生)を調節し、筋修復を促進する。

- PGC-1α(ペルオキシソーム増殖因子活性化受容体ガンマ共役因子1α)の発現が増加し、持久力トレーニングにおける筋適応が向上(Ihsan et al., 2015)。

- しかし、筋肥大を目的としたトレーニング直後の冷却は、mTORシグナルの抑制により筋タンパク質合成を阻害する可能性がある(Roberts et al., 2015)。

局所冷却と全身冷却の作用

低温療法(クライオセラピー)の局所冷却と全身冷却に分けてそのメカニズムを整理してみましょう。

- 局所冷却(氷・アイスパック・冷却スプレーなど)

→ 主に 冷却部位の血流と神経伝達に影響 を与える。全身への影響は限定的。 - 広範囲冷却(冷水浸漬[CWI]・全身クライオセラピー[WBC]など)

→ 全身の自律神経・循環系・代謝系 にも影響を及ぼす。

1. 局所冷却の作用

(1) 血管収縮 → 局所の血流低下

- 氷やアイスパックなどの局所冷却は、適用部位の血管を収縮 させ、局所的な血流を抑える(バソコンストリクション)。

- これは、炎症を抑制し、浮腫を軽減するのに有効。

(2) 感覚神経の伝導速度低下 → 鎮痛作用

- Aδ線維やC線維の神経伝導速度が低下し、痛みの知覚が鈍る。

- これにより、鎮痛効果(analgesic effect)が得られる。

(3) 筋肉の代謝低下

- 局所的な低温は筋温を下げ、代謝活動を低下させることで、二次的な損傷を防ぐ(酸素消費量の低下)。

➡ 基本的には局所的な効果が中心であり、全身的な影響は少ない。

2. 全身冷却の作用

(1) 自律神経系への影響

- 冷水浸漬(CWI) や 全身クライオセラピー(WBC) は、交感神経と副交感神経のバランスに影響を与える。

- 特に、最初の数分間は 交感神経が活性化 し、ノルアドレナリンやカテコールアミンの分泌が増加(冷水ショック反応)。

- その後、冷却時間が長くなると、副交感神経が優位になり、リラックス効果が現れる。

(2) 全身の血流調節

- 初期には 末梢血管の収縮 によって中心血流(心臓や脳)が増加。

- 長時間の冷却では、血管拡張が生じ、全身の血流が改善 する(冷却誘発性血管拡張, CIVD)。

- 心拍数の低下 や 血圧の変化 も観察される。

(3) 炎症と免疫系への影響

- 全身冷却は、抗炎症作用を持つサイトカイン(IL-10 など)の増加 や 炎症性サイトカイン(IL-6, TNF-α など)の抑制 をもたらすことが報告されている。

- これにより、炎症性のストレスが軽減され、運動後の回復が促進 される。

(4) 代謝系への影響

- 低温刺激により、褐色脂肪組織(BAT)が活性化 され、エネルギー消費が増加。

- これは、寒冷曝露が脂肪燃焼(熱産生, thermogenesis)を促進 する可能性があることを示唆。

(5) ホルモン分泌の変化

- 短時間の冷却では アドレナリン・ノルアドレナリンが急増 し、覚醒作用を持つ。

- 長時間の冷却では コルチゾールが低下 し、ストレス軽減効果が期待される。

3. 低温療法の「局所 vs. 全身」の比較

| 作用 | 局所冷却(アイスパック・氷) | 全身冷却(CWI・WBC) |

|---|---|---|

| 血流変化 | 局所の血流減少(短時間)→ 炎症抑制 | 初期:血管収縮 → 後期:全身血管拡張 |

| 神経系 | 局所の神経伝導遅延 → 鎮痛効果 | 交感神経活性化(短時間)→ 副交感神経優位(長時間) |

| 炎症抑制 | 局所の炎症抑制 | 全身の抗炎症サイトカイン増加 |

| 代謝 | 局所の代謝低下(エネルギー消費減) | 褐色脂肪活性化 → 脂肪燃焼促進 |

| ホルモン | ほぼ影響なし | アドレナリン増加、コルチゾール低下 |

低温療法の「局所 vs. 全身」の結論

✅ 局所冷却 は、特定の部位の炎症や痛みを抑える のに適しており、全身の影響は少ない。

✅ 全身冷却(CWI, WBC) は、自律神経・血流・ホルモン・免疫系に全身的な影響 を与え、運動後の回復や健康増進に寄与する。

✅ 冷却時間と範囲によって影響が異なる ため、目的に応じた使い分けが重要。

✅ 低温療法の全身的な効果を狙うなら、CWIやWBCの方が有効 であり、単なる局所冷却とは異なる作用を持つ。

実践的応用と注意点

✔ 急性期のケア(捻挫・打撲・外傷)

- 氷やアイスパックを10-15分間適用することで炎症を抑え、腫れを軽減。

✔ スポーツ後の回復

- CWI(10-15°C, 10-15分)を運動直後に行うと、筋損傷の回復が促進。

- WBC(-110°C, 2-3分)を試合後に実施することで、疲労回復と交感神経の活性化が期待される。

✔ 筋力トレーニングと冷却の使い分け

- 持久力トレーニング後には冷却が有効(PGC-1αの活性化)。

- 筋肥大を目的とする場合、トレーニング直後の冷却は避ける(mTOR抑制)。

結論

低温療法は、適用方法と目的によって、局所的・全身的な生理学的変化をもたらす。最新の研究により、低温刺激が血流、神経、炎症反応、筋修復、代謝に与える影響が分子レベルで明らかになりつつある。適切な冷却時間と温度の選択が、効果を最大化する鍵となる。科学的根拠に基づいた低温療法の活用が、医療・スポーツの現場での実践においてますます重要になるだろう。

参考文献

- Allan R et al. Cold for centuries: a brief history of cryotherapies to improve health, injury and post-exercise recovery. Eur J Appl Physiol. 2022; 122(5): 1153-1162. doi:10.1007/s00421-022-04915-5