はじめに

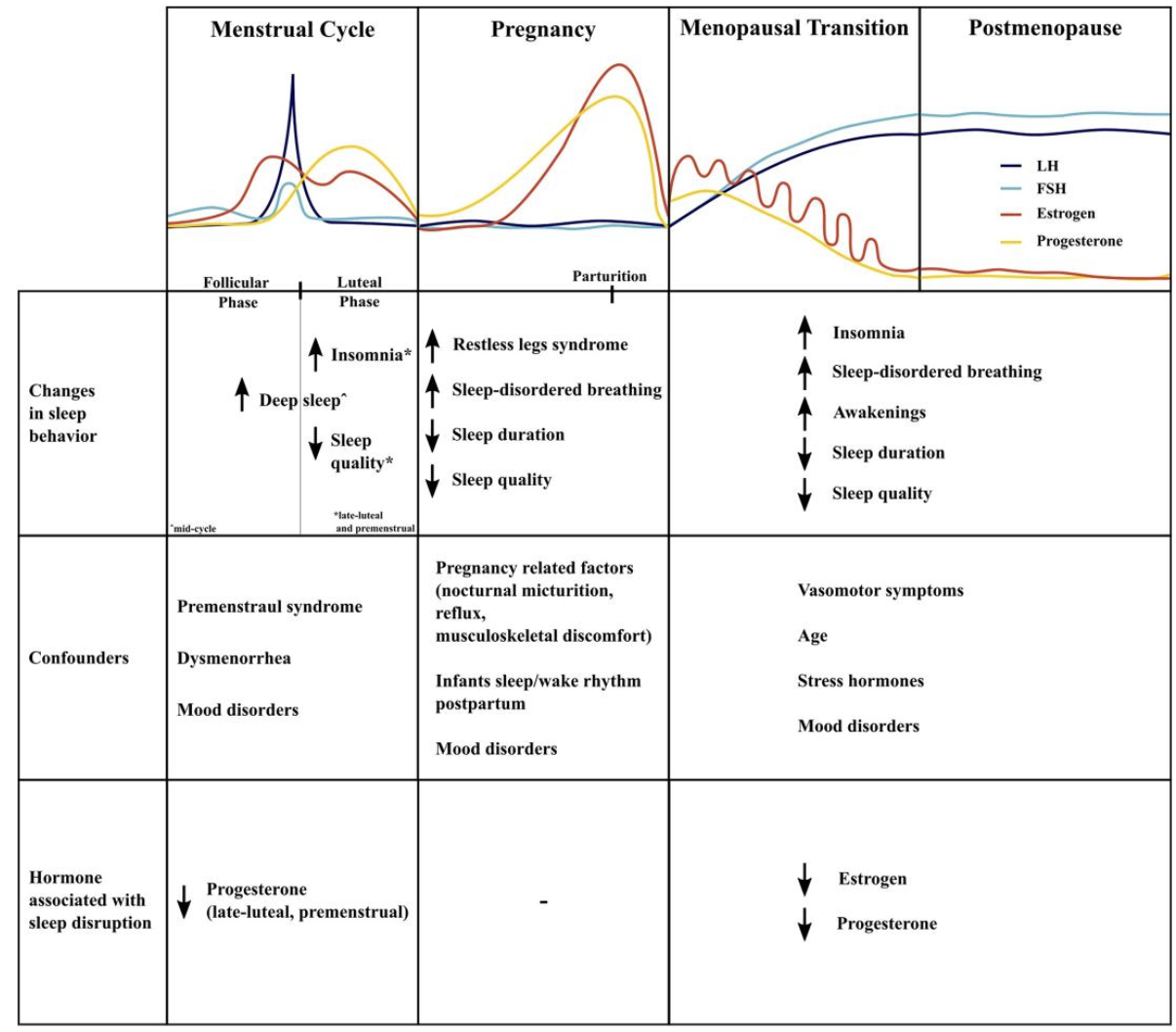

睡眠は健康維持に不可欠な生理機能であり、その質の低下は生活の質を著しく損ないます。女性は男性よりも睡眠障害を経験する頻度が高く、特に月経周期、妊娠、閉経といった生殖ホルモンの変動が関わるライフイベントにおいて、睡眠の質が著しく変化することが知られています。しかしながら、生殖ホルモンが具体的にどのようなメカニズムで睡眠に影響を与えるのかについては、未解明な部分も多いです。

本稿では、近年の研究をもとに、生殖ホルモンが女性の生涯にわたる睡眠障害に及ぼす影響について解説します。

月経周期と睡眠の変化

生殖年齢にある女性の睡眠は、月経周期に伴うホルモン変動の影響を受けます。特に、黄体期後半(late luteal phase)では睡眠の質が低下しやすいことが報告されています。

プロゲステロンの影響

プロゲステロンは神経活動を抑制し、鎮静作用をもつホルモンです。これはγ-アミノ酪酸(GABA)A受容体を介して作用し、深い睡眠(徐波睡眠)を促進することが知られています。しかし、黄体期後半になるとプロゲステロンが急激に減少するため、睡眠が不安定になります。特に、睡眠維持困難(夜間覚醒が増加)が報告されており、女性の不眠の主な要因の一つと考えられています。

エストロゲンの影響

月経周期中のエストロゲンの変動が睡眠に与える影響は明確ではありません。一部の研究では、エストロゲンが睡眠の質を向上させる可能性が示唆されていますが、他の研究では明確な関連は認められていません。

ただし、エストロゲンが減少する閉経期には、睡眠障害のリスクが顕著に増加することが報告されています。

つまり、エストロゲンは月経周期単位では睡眠の変化と明確な関連を示さないものの、生涯(life span)という視点では、特に更年期以降のエストロゲン減少が睡眠障害と深く関連していることが示唆されています。

妊娠・産後の睡眠変化

妊娠中の女性はホルモン環境の大きな変化を経験し、それに伴い睡眠の質も変動します。

妊娠中の睡眠

妊娠中はプロゲステロンとエストロゲンが急増し、妊娠後期(第3三半期)にはプロゲステロンが300 ng/mL、エストロゲンが7000 pg/mLに達することが報告されています。このホルモンの上昇により、眠気の増加や睡眠時間の延長が見られます。

しかし、妊娠後期になると、夜間頻尿、逆流性食道炎、胎児の動きによる不快感などの生理的要因により、睡眠が著しく妨げられます。また、妊娠中のプロゲステロンの急増は、睡眠時無呼吸症候群(OSA)のリスクを低下させることが示唆されています。

産後の睡眠

産後は急激なホルモン変化が睡眠に大きな影響を与えます。プロゲステロンとエストロゲンは出産後に急降下し、産後うつ(postpartum depression)や不眠のリスクが増加します。また、新生児の睡眠サイクルの乱れが母親の睡眠不足を助長する要因となります。

更年期と閉経後の睡眠障害

閉経に伴うホルモンの変動は、女性の睡眠に最も大きな影響を与えるとされています。閉経期の女性の50%以上が入眠困難、夜間覚醒、早朝覚醒などの睡眠障害を訴えています。

エストロゲンの影響

閉経後の女性では、エストロゲンの急激な低下により、睡眠障害が顕著に増加します。エストロゲンが低いと、睡眠効率が低下し、覚醒頻度が増加することが報告されています。

さらに、エストロゲンの低下は、血管運動症状(ホットフラッシュや寝汗)を引き起こし、これが夜間の睡眠障害を増悪させます。

ホルモン補充療法(HRT)の有効性

エストロゲン補充療法(HRT)は、更年期の女性における睡眠の質の向上に有効とされています。HRTを受けた女性では、不眠症の症状が有意に改善し、総睡眠時間の増加が報告されています。

また、プロゲステロン単独療法も睡眠の改善に寄与し、特に睡眠時無呼吸症候群の軽減に効果があるとされています。

こちらも参考に。

プロゲステロン、エストロゲンのまとめ

プロゲステロンの睡眠促進作用は、GABA受容体を介した鎮静作用によるものです。プロゲステロンは、GABA受容体のアゴニストとして作用し、神経活動を抑制することで睡眠を誘導します。また、プロゲステロンは中枢神経系における呼吸調節にも関与しており、睡眠時無呼吸症候群に対して保護的に働きます。

エストロゲンは、脳内のさまざまな神経伝達物質に影響を与えることで、睡眠に複雑な影響を及ぼします。エストロゲンは、セロトニンやドーパミンのレベルを調節し、気分や睡眠の質に影響を与えます。更年期におけるエストロゲンの減少は、これらの神経伝達物質のバランスを乱し、睡眠障害を引き起こす可能性があります。

参考:睡眠に関わる神経回路とホルモンの関係

睡眠と覚醒を調節する神経回路には、視索前野(VLPO)、青斑核(LC)、視床下部(LH)、背側縫線核(DRN)などが関与しています。これらの領域は、エストロゲンやプロゲステロンの影響を受け、睡眠の質や覚醒の持続時間を調節します。

視索前野(VLPO)

VLPOは睡眠促進に関与する主要な領域です。この領域のニューロンは、γ-アミノ酪酸(GABA)やガラニンを放出し、覚醒に関与する神経回路を抑制することで睡眠を誘導します。しかし、エストロゲンはこのVLPOの活動を低下させることが報告されており、その結果、女性の覚醒持続時間が長くなる可能性があります。

青斑核(LC)

LCはノルアドレナリンを放出し、覚醒を促進する役割を担っています。エストロゲンはLCの活性を増強し、ノルアドレナリンの放出を増加させることが分かっています。これにより、女性はエストロゲン濃度が高い時期には覚醒しやすく、夜間覚醒の頻度が増加することが示唆されます。

視床下部(LH)とヒポクレチン

視床下部外側野(LH)にはヒポクレチン(オレキシン)を産生するニューロンが存在し、これが覚醒を強化する働きを持っています。エストロゲンはヒポクレチンニューロンの活性を高め、女性の覚醒持続時間を延長させる可能性があります。

研究の新規性と限界

本研究の新規性は、女性のライフステージ全体を通じて、生殖ホルモンが睡眠に与える影響を包括的に評価した点にあります。特に、更年期におけるホルモン療法の効果を詳細に検証し、その有用性を明らかにしました。また、分子生物学的なメカニズムにも焦点を当て、ホルモンが睡眠に及ぼす影響をより深く理解するための基盤を提供しました。

しかし、本研究にはいくつかの限界もあります。まず、ホルモンレベルの測定方法や睡眠の評価方法が研究間で異なるため、結果の一貫性に欠ける部分があります。ホルモン以外の因子(ストレス、加齢、生活習慣)の影響が考慮しきれていない点も挙げられます。また、サンプルサイズが小さい研究も多く、結果の一般化には注意が必要です。今後の研究では、より大規模で標準化された方法を用いて、これらの限界を克服することが求められます。

実践的アドバイス

- 月経周期に合わせた睡眠管理:黄体期後期には、プロゲステロンの減少に伴い睡眠の質が低下しやすいため、この時期には特に睡眠環境を整えることが重要です。リラックスできる環境を作り、カフェインやアルコールの摂取を控えることで、睡眠の質を向上させることができます。

- 妊娠中の睡眠改善:妊娠中は、生理的な変化が睡眠を妨げるため、横向きで寝る、枕を使って体を支えるなど、体勢を工夫することが有効です。また、定期的な運動やリラクゼーション法を取り入れることで、睡眠の質を改善することができます。

- 更年期のホルモン療法:更年期の睡眠障害に対しては、エストロゲンやプロゲステロンの補充療法が有効です。医師と相談の上、適切なホルモン療法を検討することが重要です。また、生活習慣の改善(例:規則正しい睡眠スケジュール、ストレス管理)も睡眠の質を向上させるのに役立ちます。

結論

女性の生殖ホルモンは、ライフステージを通じて睡眠に大きな影響を与えます。特に、プロゲステロンは睡眠を促進する重要な役割を果たし、更年期におけるホルモン療法は睡眠障害の改善に有効です。月経周期、妊娠、更年期それぞれの時期に応じた睡眠管理を行うことで、睡眠の質を向上させることができます。今後の研究では、ホルモンと睡眠の関係をさらに深く理解し、より効果的な治療法の開発が期待されます。

参考文献

・Haufe, A., & Leeners, B. (2023). Sleep Disturbances Across a Woman’s Lifespan: What Is the Role of Reproductive Hormones?. Journal of the Endocrine Society, 7(1), 1–14. https://doi.org/10.1210/jendso/bvad036

・Dorsey A, de Lecea L, Jennings KJ. Neurobiological and Hormonal Mechanisms Regulating Women’s Sleep. Front Neurosci. 2021 Jan 14;14:625397. doi: 10.3389/fnins.2020.625397. PMID: 33519372; PMCID: PMC7840832.