はじめに

脳神経のうち、特に下位脳神経(Lower Cranial Nerves, 以下LCN)である第IX〜XII脳神経(舌咽神経、迷走神経、副神経、舌下神経)は、咀嚼・嚥下・音声・味覚・自律機能など、生命維持と生活の質に直結する多彩な機能を担っています。

第IX〜XII脳神経は、それぞれ以下の神経に対応します。

- 第IX脳神経(CN IX):舌咽神経(Glossopharyngeal nerve)

- 第X脳神経(CN X):迷走神経(Vagus nerve)

- 第XI脳神経(CN XI):副神経(Accessory nerve)

- 第XII脳神経(CN XII):舌下神経(Hypoglossal nerve)

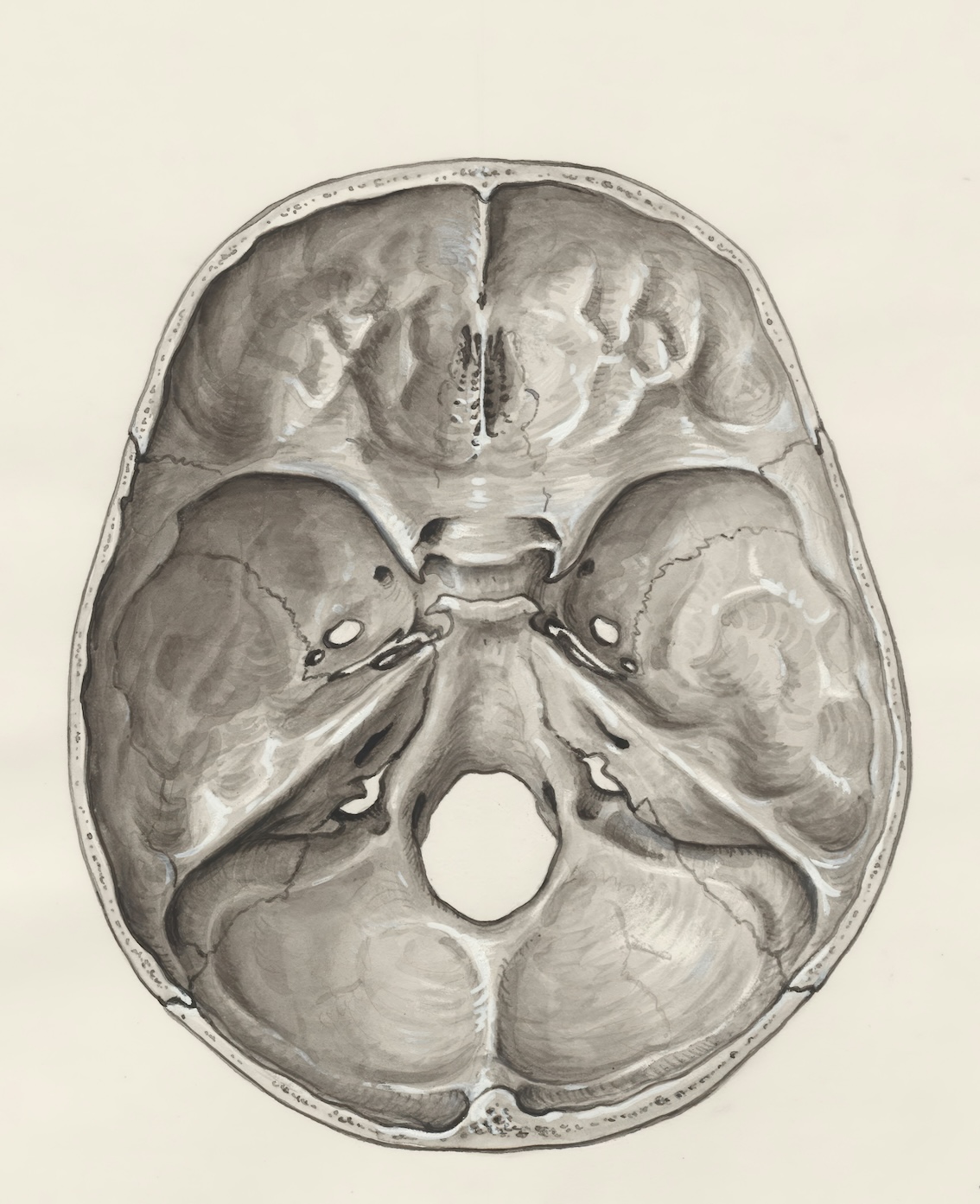

これらはまとめて下位脳神経(Lower Cranial Nerves)と呼ばれ、主に延髄から出て頭蓋底の頸静脈孔(IX, X, XI)および舌下神経管(XII)を経て末梢に向かいます。解剖学的に頸静脈孔(jugular foramen)や舌下神経管(hypoglossal canal)という限られた狭い空間を通過するため、局所病変によって複数神経が同時に障害されやすい構造的特徴を持っています。

本稿は、Gutierrezらによる2020年の総説に基づき、7つの代表的な下位脳神経症候群を中心に、神経解剖と臨床症候の要点を明快に整理し、実践的に活かすための視点を提供いたします。

下位脳神経の通過路:頸静脈孔と舌下神経管

頸静脈孔は後頭骨と側頭骨錐体部の接合部に位置し、最大20%の症例で骨性中隔により前内側部(pars nervosa)と後外側部(pars venosa)に分割されます。前内側部にはCN IXとその鼓室枝(Jacobson神経)、後外側部にはCN X・XIと内頸静脈が通過し、動脈枝も密に走行します。

一方、舌下神経管は同様に骨性中隔で分けられ、最大45%の例で上咽頭動脈枝が含まれます。

これらの解剖構造は、病変の局在診断や外科的アプローチを検討する際の重要な手がかりとなります。

神経機能と診察所見:局在診断の手がかりとなる徴候たち

各LCNの機能は明確に分化しています。

たとえば、CN IXは嚥下時の咽頭挙上、後1/3の舌の味覚・知覚、耳介部の知覚、そして耳下腺の唾液分泌を担います。

CN Xは咽頭・喉頭筋の支配を介して嚥下と発声に関与し、また迷走神経反射の遠心路でもあります。

CN XIは胸鎖乳突筋と僧帽筋の運動を、CN XIIは舌筋の運動制御を担います。

これらの所見を丁寧に診察することで、病変の側性や障害範囲を正確に捉えることが可能です。

代表的な下位脳神経症候群:7つの臨床像を比較する

以下に、代表的なLCN症候群の要点を整理します。

- Avellis症候群:CN Xの障害により、同側の声帯・軟口蓋麻痺と、対側の半身解離性感覚障害を呈します。椎骨動脈閉塞や腫瘍による橋延髄病変が主因です。

- Vernet症候群:CN IX–XIが同時に障害され、嚥下困難、咽頭・喉頭麻痺、肩挙上困難、味覚障害が出現します。原因は頭蓋底腫瘍、血管病変、感染(VZV、巨細胞性動脈炎など)です。

- Collet-Sicard症候群:IX–XIIすべての麻痺を来す重篤な症候群です。外傷(例:後頭顆骨折)や悪性腫瘍が原因となり、嚥下不能や舌運動障害、構音障害が特徴です。

- Tapia症候群:術中の挿管・頭位ずれによるCN XとXIIの同時麻痺。特に肩関節手術後に多く、症状は舌偏位、嗄声、嚥下困難などです。報告症例は約69例に留まり、早期の誤診に注意が必要です。

- Villaret症候群:IX–XIIに加え交感神経幹も障害され、ホルネル症候群(縮瞳・眼瞼下垂・無汗)を伴います。後耳下腔の腫瘍や転移、感染(頭蓋底骨髄炎)などが原因です。

- Jackson症候群:X–XIIの障害により、発声・嚥下・肩の運動・舌運動すべてに障害を呈します。腫瘍や外傷、動脈瘤が原因です。

- Schmidt症候群:XとXIの障害により、喉頭・咽頭麻痺と肩挙上障害を来します。原因として前立腺癌や子宮頸癌の頭蓋底転移、頸動脈解離、静脈血栓症などが挙げられます。

これらの症候群はしばしば重複する症状を呈するため、解剖知識と診察スキルを組み合わせた臨床判断が不可欠です。

臨床応用:症候群診断を臨床現場でどう活かすか

これらの知識は、特に以下の場面で応用できます。

- 嚥下障害を呈する患者における神経学的評価の手がかり

嚥下困難の原因が筋原性か神経原性かを判別する際、CN IX–XIIの機能評価が極めて有用です。特にCN XIIの麻痺による舌偏位や、軟口蓋の非対称性はLCN病変を強く示唆します。 - 頭頸部手術後の合併症としてのTapia症候群の鑑別

術後の嗄声や嚥下障害を「術後不快感」として見逃さず、CN X・XIIの麻痺と捉えることが早期回復につながります。 - 頭蓋底腫瘍の症候性スクリーニング

VernetやCollet-Sicard症候群が現れた場合、腫瘍の局在診断を迅速に行う必要があります。MRIによる画像診断のほか、嚥下造影や神経伝導検査も有効です。

リハビリテーションと治療の展望

多くのLCN症候群では、原因の除去(例:腫瘍摘出、抗菌薬投与)とともに、嚥下リハビリや電気刺激療法、発声訓練といった多面的アプローチが回復に貢献します。特に、Collet-SicardやTapia症候群の報告では、3カ月以内の機能改善が多数例で認められており、早期介入の意義が強調されています。

おわりに

下位脳神経症候群は、神経内科・耳鼻咽喉科・頭頸部外科・麻酔科といった複数の診療科にまたがるテーマです。その解剖学的背景と臨床像の理解は、神経疾患を正確に診断し、適切なリハビリと介入を行うための基盤となります。明日からの臨床で、嚥下・発声・舌運動などの小さな徴候から、LCN病変の可能性を見逃さないことが重要です。

参考文献

Gutierrez S, Warner T, McCormack E, et al. Lower cranial nerve syndromes: a review. Neurosurgical Review. 2020; https://doi.org/10.1007/s10143-020-01344-w