はじめに

歌手の美川憲一さん(79歳)が「洞不全症候群(SSS: Sick Sinus Syndrome)」と診断され、ペースメーカー植込み術を受けたことを公表しました。

美川憲一が「洞不全症候群」を公表 ペースメーカー取り付け手術も報告「入院しております」めまいで検査し発覚(報知新聞社)2025年9月13日

歌手の美川憲一(79)が13日にインスタグラムを更新し、「洞不全症候群」と診断されたことを公表。ペースメーカーの取り付け手術を11日に終えたことも報告し、現在は入院していると明かした。 「この度私事で恐縮ですが、最近めまい等があり検査しましたら、洞不全症候群(どうふぜんしょうこうぐん)と解(わか)りました」と伝えた。そして「9月11日に、ペースメーカーの取り付け手術が無事に終わり、現在入院しております」と手術したこをも発表した。 「急なご報告となり、大変申し訳ございません」と謝罪。「少しでも早く元気に仕事復帰できるよう日々努力致します。退院して落ち着きましたら、改めてご報告いたしますので、静かに見守っていただければ幸いです。今回の件でご心配ご迷惑をおかけした関係者、ファンの皆様に心よりお詫び申し上げます」とメッセージを寄せた。

このニュースは、高齢化社会において決して珍しくない不整脈の一つが、いかに身近なものであるかを示しています。本稿では、日本循環器学会の「不整脈の診断とリスク評価に関するガイドライン(2022年改訂版)」に基づき、洞不全症候群の病態、診断、治療、そして一般の人々が注意すべき点について解説します。

洞不全症候群の定義と分類

洞不全症候群は、心臓のリズムを刻む洞結節の自動能低下、または洞房伝導障害によって生じる徐脈性不整脈です。

ガイドラインでは以下の分類が示されています2022不整脈の診断とリスク評価に関するガイドラインJCS…。

- I型(洞徐脈)

持続性に心拍数が50/分未満となる。 - II型(洞停止・洞房ブロック)

突然のPP間隔延長(洞停止)や、PP間隔が整数倍に延長(洞房ブロック)。 - III型(徐脈頻脈症候群)

頻脈(多くは心房細動や粗動)の後に著明な徐脈が出現。

臨床的には、症状が軽微なものから失神・心不全まで幅広く、患者ごとに表現型が大きく異なるのが特徴です。上記所見を認めても全くの無症状の場合は、「洞機能不全」ですが、「洞不全症候群」とは表現されません。

疫学と背景、原因

原因は大きく二つに分けられます。

- 可逆的要因

副交感神経緊張、薬剤(β遮断薬、カルシウム拮抗薬など)、電解質異常、内分泌異常(甲状腺など)、低体温、脳圧亢進など、一過性に出現するものです。 - 器質的要因

高血圧や虚血性心疾患、心筋症、アミロイドーシス、心筋炎などに伴う慢性的障害です。

洞不全症候群は高齢者に多く、発症年齢は70〜80歳代にピークを迎えます。

高齢者では特発性が多く、洞結節細胞や周囲心房筋の加齢変性や線維化が背景にあります。

男女差は明らかではありません。

上記のように、薬剤(β遮断薬やカルシウム拮抗薬、抗不整脈薬など)、電解質異常、甲状腺機能低下症などの可逆的要因でも生じ得るため、診断にあたってはこれらの除外が重要です。また、睡眠時無呼吸やブルガダ症候群との合併も報告されており、背景疾患の精査が不可欠です。

症状とリスク

代表的な症状には以下があります。

- 全身倦怠感・息切れ(心拍出量低下による)

- めまい・失神・眼前暗黒感(脳血流低下による一過性脳虚血)

- 動悸後のめまい(徐脈頻脈症候群に典型的)

- 塞栓症(心房細動の合併による脳梗塞リスク)

特に高齢者では、失神が転倒・骨折につながり、要介護化の引き金になるため社会的インパクトは大きいです。

診断のプロセス

ガイドラインでは、症状と徐脈の因果関係を心電図で直接証明することが必須とされています。診断の流れは以下の通りです。

- 詳細な病歴聴取

症状の頻度・持続時間、体位や運動との関係、ストレスや排尿との関連を確認。 - 12誘導心電図・心エコー

背景にある心疾患や伝導障害を検索。 - 長時間心電図モニタリング

発作の頻度に応じてホルター心電図、外部・植込み型ループレコーダ(ILR)を選択。 - 運動負荷試験

予測最大心拍数(220-年齢)の85%に到達できなければ心拍応答不全と診断。 - 睡眠時無呼吸検査

夜間の著明な徐脈を認めた場合に考慮。

診断において重要なのは「症状を伴う徐脈」であるか否かです。無症候性徐脈は必ずしも治療対象とはなりません。

治療と予後

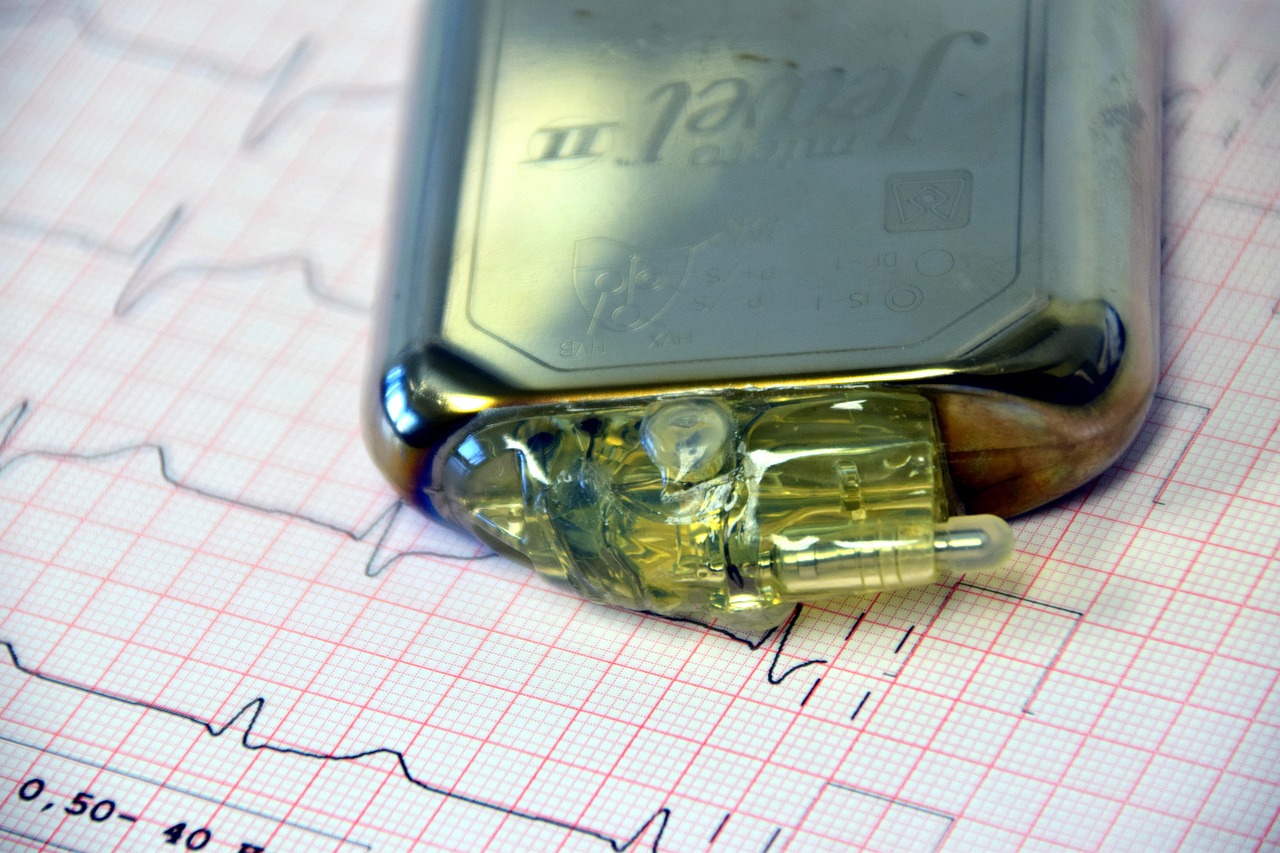

治療の基本はペースメーカー植込みです。

特に以下の場合に適応が考慮されます。

- 徐脈に伴う失神やめまいを繰り返す

- 心不全症状の悪化を認める

- 心拍応答不全が確認された

生命予後自体は比較的良好とされますが、症状を放置すると転倒・脳梗塞・心不全のリスクが高まります。ペースメーカー治療は症状を劇的に改善し、QOLを維持する上で有効です。

分子生物学的背景

加齢や疾患に伴う洞結節の機能不全には、以下のような分子機序が関与します。

- HCNチャネルの機能低下

洞結節の自動能を担うIf電流が減弱し、拍動リズムの開始が遅れる。 - 線維化とギャップ結合障害

洞結節細胞と心房筋の電気的カップリングが低下し、刺激伝導が遅延。 - 自律神経の不均衡

副交感神経優位状態が徐脈を助長。

これらは加齢による不可逆的変化であり、まさに「心臓の老化」を反映する現象といえます。

一般市民が注意すべき点

美川さんの例から、一般の方が心に留めるべき事項を挙げます。

- めまい・失神を軽視しない

単なる立ちくらみと思わず、繰り返す場合は循環器内科を受診すべきです。 - 脈拍の自己チェック

安静時に50/分を下回る状態が続く場合は要注意です。 - 薬剤の影響を確認

降圧薬や抗不整脈薬が徐脈を悪化させることがあるため、必ず医師に相談。 - 睡眠時無呼吸のサインを見逃さない

大きないびき、夜間の無呼吸、日中の過度な眠気がある人は検査が推奨されます。 - 定期的な健康診断の重要性

健診の心電図異常は放置せず、必要に応じて精査を受けることが予防につながります。

まとめ

洞不全症候群は高齢者に多く、めまいや失神など日常的な症状の背後に潜む病態です。診断には症状と徐脈の因果関係を心電図で証明することが必須であり、治療はペースメーカー植込みが中心です。加齢に伴う分子機序が背景にあるため予防は困難ですが、早期診断と適切な治療によって生活の質を維持することが可能です。

美川憲一さんの事例は「症状を放置せず、検査につなげる」ことの重要性を示しています。高齢化が進む社会において、このような知識を一般市民が共有することは、転倒・脳梗塞・心不全といった二次的被害を防ぐ上で大きな意味を持つのです。

参考

日本循環器学会. 不整脈の診断とリスク評価に関するガイドライン(2022年改訂版)