はじめに

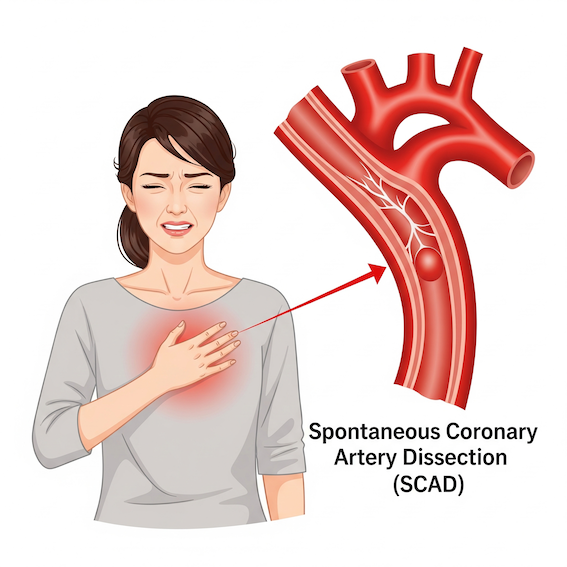

心筋梗塞といえば、長年の不摂生が招く動脈硬化、あるいは高齢男性の病気というイメージが一般的ではないでしょうか。しかし、その常識の裏側で、リスク因子をほとんど持たない若く健康な女性を突如として襲う、別のメカニズムが存在します。それが「特発性冠動脈解離(Spontaneous Coronary Artery Dissection:以下SCAD)」です。

血管の内膜が裂け、壁の中に血液が流れ込むことで「偽腔」が形成され、真腔が圧排されて血流が遮断されるこの病態は、長らく「極めて稀な疾患」と片付けられてきました。しかし、画像診断技術の進歩と共に、若年女性の急性心筋梗塞(AMI)の主要な原因の一つであることが明らかになりつつあります。

今回ご紹介するのは、Circulation Reports誌(2025年)に掲載された、日本の大規模データベース「JROAD-DPC」を用いた画期的な研究です。9万6000人を超えるデータセットから浮かび上がってきたのは、従来の心筋梗塞とは全く異なるSCADの臨床像と、治療戦略におけるパラダイムシフトを示唆する衝撃的な事実でした。

研究の背景と新規性:日本初、若年層に特化した全国規模解析

SCADに関する研究は、これまで欧米を中心としたレジストリ研究が主であり、アジア人、特に日本人における実態は十分に解明されていませんでした。また、既存の報告は単施設あるいは小規模なものが多く、その全体像を捉えるには限界がありました。

本研究の最大の新規性は、日本のDPC(Diagnosis Procedure Combination)データベースを用い、2012年4月から2022年3月までの約10年間にわたる膨大なデータから、60歳以下の急性心筋梗塞(AMI)患者96,304名を抽出して解析を行った点にあります。

一般的にAMIの研究は高齢者を含めた全年齢層で行われますが、SCADは若年発症が特徴です。著者はあえて対象を60歳以下に絞ることで、動脈硬化性AMIのノイズを減らし、SCADの真の姿を浮き彫りにすることに成功しています。

その結果、全体の0.34%にあたる330例のSCAD患者が同定されました。この0.34%という数字は一見少なく見えますが、母集団の大きさを考慮すれば、極めて貴重かつ信頼性の高いデータと言えます。米国のデータベース研究とも比較しうる規模であり、日本人のSCADデータをこれほど大規模に解析した研究は稀有です。

SCAD患者のプロファイリング:常識を覆す「健康的な」患者たち

データが語るSCAD患者の像は、私たちが教科書で学ぶ典型的な心筋梗塞患者とは対極にあります。具体的な数値を見てみましょう。

年齢と性別

まず、年齢と性別です。非SCAD患者(動脈硬化性AMI)の平均年齢が51.5±6.6歳であるのに対し、SCAD患者は47.6±6.9歳と有意に若年でした。

さらに驚くべきは性差で、非SCAD群では女性が10.0%に過ぎないのに対し、SCAD群では82.7%が女性で占められていました。圧倒的な女性優位性です。

リスク因子

次に、リスク因子の欠如です。通常、心筋梗塞患者は生活習慣病のデパートのような状態であることが多いものです。

しかし、SCAD患者における2型糖尿病の有病率はわずか5.5%であり、非SCAD群の30.4%と比較して圧倒的に低値でした。

高血圧(58.5% vs 67.3%)、脂質異常症(51.5% vs 73.4%)、BMI(23.0±4.3 vs 26.1±4.3 kg/m²)においても、SCAD群は有意に「健康的」な値を示しています。また、喫煙率もSCAD群で40.0%、非SCAD群で75.9%と、明らかに低い結果でした。

このデータが示唆することは明白です。「痩せ型で糖尿病もなく、若くて健康そうに見える女性」が激しい胸痛を訴えた時、医師は迷わずSCADを鑑別に挙げる必要があるということです。従来のリスクスコアによる評価は、SCADの前では無力化されると言っても過言ではありません。

補足

「有意に低い(P<0.001)」という統計的な結果に引っ張られて、「SCAD=健康」というイメージを強調しすぎてしまうことがありますが、絶対値(%)を見ると、「高血圧 58.5%」「脂質異常症 51.5%」「喫煙 40.0%」というのは、決して低い数字ではありません。一般的な同年代の女性の平均よりも高い水準です。

この「意外な高さ」には、いくつかの重要な医学的・背景的理由が考えられます。

「相対的に」低いだけで、「絶対的に」はリスクがある

比較対象となっている「非SCAD群(動脈硬化性心筋梗塞)」の数値が異常に高いため(喫煙75.9%、脂質異常症73.4%)、それと比較するとSCAD群が低く見えてしまいます。 しかし、SCAD群も「完全に健康な人」ではなく、「何らかの血管リスクを持っていたからこそ発症した人たち」であることは事実です。

DPCデータの「アップコーディング」バイアス

これは研究手法上の限界点でもあります。 DPCデータは保険請求に使われるため、入院時に少しでも血圧が高かったり、過去に指摘されたことがあったりすると、主病名に関連する併存症として「高血圧症」のコードが登録されやすい傾向があります(重症度を正しく反映させるため)。 急性心筋梗塞で搬送された際は痛みやストレスで血圧が急上昇していることが多く、それが「高血圧症」としてカウントされている可能性も否定できません。

治療のパラダイムシフト:カテーテル治療は万能ではない

緊急カテーテルによる血行再建(Primary PCI)

本研究で最も議論を呼ぶであろう知見は、治療介入と予後に関するデータです。現代の急性心筋梗塞治療のゴールドスタンダードは、緊急カテーテルによる血行再建(Primary PCI)です。実際、非SCAD群では91.1%という極めて高い割合でPrimary PCIが施行されています。

しかし、SCAD群におけるPrimary PCIの施行率は53.0%に留まりました。さらに興味深いことに、ステント留置に至ったのはSCAD群の27.3%のみでした(非SCAD群は80.5%)。

そして、衝撃的なサブグループ解析結果が示されました。SCAD患者において、Primary PCI施行群と非施行群(保存的治療群)の間で、院内死亡率に有意な差は認められなかったのです(1.6% vs 0.2%、P=0.223)。むしろ数値の上ではPCI群の方が高い傾向すら見られました(ただし統計的有意差はありません)。

PCIは無効、有害なのか?

このデータの解釈には、高度な臨床的洞察が必要です。「PCIが無効である」と断じる前に、「適応による交絡(Confounding by indication)」を考慮しなければなりません。

つまり、「血行動態が破綻している、あるいは虚血が持続しているような重症例だったからこそ、医師はやむを得ずPCIを選択した(そして重症ゆえに死亡率が高かった)」という可能性です。本研究の多変量解析では重症度(Killip分類など)までは調整されていないため、このバイアスは否定できません。

しかし同時に、SCADの血管壁は脆弱であり、ガイドワイヤーやバルーン拡張といった物理的刺激が解離を拡大させ、予後を悪化させるリスク(Procedural hazard)も常に存在します。本研究の結果は、少なくとも「安定しているSCAD症例に対して、漫然とPCIを行うべきではない」という、保存的治療の妥当性を強く支持するものです。

明日から使える臨床的示唆:アスピリンという希望

では、保存的治療において何を武器に戦うべきなのでしょうか。本研究はそこにも一つの光を当てています。

アスピリン(抗血小板薬)

SCAD患者のサブグループ解析において、アスピリン(抗血小板薬)を使用していた群の院内死亡率は0.0%であったのに対し、使用していなかった群では4.3%となり、アスピリンの使用が院内死亡率の低下と有意に関連していることが示されました(P=0.002)。

β遮断薬、スタチンは?

一方で、β遮断薬やスタチンに関しては、使用の有無による死亡率の有意差は確認されませんでした(それぞれP=0.646、P=0.608)。

もちろん、これは観察研究であり因果関係を完全に証明するものではありませんが、実臨床においてSCADを疑った際、禁忌がない限り早期のアスピリン投与を検討することは、理にかなった戦略と言えるでしょう。特に、PCIを行わない保存的治療を選択した場合でも、アスピリン単剤の使用は予後改善に寄与する可能性があります。

年齢が変える病態:若年者は前壁、高齢者は下壁の謎

本論文には、これまであまり注目されてこなかった「SCAD患者内での年齢による病態の変化」についての記述があります。

データを詳細に解析すると、年齢が上がるにつれて下壁梗塞(Inferior MI)の割合が増加する傾向(P for trend=0.036)が見られました。

56-60歳のグループでは下壁梗塞の割合が高くなっています。

一方で、35歳以下の若年層では前壁梗塞が多く(56.5%)、入院期間が長引く傾向にありました。対照的に、高齢のSCAD患者は入院期間が有意に短い(P for trend=0.025)ことが示されています。

なぜ年齢によって責任病変の好発部位が変わるのか、その詳細なメカニズムまでは本論文では解明されていません。しかし、若年発症のSCADの方が、心機能への影響が大きい左前下行枝(前壁)を巻き込みやすく、結果として重症化しやすい(入院が長引く)可能性があるという事実は、予後予測を行う上で非常に有用な視点です。年齢に応じたリスク層別化が必要かもしれません。

予後:SCADは、動脈硬化性心筋梗塞と同等

一見すると、SCAD群の院内死亡率は0.9%(3/330例)と、非SCAD群の3.1%に比べて低く見えます(未調整解析)。これを見て「SCADは予後が良い病気だ」と安易に考えるのは危険です。

研究者たちが、年齢、性別、BMI、高血圧、糖尿病といった患者背景を厳密に調整(Propensity Score Matching)して比較したところ、両群間の死亡率に有意差はなくなりました(SCAD 1.0% vs 非SCAD 2.9%、P=0.142)。つまり、SCAD患者の死亡率が低く見えたのは、単に彼らが「若くて基礎疾患がなかったから」に過ぎず、疾患そのものの致死性は動脈硬化性心筋梗塞と同等であるということを意味します。

「若いから大丈夫」という油断こそが、最大の敵なのです。SCADは、動脈硬化性AMIと同様の臨床的負担(Clinical Burden)を持つ疾患として、厳重な管理が必要です。

本研究の限界(Limitation)

本研究の限界についても触れておく必要があります。

第一に、DPCデータベースの性質上、診断の正確性に限界があります。本研究ではICD-10コードと「解離」というキーワードの組み合わせで定義していますが、冠動脈造影を行っても診断が難しいSCADが含まれているため、過小評価あるいは過大評価の可能性があります。ただし、著者は無作為に抽出した50例の画像を専門医が再評価し、診断の妥当性を検証しています。

第二に、イベント数が少ないことです。SCAD群330例のうち死亡はわずか3例のみであり、多変量解析における統計的検出力としては十分とは言えません。特に死亡率に関する解析結果は慎重に解釈する必要があります。また、先述の通りPCIの有無による予後比較において、重症度(Killip分類など)による交絡が調整しきれていない可能性も考慮すべきです。

第三に、本データベースでは転院や退院後の再入院を追跡できないため、SCADの重要な特徴である「再発」に関する評価ができていません。また、ホルモンバランスや血管蛇行(Tortuosity)、線維筋性形成不全(FMD)といった、SCADに特異的な解剖学的・生理学的因子のデータが含まれていない点も、今後の課題として残されています。

最後に

本研究は、日本の大規模データを用いて、60歳以下のAMIにおけるSCADの臨床像を鮮明に描き出しました。

若年女性、動脈硬化リスクの欠如、これらが揃った時の胸痛は、通常の心筋梗塞とは異なる病態生理が働いている可能性が高いです。そして、その治療においては、反射的なPCIよりも、アスピリンを中心とした保存的療法が予後を改善する可能性があります。

医療者としては、「心筋梗塞らしくない」心筋梗塞患者が現れた時、このSCADの可能性を思い出す必要があります。その瞬間の的確な判断が、患者の運命を左右することになります。

参考文献

Wayama K, Kataoka Y, Kanaoka K, Nakai M, Iwanaga Y, Sumita Y, Miyamoto Y, Yasuda S, Noguchi T. Nationwide Analysis of Spontaneous Coronary Artery Dissection-Related Acute Myocardial Infarction in Japanese Patients Aged ≤60 Years Using the Administrative JROAD-DPC Database. Circ Rep. 2025; 7: 1249-1258. doi: 10.1253/circrep.CR-25-0202.