脂質代謝

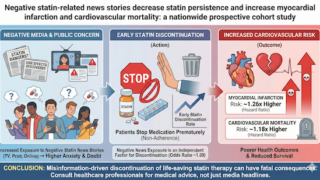

脂質代謝 メディア報道が心筋梗塞と心血管死を招く

はじめに 2016年のデンマークから届いた衝撃的な研究報告は、現代社会において情報が単なる記号ではなく、私たちの血管を物理的に閉塞させる要因になり得ることを克明に示しました。大規模な公衆衛生データとメディア解析を融合させたこの研究は、医学的...

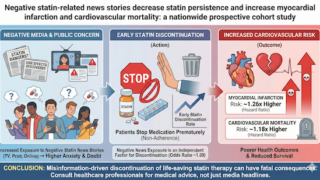

脂質代謝

脂質代謝  Digital Health

Digital Health  Digital Health

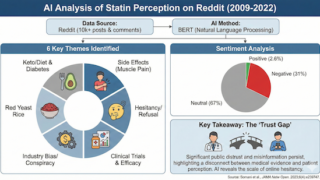

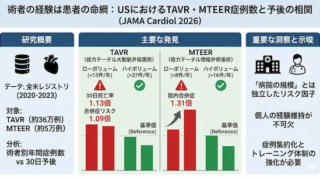

Digital Health  心臓血管

心臓血管  生活環境

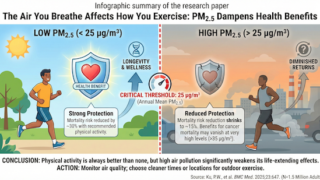

生活環境  身体活動

身体活動  身体活動

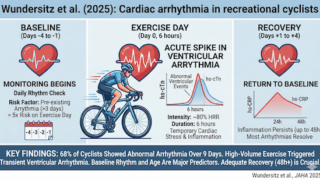

身体活動  心療内科

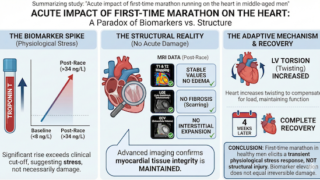

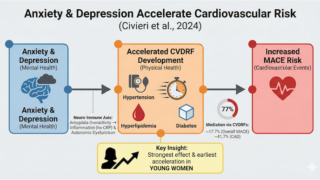

心療内科  心臓血管

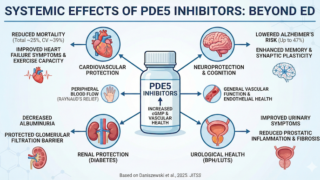

心臓血管  ED

ED